自治体向け『認知症発症/進行のリスク早期発見の手引き』公開 実証研究で明らかに

国立長寿医療研究センターを中心とする研究チームは、2024年1月から全国40市町村と連携し、「日本独自の認知症早期発見・早期介入モデル」構築を目的とする大規模な実証研究を実施。

研究の成果をもとに、自治体向けの「認知症発症/進行のリスク早期発見の手引き」をまとめ、公開した。

「人を介した支援」に効果

国立長寿医療研究センターは東北大学、鳥取大学、鹿児島大学、秋田大学、神戸大学、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、札幌医科大学、東京都健康長寿医療センターと共同で、日本独自の認知症早期発見・早期介入モデルの確立に向けた大規模実証研究「J-DEPP研究(JAPAN DEMENTIA EARLY PHASE PROJECT)」を進めている。

研究の一環として、認知症リスク早期発見のための適切で、効果的なスクリーニング検査受検の呼びかけ、検査の実施、病院受診を促す方法を検討している。

今回の大規模実証研究ではまず自治体と連携し、ポスターやダイレクトメールなどを通じてスクリーニング検査を呼びかけた。ポスターは公民館や薬局などに掲示し、新聞の折り込みも行ったが、これら不特定多数の住民を対象とした方法では受検率が0.003?2.4%にとどまった。

一方、ダイレクトメールでは4.7?15.7%、事業の場でスタッフが直接声をかけた場合は15.1?92.6%と高く、個別のアプローチが有効であることが分かった。

スクリーニング検査には北海道、秋田、東京・神奈川、愛知、大阪、兵庫、鳥取・島根、鹿児島の40市町村で、合計1万3871名の高齢者が参加。地域の特性に応じて実施方法が検討され、地域の会場に集まって受検する「会場型」と、タブレットやパソコンを使って自宅などで行う「非会場型」に分類した。

「非会場型」では、機器の操作が難しい等の理由で、途中で検査をやめてしまうといった課題があった一方、会場型は人手や会場の確保など運営面での負担が大きかったという。

受検者には結果を伝え、各自治体の運用に沿って受診勧奨を行った。その際は必要以上に不安を与えないよう配慮し、かかりつけ医や専門医療機関のほか、厚生労働省のホームページの認知症に関する相談先も紹介した。

診断と診断後支援は、各地域の医療機関や自治体で既存の保険診療、事業範囲で実施。認知症や軽度認知障害の有無を診断するなどし、診断結果に応じて地域と連携した診断後支援につなげた。

診断と診断後支援は、各地域の医療機関や自治体で既存の保険診療、事業範囲で実施。認知症や軽度認知障害の有無を診断するなどし、診断結果に応じて地域と連携した診断後支援につなげた。

研究グループは受検者が、実際に医療機関を受診したかどうか、郵送での追跡調査を実施。調査に同意した5055人中、2567人から得た有効回答中、受診を勧められた人は1083人だったが、実際に精密検査を受けたのは79人(7.3%)にとどまった。ただし研究スタッフや保健師が電話や訪問、面談などで丁寧に受診を勧めた地域では、受診率が11.6から12.5%と高く、「人を介した支援」には一定の効果が見られた。

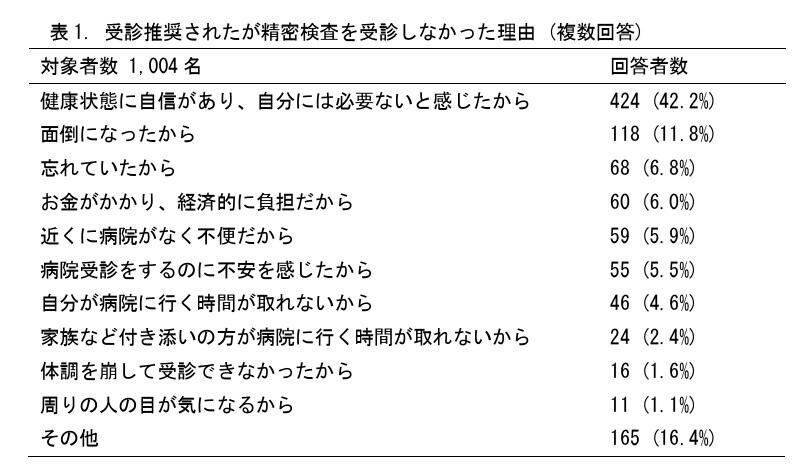

一方、受診を勧められながらも検査を受けなかった人1004人に理由を尋ねたところ、最も多かったのは「健康状態に自信があり、自分には必要ないと感じたから」(42.2%)だった。このことについて研究グループは「認知機能の低下を指摘されてもそれを自分ごととしてとらえていないことが、受診行動を妨げている可能性が示された」としている。

また、自由記述では、「検査結果を見ていない」「受診を勧められた記憶がない」といった声もあったことから、「今後は、検査結果の画面表示や郵送など本人の自覚や意思だけに頼るのではなく、医師会、地域のかかりつけ医と連携し、顔の見える関係を築いて丁寧に周知、支援を行うことが重要」だと強調した。

研究の成果をもとに手引きを公開

今回の調査においては、認知症発症/進行リスクの早期発見のスクリーニング検査を受けたことがきっかけで、抗アミロイド抗体薬を含む治療や認知リハビリテーション、介護サービスの導入など診断後支援につながったケースが認められた。

研究の成果をもとに、「自治体向けの認知症発症/進行のリスク早期発見の手引き」も作成・公開している。地域で認知症発症/進行のリスク早期発見・早期介入・診断後支援を実践するときの参考となるよう、具体的な準備や啓発活動、検査の実施、支援の方法などをまとめたもの。

出典:国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター「自治体向けの認知症発症/進行のリスク早期発見の手引きを公開」2025年8月28日

また、脳の健康維持のカギは『早期発見』と『早期介入』だとして、軽度認知障害(MCI)の概要や早期発見についてまとめた啓発サイトも公開している。

参 考

自治体向けの認知症発症/進行のリスク早期発見の手引きを公開(国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター/2025年8月28日)

「脳の健康維持のカギは『早期発見』と『早期介入』」(国立長寿医療研究センターJ-DEPP研究)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。