No.5 働く母1000人の自由記述からみた「働く母が求めていること」

働く母1000人の自由記述の声から

今回の実態調査では「働く母が心も体も健康に働き続ける上で必要なことは?」という問いに対する自由記述をしていただきました。その自由記述の中で、働く母が求めているものについて紹介していきます。働く母1000人の声の多くが、長文であったことにまず驚きました。それだけ、現状の改善を訴えたい、求めていることが多いことの表われなのではないかと思います。

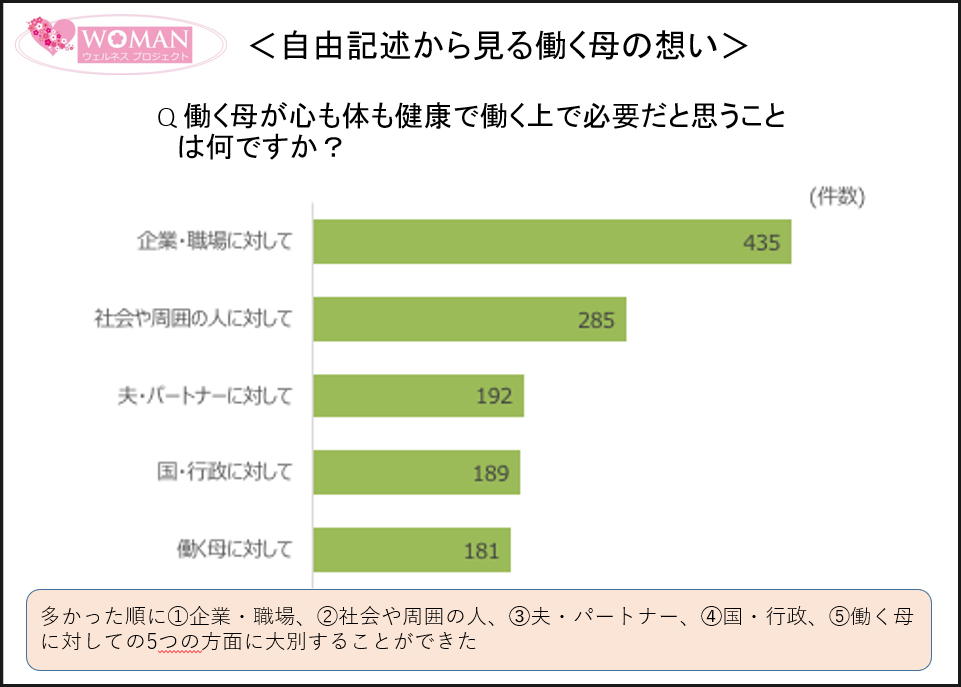

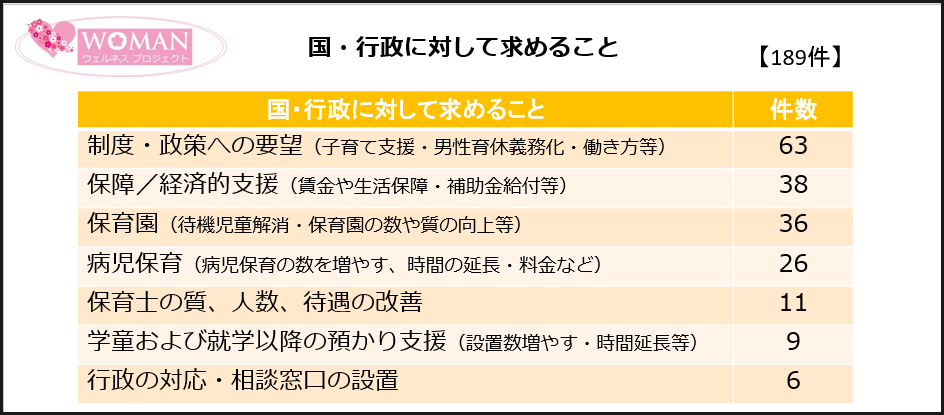

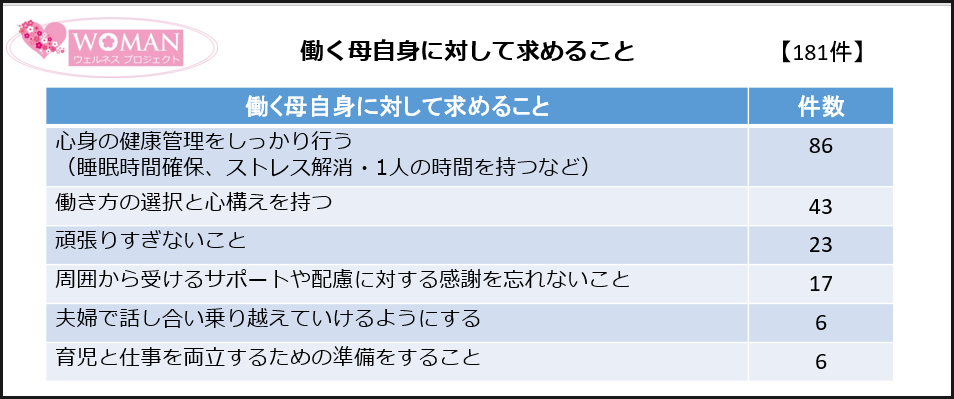

その内容を分類すると、大きく5つのことに大別できました。それは、①企業・職場に対して②社会や周囲の人に対して③夫またはパートナーに対して④国・行政に対して求めること⑤働く母自身に対して求めることでした。以下、それぞれの内容を紹介いたします。

「働く母が心も体も健康に働き続ける上で必要なこと」とは

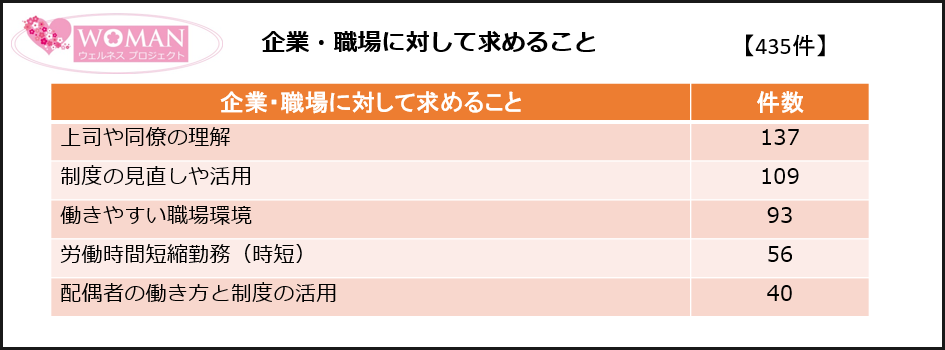

企業・職場に対する要望としては、制度を導入するだけでなく、使いやすい風土づくりが重要であるという意見が多く寄せられました。また、働く母だけでなく夫またはパートナーの職場での子育てしやすい働き方や制度・風土を求めていることが分かります。

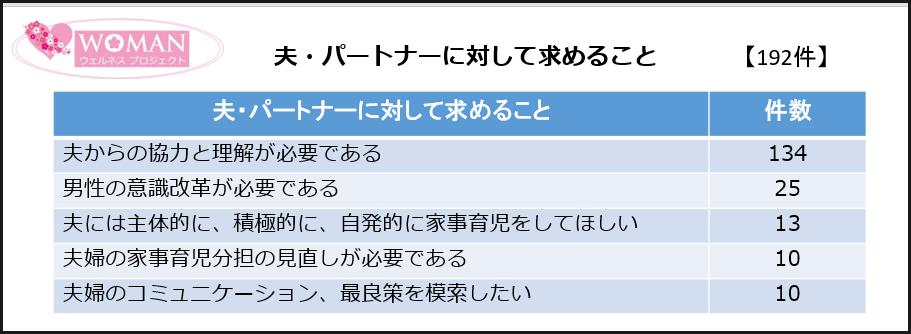

夫またはパートナーからの理解と協力を求める声は多く、「男性の意識改革が必要」「夫婦の家事育児分担の見直しが必要」「夫またはパートナーには主体的、積極的、自発的に家事育児に参加してほしい」という声が多くありました。

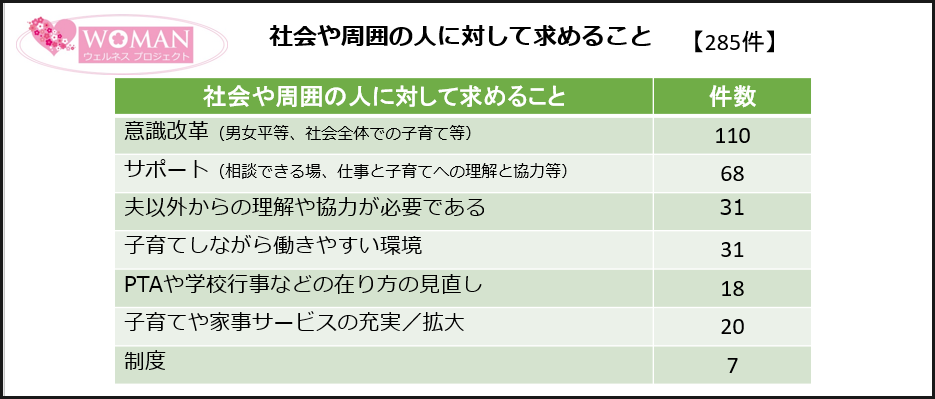

「周囲」の理解と協力が必要

総務省の「平成 28 年社会生活基本調査」によると、6 歳未満の子どもをもつ夫婦の家事・育児関連時間は、女性の週全体の平均は 1 日あたり約7時間34分、これに対し男性は 1 時間23分と、圧倒的に短く、国際比較でも日本の男性の家事・育児時間は少ないことが分かっています(※1)。今回の調査結果の自由記述からも、具体的に家事育児に参加する行動を求めていることが明らかです。

この他にも、「夫またはパートナー以外からの理解や協力が必要である」という声の中に「周囲の理解と協力」という言葉も多くありました。この「周囲」というのは誰を指しているのでしょうか。

国や行政に対する子育て支援や働き方の制度の見直しの意見も多数あり、さらなる男女共同参画社会を目指す取り組みを推進していく必要があります。

そして、働く母自身に対しても頑張りすぎず周りにサポートを求めることや心構えも記載され、仕事と育児の両立への工夫や覚悟が感じらました。また心と体の健康管理の必要性も挙げられています。

これらの自由記述からも、働く母の心身の健康には自身の健康管理だけでなく、職場やパートナーの理解と協力が必須ということが言えます。

夫またはパートナーの協力が少なかったり、賃金が少ないと感じていたり、家庭内生活にストレスを感じている場合、疲労の蓄積が大きくなる傾向が認められ、一方,家族生活でのストレスが低い場合は疲労の蓄積は軽減していたという研究もあります。(※2)

また妊娠中の女性の心理的健康度は、夫婦関係が良好で夫またはパートナーからのサポートが得られている場合に安定し、不安の軽減につながることも知られています。(※3)

このことからも家庭内でのストレス軽減を図るには、働く母のモノの見方や考え方を変えるストレス対処法だけではなく、夫またはパートナーが家庭内で具体的な家事、育児の行動をすることが必要です。

現在、新型コロナの感染拡大の影響を受けて、さらに働く母の不安は大きくなっていると考えられます。働き方も大きく変わっていく中で、企業として、また個人として考え行動できる体制の構築が不可欠であると考えます。その具体的な取り組みへの提言を最終回にお伝えしたいと思います。

【参考】 (※1)内閣府男女共同参画局.「平成 28 年社会生活基本調査」の結果から~男性の育児・家事関連時間 http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/k_42/pdf/s1-2.pdf(2019年8月30日アクセス) (※2)石川ひろの,山崎喜比古.職業及び家族内状況がダブルインカム家庭の有職母親における疲労蓄積に及ぼす影響. (※3)小泉智恵,福丸由佳,中山美由紀,無藤隆.妊娠期の女性の働き方と心理的健康.お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター紀要.2007;4:1-13.The Journal of Science of Labour (Part II) .2000;76(3):1-15. 【関連リンク】

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。