ニュース

お酒を飲むと顔が赤くなる人は注意 飲み過ぎると怖い「がんリスクの上昇」

2017年11月01日

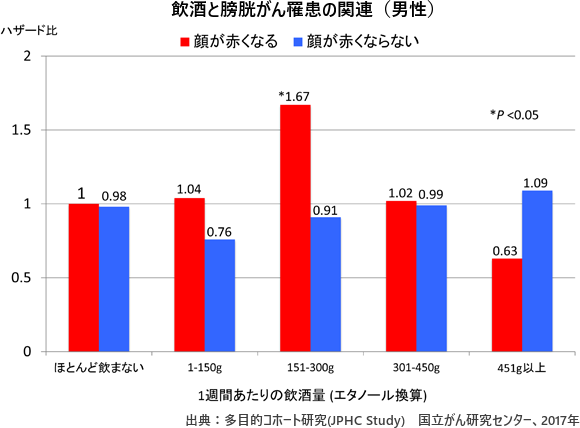

飲酒によって膀胱がんの発症リスクが上昇することが、日本人を対象とした大規模調査で明らかになった。アルコールを飲むと顔が赤くなるのは、アセトアルデヒドを分解する能力が低いからだ。膀胱がんの発症しやすさは、飲酒で顔が赤くなるか、ならないかによって異なるという。

日本人の多くはアルコールを飲むと

顔が赤くなりやすい

アルコールを片手に顔を赤くして賑やかに楽しむ男女。酒場ではよく目にする光景だ。そんな人たちにとって気になる研究結果が、このほど国立がん研究センターなどが実施している「JPHC研究」から報告された。

「JPHC研究」は日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で実施されている多目的コホート研究。

飲酒により体内に取り込まれたアルコールは、腸管で吸収された後、酵素の働きでアセトアルデヒドに分解され、次に酢酸に分解され代謝される。

欧米人は、アセトアルデヒドを分解する酵素の働きが強いが、日本人のおよそ半数が、アセトアルデヒドを分解する酵素の働きが弱いことが分かっている。

そのため、日本人は、飲酒によりアセトアルデヒドが蓄積しやすく、アセトアルデヒドの作用で顔が赤くなりやすい。つまり、飲酒で顔が赤くなる人は、飲酒によりアセトアルデヒドの影響を受ける可能性が高いといえる。

顔が赤くなりやすい

「節度ある適度な飲酒」は純アルコール20g程度

アセトアルデヒドには、発がん性があることが分かっている。欧米人を対象とした複数の疫学研究をまとめた海外の研究では、飲酒と膀胱がん罹患の関連はないと報告されている。しかし、アルコールを分解する力が弱い日本人では、飲酒が膀胱がんの発症に影響している可能性がある。

そこで、国立がん研究センターなどの研究チームは、飲酒と膀胱がん罹患の関連を、飲酒で顔が赤くなる人とならない人に分けて検討した。岩手、秋田、長野、沖縄、茨城、新潟、高知、長崎、大阪に在住していた40~69歳の9万5,915人を対象に、2012年まで平均18年追跡して調査した。

「節度ある適度な飲酒」は、1日の平均で純アルコールにして約20g程度までとされている。純アルコール20gの目安は、ビールは中びん1本(500mL)、日本酒は1合(180mL)、ウイスキーはダブル1杯(60mL)、焼酎0.6合(110mL)だ。

調査開始時のアンケートで、お酒を「ほとんど飲まない(月に1~3回以下)」「週150g以下(エタノール換算)飲む」「週151~300g飲む」「週301~450g飲む」「週451g以上飲む」の5つのグループに分けた。さらに、「飲酒するとすぐに顔が赤くなりますか?」という質問も行った。

アルコールを飲むと顔が赤くなる男性は膀胱がんリスクが高い

平均で約18年の追跡期間中に、464人(男性354人、女性110人)の膀胱がんを発症した。解析した結果、飲酒で顔が赤くなる男性は、お酒をほとんど飲まないグループと比べて、週あたりの飲酒量が151~300gのグループで、膀胱がんのリスクが1.67倍に上昇した。

一方、飲酒で顔が赤くならない男性では、どの飲酒グループでも膀胱がんのリスクは上昇しなかった。なお、女性については、膀胱がん発症数が少なく、飲酒者も少ないので、解析を行わなかった。

Alcohol consumption and bladder cancer risk with or without the flushing response: The Japan Public Health Center-based Prospective Study( 2017年9月15日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「アルコール」に関するニュース

- 2025年08月05日

-

【インタビュー】2週間のデトックスで生産性が変わる?

大塚製薬の『アルコールチャレンジ』に学ぶ健康経営 - 2025年07月18日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 2025年07月14日

- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係

- 2025年07月07日

-

ノンアルコール飲料の活用が ''減酒支援ツール'' に?

特定保健指導・健康経営での活用法とは【産衛学会レポート公開中】 - 2025年07月07日

- 日本の働く人のメンタルヘルス不調による経済的な損失は年間7.6兆円に 企業や行政による働く人への健康支援が必要

- 2025年07月07日

- 自分の認知症の発症をイメージして不安に 認知症があってもなくてもともに生きられる共生社会が求められる

- 2025年07月01日

- 生活改善により糖尿病予備群から脱出 就労世代の1~2割が予備群 未病の段階から取り組むことが大切 日本の企業で働く1万人超を調査

- 2025年06月23日

- 昼寝が高血圧・心臓病・脳卒中のリスクを減少 ただし長時間の昼寝は逆効果 規則的な睡眠スケジュールが大切

- 2025年06月23日

- 「睡眠不足」と「不健康な食事」が職場のメンタルヘルスに影響 日本の企業のワーク・ライフ・バランス向上のための取り組み

- 2025年06月16日

- 【アルコール健康障害の最新情報】多量飲酒は認知症リスクを高める どんな状況で飲みすぎている? どうすれば飲みすぎを防げる?