心血管腎臓病に克つために

第82回 日本循環器学会学術集会 ランチョンセミナー 44より

「心腎連関」というフレーズが医学用語として定着して久しい。心血管疾患と腎疾患は病態機序レベルで深いつながりがあり、研究と臨床そして教育を一体的に進める必要がある。また治療に際しては、腎疾患をできるだけ早期に把握して介入していくことが心疾患の発症・進展抑制のためにも求められる。本講演では「心血管腎臓病」研究の最新トピックスと、その早期介入を可能にするための新規バイオマーカーについて、横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学主任教授の田村功一先生に総括いただいた。

演者:田村 功一 先生(横浜市立大学医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学 主任教授)

座長:北風 政史 先生(国立循環器病研究センター 臨床研究部 部長)

循環器疾患・腎疾患・高血圧の一体的な臨床・研究・教育体制が必要

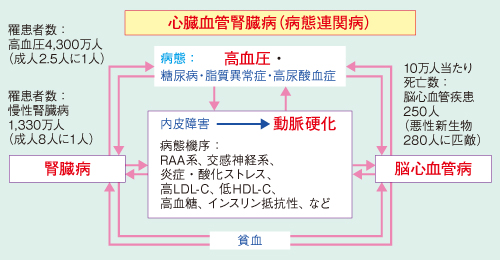

医学の研究と臨床は年々専門細分化が進んでいるが、我々の横浜市大では循環器科に加えて腎臓・高血圧内科という広範な領域を一つの教室のもとに運営している。「なぜなのか?」とよく尋ねられるのだが、循環器疾患と高血圧、腎臓病はそれぞれが別個に存在しているのではなく、病態機序のレベルで非常に密接な連関があるからだ。実際にこの三つが併存している患者が少なくなく、包括的な対応が求められることが多い。我々はこの一連の病態を「心血管腎臓病」あるいは「病態連関病」と捉えて研究・臨床・教育を進めている(図1)。そこで我々がふだんどのような研究をしているのかを示しながら、心血管腎臓病に対しいかに立ち向かっていくべきかを考えてみたい。

我々の研究の柱は三つに分けられる。一つは血圧変動に関する臨床的研究、二つ目は循環器・腎臓・高血圧内科の連携による先進医療の取り組み、そして三つ目はアンジオテンシンIIタイプ1(AT1)受容体結合蛋白の基礎的研究だ。

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】