PCR検査の陽性率が7%未満の欧米諸国では、陽性率がそれ以上の国に比べ、1日の死亡者数が15%に過ぎないとの解析結果を、千葉大学が発表した。アジア諸国でも、陽性率が7%以上の国では感染者の増加が続いているという。

「PCR検査数を増やすと陽性率は低下します。死亡者を増やさないために、PCR検査を充実させることが必要です」と研究者は指摘している。

PCR検査の能力を拡大することが急務

新型コロナウイルスに感染しているかを調べるために用いられるPCR検査。十分なPCR検査を実施している国の1日あたりの死亡者数は少ないことが、千葉大学大学院薬学研究院および医学研究院の研究グループによって明らかになった。

PCR検査の陽性率が7%未満の欧米諸国では、陽性率がそれ以上の国に比べ、1日の死亡者数が15%に過ぎないという。

日本の陽性率は4月10日時点で7.8%で上昇傾向にある、研究グループは「死亡者数を増加させないために、陽性率を低下させるようPCR検査の能力を拡大することが急務。PCR検査を濃厚接触者などで症状がみられていない者にまで幅広く拡充させることが望ましい」としている。

人口あたりの1日の死亡数に国によって100倍の差が

COVID-19では無症状の感染者が多いと考えられている。一般に世界の感染拡大は国ごとのPCR検査の陽性者数の増加で報告されているが、各国の検査の徹底度に影響されており、感染者数を正確にはあわしていない。

COVID-19の世界的な拡大にともない、各国は自国での対応に精一杯で、PCR検査の客観的な比較は十分に行われていない。

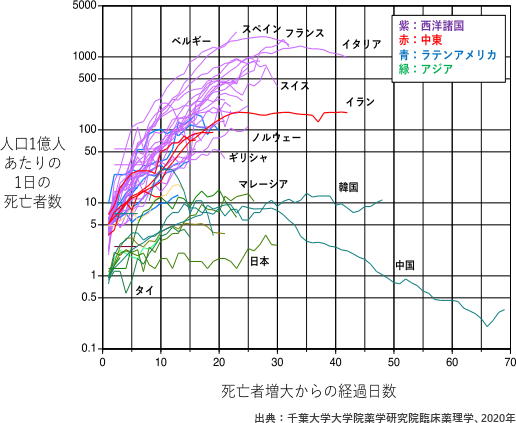

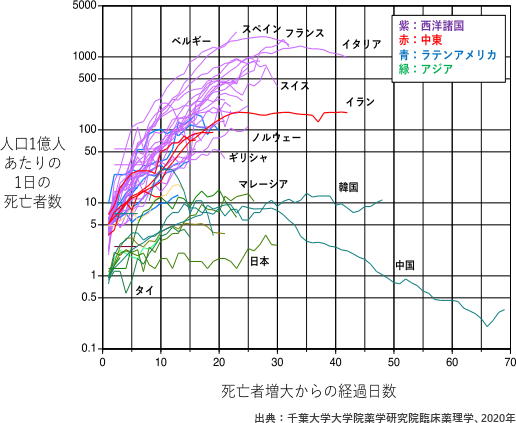

そこで研究グループは、1日の死亡者数をその国の人口で補正したデータを、その変化のパターンから地域ごとの予測が可能な機械学習で解析した。

その結果、人口1億人あたりの1日の死亡者数は、世界の多くの国で感染拡大30日後にほぼ一定となり、その推定値(中央値)は西洋諸国(欧州、北米、オセアニアを含む)では1,180人であるのに対し、中東では128人、ラテンアメリカでは97人、アジア(中東を除く)では7人になった。

死亡者数から解析すると、新型コロナ感染症の広がり方には、西洋とアジア地域では100倍程度の大きな地域差があることが示された。

世界各国のCOVID-19による人口1億人あたりの1日の死亡者数

地域差の原因は、国の政策、高齢化の程度、BCGワクチン接種を含む厚生制度、医療環境、そして国民性などによる影響が考えられるが、民族の遺伝的要因(遺伝子配列の違い)による可能性もある。

遺伝的要因の候補として、ウイルスの細胞への侵入に関わるタンパク質や、ウイルスから体を守るタンパク質の遺伝子の民族による違いなどが考えられる。

十分なPCR検査を実施している国の1日あたりの死亡者数は少ない

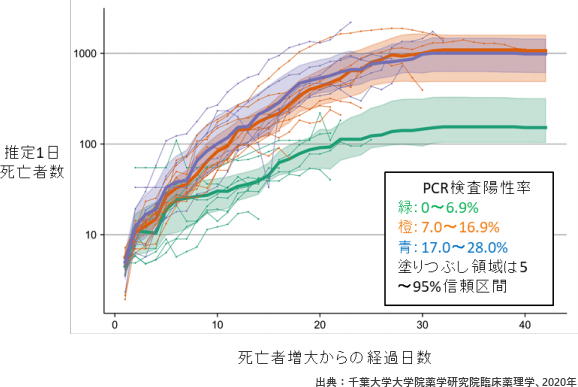

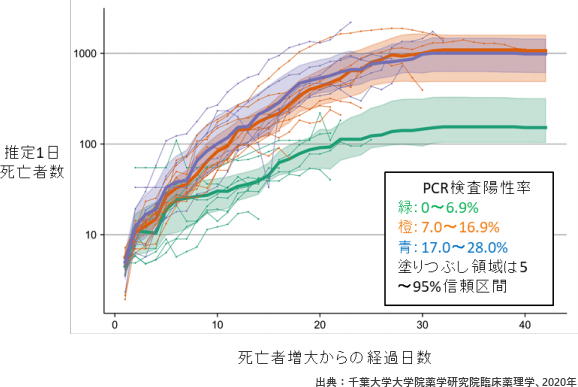

感染による死亡者数には地域差が大きいため、研究グループは条件の揃っている西洋諸国について、感染による死亡者数とPCR検査の状況を比較した。

COVID-19の世界各国の検査陽性者および死亡者数は、欧州疾病予防管理センター(ECDC)のホームページより入手した。いずれも5日間の移動平均を用いて平滑化した。現在のPCR検査の実施状況は、英語版のWikipedia(COVID-19 testing) より入手した。機械学習は勾配ブースティング決定木により、Python(3.7.3)のscikit-learnライブラリ(0.22.2)を用いて実施した。

その結果、人口で補正した死亡者数とPCR検査数の間に関係はみられなかったが、その陽性率との間には明確な相関がみられた。機械学習の解析にり、陽性率が7%未満の国の死亡者数は陽性率がそれ以上の国の15%に過ぎないことが判明した。

陽性率が7.0〜16.9%の国と17.0〜28.0%の国の間には推定死亡者数に差はなく、7%未満の陽性率を保つことが、死亡者数の抑制に重要と考えられるという。

また、西洋諸国に限らず、陽性率が2%以下の国(オーストラリア、台湾、中国、韓国)には、1日の死亡者の減少傾向が認められる国が含まれていた。

なお、日本を含めアジア諸国の陽性率は、これまでは感染者が少ないので、西洋諸国に比べ高くないものの、4月13日の東京の陽性率は32%もあった。

西洋諸国におけるCOVID-19による人口1億人あたり1日の死亡者数の機械学習による推定値

死亡者数を減らすためにPCR検査の陽性率を低下させることが必要

どこの国でもPCR検査の陽性者が増加して数日が経過してから、死亡者の増加がはじまる。この2つの増加の間の期間は、国によって1〜25日間の違いがある。

研究グループは、この死亡者数の増加がみられるまでの期間とPCR検査の陽性率が反比例することを見出した(逆相関、p<0.01)。すなわち、陽性者が見出されて直ちに死亡者が増加した(2つの増加の間の期間の短い)国は、PCR検査が不十分で、症状が出る前の早期感染者を見落としていた、あるいは重症者の入院が手遅れになった可能性が高いと考えられるという。

この結果からも、PCR検査の陽性率は死亡者数変動の指標となることが示された。PCR検査はリスクの低い人に対し大量に実施しても、誤って陽性となる数が増えるので検査の意味はなくなるが、必要な検査数を保つことが重要で、陽性率はその指標になる。

研究グループは、COVID-19で死亡者数を減らすために「PCR検査の陽性率を低下させることが必要であり、そのためにはPCR検査数を濃厚接触者などで症状がみられていない者にまで幅広く拡充させることが急務」と結論している。

「死亡者を増やさないためには、PCR検査を充実させることが必要ですが、私たちは、医療従事者の負担を今以上に増やすことは無理であることをよく知っています。そこで、適切であれば医療関係者や研究者などを総動員してでも、前向きに社会全体でPCR検査の拡大を強くサポートする必要性を提案します」と、研究を主導した千葉大学大学院薬学研究院の樋坂章博教授はコメントしている。

千葉大学大学院薬学研究院臨床薬理学

Global Comparison of Changes in the Number of Test-Positive Cases and Deaths by Coronavirus Infection (COVID-19) in the World(Preprints 2020年4月21日)