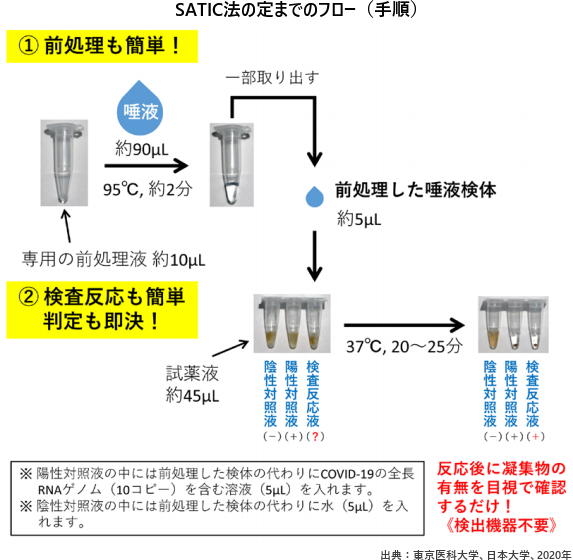

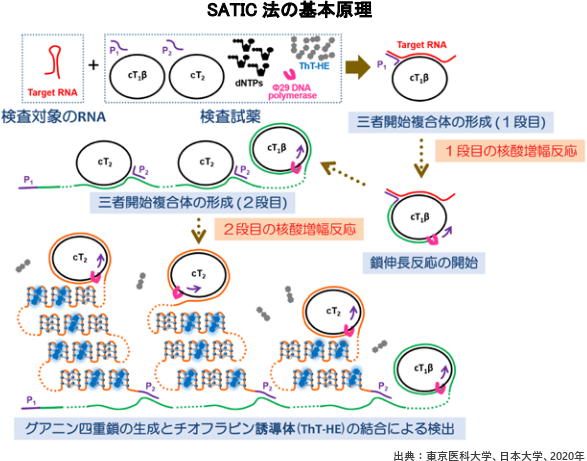

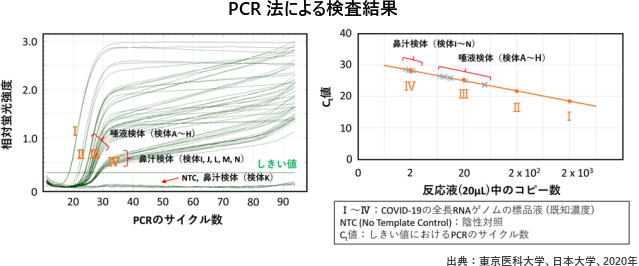

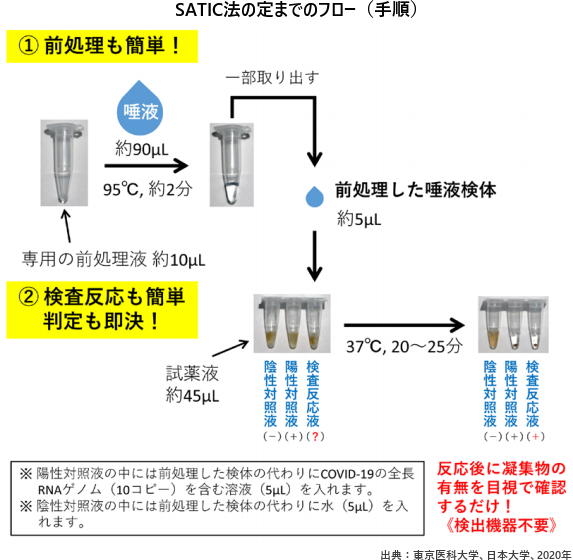

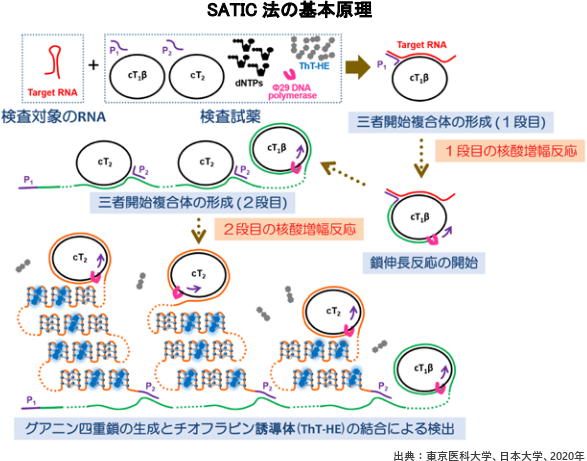

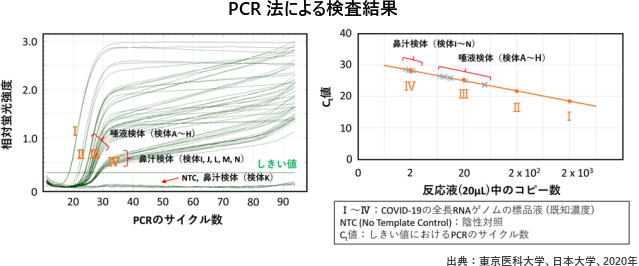

【新型コロナウイルス】COVID-19の迅速診断法の開発に成功 唾液から25分で判定でき、機器も不要

検体採取から25分ほどで判定可能で、偽陽性反応などの非特異反応がなく、PCR法と同等の高感度をもつという。

検体採取にともなう医療従事者の感染の危険性も低減できる。現行のPCR検査に代わる方法として期待されている。

日本大学文理学部化学科

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。

成年年齢は18歳に引き下げられましたが、20歳未満の者の飲酒は法律によって禁止されています。20歳未満の者はまだ成長過程にあり、飲酒は身体的、精神的に大きなリスクがあり、社会的にも大きな影響があるためです。20歳未満の者の飲酒を防ぐため、関係省庁では毎年4月を「20歳未満飲酒防止強調月間」と定め、PRポスターや各種媒体による広報啓発活動を行っています。 関連リンク 20歳未満の者の飲酒防止/適正飲酒の推進(国税庁)

世界自閉症啓発デーは、国連が定める「世界自閉症啓発デー」です。厚生労働省や関連団体では、自閉症をはじめとする発達障害について社会全体の理解が進むよう啓発活動が行われます。 関連リンク 世界自閉症啓発デー(一般社団法人 日本自閉症協会)

世界保健機関(WHO)では、4月7日を「世界保健デー」と定め、この日を中心に、世界的に取り組むべき健康課題について考えてもらうための啓発活動が行われます。 関連リンク 日本とWHO(厚生労働省)

毎年4月24日から30日は世界予防接種週間です。世界予防接種週間は、世界中で多くの幼い命を守っているワクチンの重要性について再認識してもらうために設けられています。 関連リンク 予防接種(ユニセフHP)

International Labour Organization(ILO)は4月28日を労働安全衛生世界デーとして、労働災害及び職業病の予防の大切さに注意を喚起する日としています。 関連リンク International Labour Organization(ILO)