近畿大学は、新型コロナウイルスについて、医療現場での患者から医療従事者への経路別の感染リスクを算出するモデルを構築したと発表した。

その結果、主な感染経路は「飛沫感染」であり、次に「接触感染」であることを明らかにした。

さらに、医療従事者がサージカルマスクとフェイスシールドを着用することで、感染リスクが99.9%以上削減され、患者がサージカルマスクを着用することで、感染リスクが99.99%以上削減されることを解明した。

研究成果は、医療機関だけでなく、特定健診・特定保健指導の現場や、接客をともなう介護現場や飲食など、人と人が近接する場面での感染対策に応用できる。

感染経路を明らかにすれば、効果的な感染予防策を講じられる

研究は、近畿大学医学部環境医学・行動科学教室の東賢一准教授を中心とする研究グループによるもの。研究成果は、環境衛生学の分野で権威のある国際誌「Environment International」に掲載された。

新型コロナウイルス感染症の、人から人への二次感染では、「飛沫感染」「接触感染」「空気感染」といった感染経路を明らかにし、効果的な感染予防策を講じることが極めて重要だ。感染経路ごとの感染リスクを比較することができれば、どの感染経路に注意すればよいかが数値的にわかり、より効果的な対策ができるようになる。

そこで研究グループは、医療従事者が新型コロナウイルス感染症の患者と接触した時間・回数の違いによる感染リスクをシミュレーションして計算した。また、サージカルマスクやフェイスシールドを着用した場合の感染リスクについても計算した。

対象となったのは、逼迫している医療提供体制で、可能な限り感染リスクを低減する必要のある医療現場。新型コロナウイルス感染症の入院患者をケアする医療従事者の感染リスクを感染経路別に計算して、感染者と非感染者が近接する状況(0.6mの間隔)で、さまざまな感染経路からの感染リスクを推算した。

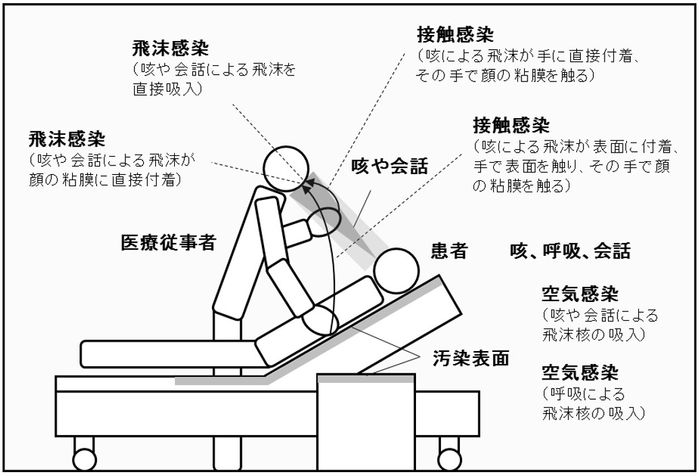

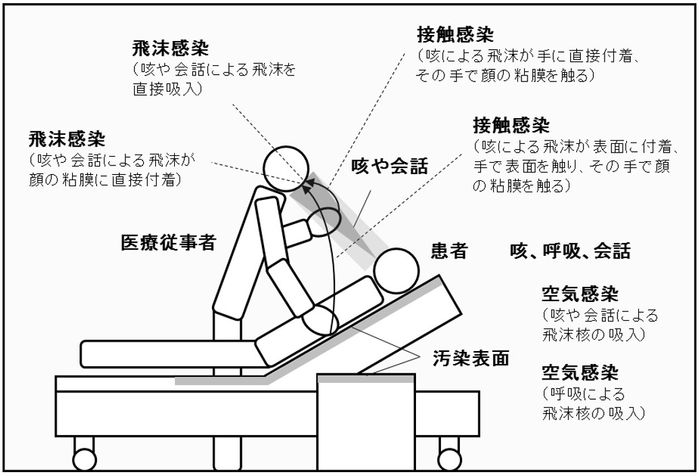

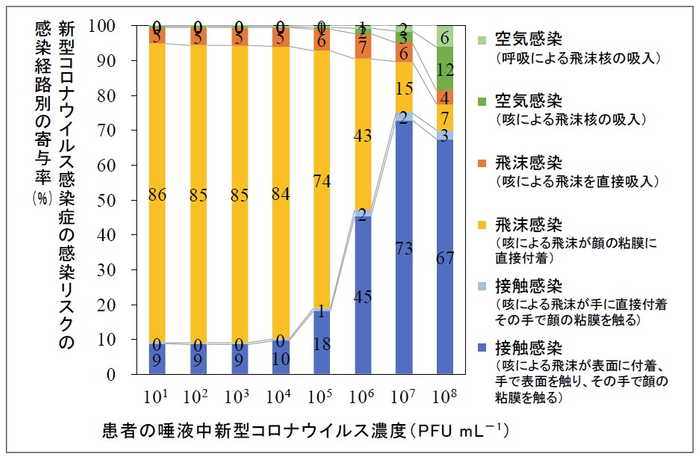

病室における新型コロナウイルス感染症の感染経路

出典:近畿大学医学部、2020年

患者と接触した時間・回数や感染予防策の実施の有無で比較

想定した感染経路は、「患者と近接時に、患者の咳や会話によって発生した飛沫を直接吸入」「飛沫が顔の粘膜に直接付着」した場合の感染、「飛沫が患者付近の物体の表面に付着し、表面を手で触って付着したウイルスが手に付き、その手で顔の粘膜に触ることによる接触感染」「手に直接飛沫が付着し、その手で顔の粘膜を触ることによる接触感染」。

また、「病室で患者と同室時、患者の呼吸や咳、会話によって発生した飛沫核を吸入することによる空気感染」についても感染リスクを計算した。

医療従事者が1日の間に1名の患者と中程度の接触(1分間の接触を20回)をした場合と、長い接触(10分間の接触を6回、うち会話を30分間)をした場合について、それぞれ計算。

また、その際、医療従事者がサージカルマスクを着用した場合、フェイスシールドを着用した場合、サージカルマスクとフェイスシールドを着用した場合、患者がサージカルマスクを着用した場合、患者がサージカルマスクを着用したうえで換気回数を2回/時から6回/時に増やした場合についても、それぞれ計算を行った。

感染経路は飛沫の方が接触よりもリスクが高い 患者のマスク着用と手洗い、換気が重要

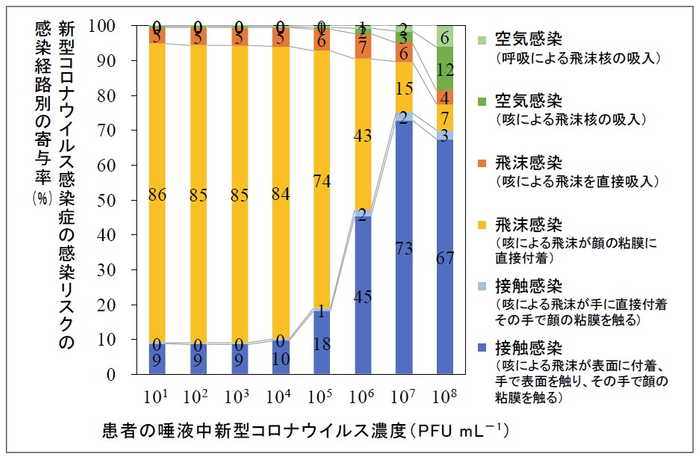

感染リスクに対する各経路の寄与率を求めた結果、患者の唾液中のウイルス濃度によって大きく変わったものの、患者の多くが該当すると考えられる唾液中ウイルス濃度の場合、飛沫が顔の粘膜に直接付着することによる感染のリスクが60%~86%ともっとも高いことが分かった。

次に寄与率が高かったのは、汚染表面からの接触感染のリスクで、9%~32%だった。なお、接触時間が長く、手洗いの頻度が少ない場合は、中程度の接触時間で、手洗いの頻度が多い場合に比べて、接触感染のリスクの寄与率が高くなった。

さらに、新型コロナウイルスの唾液中濃度が高くなると接触感染の寄与率が上昇した。また、まれなケースとして患者の唾液中のウイルスが非常に高濃度で、下気道における感染リスクを高く見積もった場合は、飛沫核による空気感染のリスクの寄与が5%~27%まで上昇した。

以上の結果から、飛沫感染が主な感染経路で、接触感染のリスクもあり、まれに空気感染の可能性もあるという、従来考えられてきた感染経路と同様の結果が得られ、それらを数値でより明確に示すことができた。

医療従事者の経路別感染リスクの寄与率

新型コロナウイルス感染患者と1日の間に中程度の接触(1分間の接触を20回)をした場合

出典:近畿大学医学部、2020年

サージカルマスクとフェイスシールドで感染リスクが99.9%以上低減

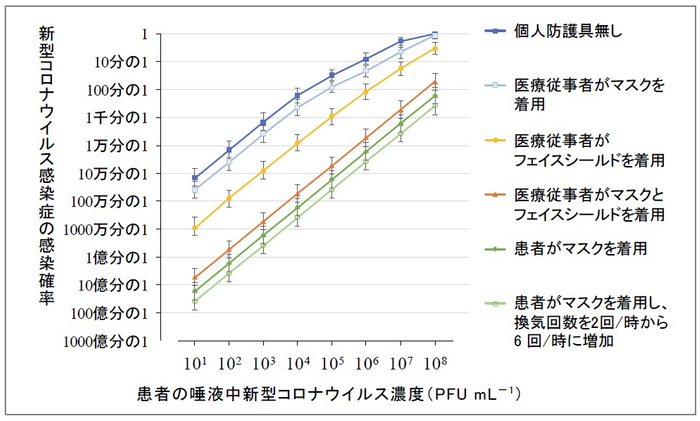

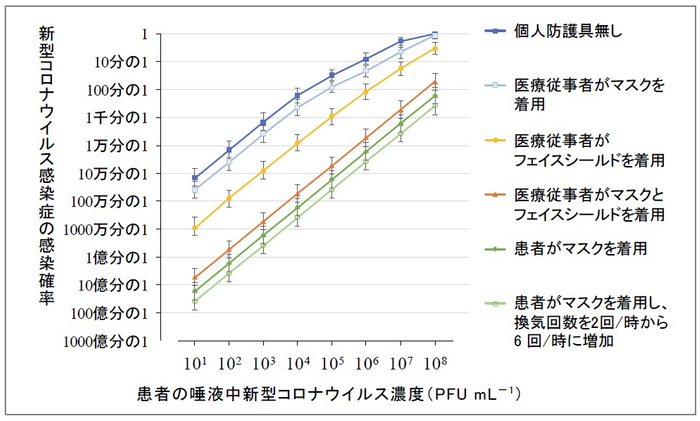

また、個人防護具などの対策の効果については、医療従事者がサージカルマスクを着用した場合は感染リスクが63~64%低減、フェイスシールドをした場合は97~98%低減、サージカルマスクとフェイスシールドを両方着用した場合は99.9%以上低減した。

一方、患者がサージカルマスクを着用した場合は、感染リスクが99.99%以上低減し、患者がサージカルマスクを着用したうえで換気回数を2回/時から6回/時に増やした場合、リスクはさらにその半分以下になった。

以上のことから、医療現場では医療従事者がサージカルマスクやフェイスシールドを着用することの有効性と、患者がサージカルマスクを着用すること、換気を適正に保つことの重要性が示された。

この研究は、近畿大学が全学を挙げて取り組んでいる「"オール近大"新型コロナウイルス感染症対策支援プロジェクト」の一環として実施されたもの。

「研究の対象は医療機関の患者と医療従事者の二次感染としていますが、接客を伴う飲食や介護の現場など、人と人が近接する場面における二次感染にもおおよそ当てはまり、他業界での感染対策への応用が期待されます。」と、研究グループは述べている。

医療従事者の経路別感染リスク

新型コロナウイルス感染患者と1日の間に中程度の接触(1分間の接触を20回)をした場合

出典:近畿大学医学部、2020年

近畿大学医学部

近畿大学医学部環境医学・行動科学教室

Assessing the risk of COVID-19 from multiple pathways of exposure to SARS-CoV-2: modeling in health-care settings and effectiveness of nonpharmaceutical interventions(Environment International 2021年1月3日)