冬には入浴時の急激な温度変化で体に負担がかかり、「ヒートショック」が起こりやすくなる。簡単な対策をすれば、入浴中の事故を防ぐことができる。

ヒートショックとは?

「ヒートショック」とは、暖かい部屋から寒い部屋への移動などによる、温度の急な変化が体に与えるショックのこと。入浴時に発症するケースが多いが、新型コロナウイルスの感染対策で頻繁に換気する今冬は、急に室温が下がった居間や寝室でも注意が必要となる。

入浴事故と血圧の変動は深く関係している。急激な温度差で血圧が大きく変動すると、脳梗塞や心筋梗塞などが引き起こされやすくなる。高齢者や、糖尿病、心臓などに慢性疾患がある人はとくにリスクが高く、浴室で意識を失って溺れる事故も起きている。

ヒートショックがひどくなると、死亡事故につながることもあり、入浴中に急死した人が約1万9,000人と推計されたこともある。

東京ガス都市生活研究所が行った調査によると、「ヒートショックという言葉について人に説明できる」と答えた方は、全体の35%程度で、「説明はできないが、どのようなものか知っている」と答えた方と合わせると、その数は70%に達する。

年代別にみると、50代以上では80%を超えて、ヒートショックの認知度はかなり高い。

ヒートショックとは?

「STOP!ヒートショック」プロジェクトが公開している動画

急激な温度変化は体にとって負担に

なぜ浴槽や浴室が危ないのか。それには温度差が関係している。

暖かい居間などから冷え切った脱衣所や風呂に移動したり、熱いお湯につかることで、血圧が変動し、心臓や血管などに負担がかかり、心疾患や脳梗塞などが起こりやすくなる。これがいわゆる「ヒートショック」だ。

とくに高齢者は血圧変動が起こりやすく、体温の調節機能も低下している傾向がある。また、高血圧、糖尿病、動脈硬化症、心疾患、脳卒中といった疾患は、入浴中の死亡リスクの上昇と関連が深い。これらの疾患のある人は注意が必要だ。

糖尿病の人で、血糖値が高い状態が長く続いていた人は、自律神経の障害が起こりやすく、血圧が不安定になることがある。浴槽から出ようと立ち上がったときに、血圧が急に下がりやすい。

高血圧や脂質異常症もあると、動脈硬化が進んでいるおそれがあり、血圧はなおも変動しやすくなる。

ヒートショックを防ぐ6つの対策

入浴中の事故は、持病がない場合、前兆がない場合でも発生するおそれがある。入浴中の事故を防ぐため、消費者庁は以下のことに気を付けるよう注意を呼びかけている。

冬のヒートショックを防ぐ6つの対策

- 入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。

- 湯温は41度以下、湯につかる時間は10分までを目安にしましょう。

- 浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。

- 食後すぐの入浴、またアルコールが抜けていない状態の入浴は控えましょう。

- 精神安定剤、睡眠薬などの服用後の入浴は危険ですので注意しましょう。

- 入浴する前に同居者に一声掛けて、見回ってもらいましょう。

とくにアルコールを飲んだ直後に入浴すると、脱水症状を引き起こしたり、血圧が急に高まり、心臓に負担がかかりやすい。酔った状態で入浴すると、注意力も低下しているため事故のもとになる。飲酒後はアルコールが抜けるまでは入浴しないようにしたい。

また高齢者では、食後に血圧が下がる食後低血圧により失神しやすくなる場合があるので、食後すぐの入浴も避けた方が良い。体調の悪い時や睡眠薬などの服用後、気温が低下する深夜や早朝の入浴にも注意が必要だ。

入浴事故で心肺停止に陥ると予後は厳しくなる。入浴事故が起きた場合は、できるだけ早く対応することが重要だ。発見が早くただちに救急車を要請し、死亡を免れたというケースは多い。

「STOP!ヒートショック」プロジェクトが公開しているチラシ

出典:「STOP!ヒートショック」プロジェクト、2020年

入浴の前後にコップ1杯の水を飲んで脱水予防

教えて!「かくれ脱水」委員会は、気づかぬうちに体内の水分量が減ってしまう「脱水」も、ヒートショックを起こしてしまう原因のひとつとして挙げている。

とくに高齢者の場合は、もともと体内の水分が少なくなっているうえ、心地良さから、つい長めに入浴する傾向もあり、発汗によって脱水の進行につながる。脱水は、血液の濃度を高め、血栓を作りやすくする。

「入浴時の脱水の予防のために、コップ1杯の水を、"入浴の前後に摂る"こともお勧めします」と、同委員会副委員長で、済生会横浜市東部病院患者支援センター長/周術期支援センター長/栄養部部長の谷口英喜先生は述べている。

温度のバリアフリー化の提案も

東京ガスなど複数企業の共同で取り組み、2018年から社会貢献型啓発プロジェクト「STOP!ヒートショック」を展開している。ヒートショックのリスクと対策を呼びかけている。

日本の家屋では、浴室とトイレは北側にあることが多く、冬場の入浴では、暖かい居間から寒い風呂場へ移動するため、熱を奪われまいとして血管が縮み、血圧が上昇しやすい。お湯につかると血管が広がって急に血圧が下がり、血圧が何回も変動することになる。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により在宅時間が増加し、これまで以上に住環境の重要性や関心が高まっている。同プロジェクトのサイトでは、浴室以外のヒートショック対策についてのコンテンツも公開している。

ヒートショックの予防のため、脱衣所やトイレを暖めることも必要だ。同プロジェクトでは、ヒートショックに関する正しい知識の普及に努めるのに加えて、安心した暮らしに役立つ、生活に密着した具体的な対策アクションの発信、温度のバリアフリー化の提案も行っている。

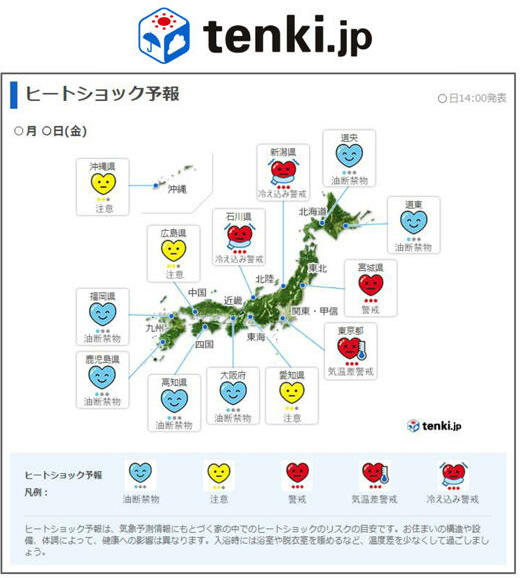

「ヒートショック予報」を公開

日本気象協会は、同協会と東京ガスが共同で開発したヒートショックのリスクの目安をチェックできるヒートショック予報を、「tenki.jp」サイト内で2021年3月31日(予定)まで発信している。

日々変化する気象の予測情報にもとづいた予報で、タイムリーにまたピンポイントに地域ごとに予報を表示し、ヒートショック対策を呼びかけている。

STOP!ヒートショック

冬季に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください!(消費者庁 2019年12月)

「入浴時の温度管理に注意してヒートショックを防止しましょう」(東京都健康長寿医療センター研究所)

教えて!「かくれ脱水」委員会