ニュース

「和食」が健康にもたらすメリットは多い 5割が「健康に良い」、8割以上は「和食が好き」

2021年01月18日

日本の食事パターンは、緑黄色野菜、大豆、魚介類、漬物、海藻、緑茶などを摂るのが特徴で、健康増進に役立つ栄養素を多く摂取できるメリットがある。

日本食のパターンのスコアの高いは、循環器疾患や心疾患などによる死亡リスクが低い傾向があることが、日本人9万人を対象とした調査でも明らかになっている。

「和食」に対して、5割が「健康に良い」というイメージをもっていて、8割以上が「好き」と感じていることが、農林水産省が行った全国調査で明らかになった。

日本食のパターンのスコアの高いは、循環器疾患や心疾患などによる死亡リスクが低い傾向があることが、日本人9万人を対象とした調査でも明らかになっている。

「和食」に対して、5割が「健康に良い」というイメージをもっていて、8割以上が「好き」と感じていることが、農林水産省が行った全国調査で明らかになった。

日本の食事スタイルはメリットが多い

2型糖尿病の早い段階から、動脈硬化が進みやすい。動脈硬化は、内臓に脂肪がたまる内臓脂肪型肥満やメタボリックシンドロームとも関連が深い。

動脈硬化が進むと、循環器疾患や心疾患など合併症の発症リスクが上昇する。不健康な食事や運動不足などの生活スタイルを見直すことで、動脈硬化を改善できる。

日本食は動脈硬化の予防の観点からもメリットが多い。日本動脈硬化学会が提唱している「The Japan Diet」は日本食パターンの食事スタイル。日本食には、魚(とくに青背魚)、大豆・大豆製品(納豆、豆腐、高野豆腐)、緑黄色野菜を含む野菜、海藻、キノコなどを摂りやすいというメリットがある。

主食であるごはん(白米)を、玄米、胚芽米、麦ごはん、雑穀ごはんなどに変えると、ビタミンやミネラル、食物繊維などの不足しがちな栄養素を補うこともできる。

玄米に含まれる「γ-オリザノール」にはインスリンの分泌を促す効果がある、また大麦に含まれる「β-グルカン」には食後血糖値の上昇を抑える効果があるなど、2型糖尿病など生活習慣病の改善を期待できるとして注目されている。

日本食のパターンで死亡リスクが低下

和食はユネスコ無形文化遺産に登録されている

日本の国土は南北に長く、四季が明確で多様で豊かな自然があり、そこで生まれた食文化にも、これに寄り添い「自然を尊ぶ」という気質がある。

こうした日本の食についての習わしが、「和食:日本人の伝統的な食文化」として、2013年にユネスコ無形文化遺産に登録された。

そこで農林水産省は、国民の食生活などの実態や、和食文化に対する意識などを知るために、「国民の食生活における和食文化の実態調査」を実施した。調査は、全国の20~69歳の男女1万235人を対象に、2020年に実施。

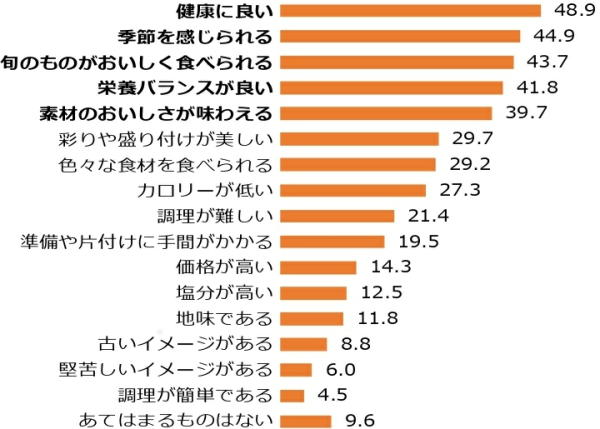

「和食および和食文化」に対するイメージは、全体で「健康に良い」がもっとも多く48.9%、以下は「季節を感じられる」(44.9%)、「旬のものがおいしく食べられる」(43.7%)、「栄養バランスが良い」(41.8%)、「素材のおいしさが味わえる」(39.7%)の順で多かった。

一方、「調理が難しい」(21.4%)、「価格が高い」(14.3%)、「塩分が高い」(12.5%)といったネガティブなイメージも挙げられた。

「和食」および「和食文化」に対するイメージ

(n=2,000)

出典:農林水産省「国民の食生活における和食文化の実態調査」、2020年

8割以上の人は「和食が好き」

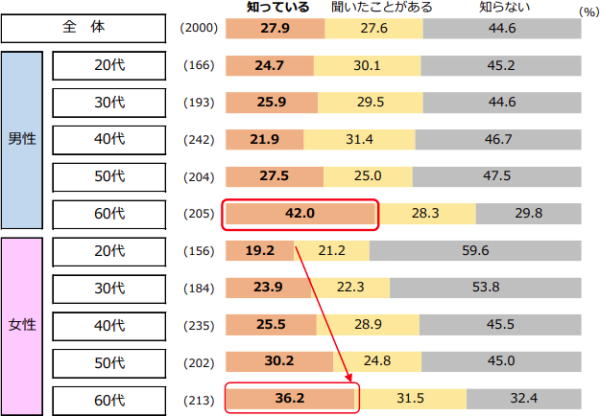

調査では、「和食が好き」は全体で8割以上と高かったものの、和食文化がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを「知っている」と答えたのは3割弱にとどまり、「知らない」という人も4割強に上った。

「和食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを知っている割合は、男性は60代で4割以上と高かった。女性は年代ととも高くなり、20代で「知っている」は2割弱であるのに対して、60代では3割を大きく上回った。

自宅での料理頻度が「ほぼ毎回」は、全体では4割強、女性では6割を超えたが、男性は2割強にとどまった。2015年度と比較すると、女性は「ほぼ毎日」の割合が低下しており、料理頻度はやや低下している。

「和食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを認知している人の割合

出典:農林水産省「国民の食生活における和食文化の実態調査」、2020年

一般社団法人 日本動脈硬化学会

多目的コホート研究(JPHC Study) 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループAssociation between adherence to the Japanese diet and all-cause and cause-specific mortality: the Japan Public Health Center-based Prospective Study(European Journal of Nutrition 2020年7月16日) 基本政策 - 食文化(農林水産省)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】