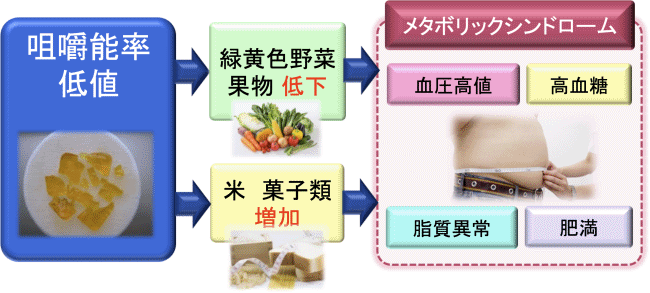

「よく噛めない」男性はメタボになりやすい 噛む力が弱いと、高血圧は3倍超、高血糖は2.7倍に増加

男性は噛む力が弱いと、メタボの発症率が2.2倍に上昇

新潟大学や大阪大学などの研究グループは、男性では「よく噛めない」ことが、メタボリックシンドロームのリスク因子となることを明らかにした。 これまで、無作為抽出した都市部の一般住民を対象に、規格化された方法で測定した「咀嚼能率(食物を細かく噛む能力)」とメタボリックシンドローム罹患との関係をさぐる研究を行なってきた。 今回の研究で、50~70歳代の男女599人を平均4.4年間追跡した結果、男性では咀嚼能率が低い場合、メタボの新規罹患率が2.2倍高く、とくに血圧高値、脂質異常、高血糖のリスクが高いことを明らかにした。 興味深いことに、こうした傾向は女性ではみられなかった。つまり、「よく噛めない」ことは生活習慣病リスクになるが、男女では差があることが示唆された。咀嚼能率の低下が食物・栄養の摂取に影響しているとみられている

「ものを細かく噛む能力」を客観的な方法で測定

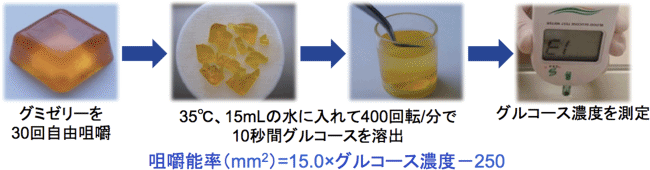

研究グループは、大阪府吹田市の地域住民から性年代階層別に無作為抽出された吹田研究の対象者のうち、2008年以降に健診受診された50~70歳代に歯科検診を実施した。 調査期間内に2回受診された937人のうち、初回検査時にメタボでなかった599人(男性254人、女性345人)を分析対象にした。 咀嚼能率の測定は、専用に開発されたグミゼリーを30回噛んで増えた表面積を算出する方法を用い、下位1/4を「低値群」、それ以外を「非低値群」とした。 フォローアップ検査時の新規メタボ、ならびにその構成要素(血圧高値、高血糖、脂質異常、肥満)の罹患について、年齢、喫煙、歯周病の影響を調整した解析を行って、「非低値群」に対する「低値群」のリスクを男女別に算出した。 平均4.4年の追跡期間に、88人が新たにメタボを発症した。男性の場合、「非低値群」に対する「低値群」のメタボ罹患率は2.24倍で、統計学的に有意だったが、女性の場合は1.14倍で有意ではなかった。 メタボの構成要素の新たな罹患率についても、同様に男性のみで有意なリスク比が得られ、その値は、血圧高値で3.12倍、高中性脂肪血症で2.82倍、高血糖で2.65倍だった。

噛む力が弱いと、食物・栄養の摂取が悪くなる?

このように、男性の場合、咀嚼能率が低下した群で、将来に血圧高値、高中性脂肪血症、高血糖、ならびにメタボを発症するリスクが、咀嚼能率が低下していない群に比べ、2倍以上高いということが示された。 これは、研究グループが2016年に発表した横断解析の結果を裏付けるもので、そのメカニズムとして、「これまで指摘されてきた、咀嚼能率の低下による食物・栄養の摂取への影響が介在していると考えられます」と、説明している。 性差については、「女性の場合、閉経期以降のホルモンの変化による影響が大きく、また食習慣の違いなどから、男性と比べて咀嚼能率低下の影響が出にくかった可能性があります」としている。 なお、研究で用いた咀嚼能力測定法は、簡便に実施することができるため、「本研究の結果をふまえて、メタボ予防のヘルスプロモーションが可能になります。また、今後、咀嚼能率の低下と食習慣との関係を明らかにしていくことにより、より具体的な指導や改善プログラムが提案できるものと期待されます」と、研究グループでは述べている。 研究は、新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野の小野高裕教授、大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野の池邉一典教授、国立循環器病研究センター健診部小久保喜弘特任部長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Frontiers in Cardiovascular Medicine」に掲載された。 新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野

Lower masticatory performance is a risk for the development of the metabolic syndrome: the Suita study(Frontiers in Cardiovascular Medicine 2021年11月26日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。