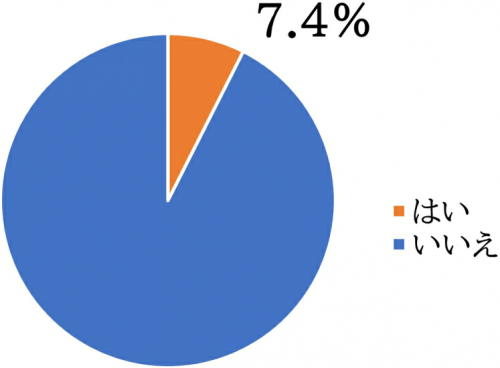

職場での不妊治療に関連したハラスメントを調査 不妊治療中の女性の7.4%が経験 サポート体制の整備が必要

不妊治療を受けている女性1,727人を調査

順天堂大学は、国内で不妊治療専門の医療機関の外来を受診した女性を対象に、不妊治療と就労の両立に関する大規模疫学研究「J-FEMA Study」を実施した。 調査は、2018年8月~12月に、不妊治療専門の医療機関4施設の外来を受診した女性1,727人を対象に、アンケート形式で行ったもの。 その結果、不妊治療中に職場での不妊治療関連のハラスメントを経験した女性は7.4%に上り、ハラスメントの要因は「体外受精の回数が多いこと」「職場に不妊治療をしていることを伝えていること」だった。 職場での不妊治療に関連するハラスメントを解決するためには、「不妊治療患者をサポートする職場体制の整備」と、「不妊治療への理解を促す啓発活動」が重要であることが浮き彫りになった。不妊治療は治療が進むにつれて負担が大きくなる

日本国内の出生数は、過去50年間でおおよそ半減し、著しいスピードで減少している。出生数は、1970年には193万4,239人に上ったが、2020年現在では84万835人まで減少した。 また、女性の社会進出にともない、初婚と初産の年齢が上昇している。女性の初婚の平均は、1970年には24.7歳だったが、2020年には29.4歳になり、最初の出産は1970年には25.6歳だったが、2020年には30.7歳に上昇した。 このような状況で、不妊治療を受ける夫婦の数は増加している。加えて、体外受精の技術が、過去数十年で大きく進歩を遂げており、国内では体外受精の症例数が昨今大きく増加している。 不妊治療は、治療が進むにつれて、身体的、心理的、そしてスケジュールの面でも負担が大きくなっていく。とくに体外受精を含む生殖補助医療(ART)は、個々の月経周期に合わせた頻繁な通院が必要となる。 職場の理解も必要となるが、仕事をしている女性が不妊治療を行ううえで、職場の理解が得られず、退職せざるをえなかったり、解雇やハラスメントを受けることも少なくないと考えられている。職場での妊娠・出産などに関するハラスメントに対策が必要

2020年6月に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」により、雇用者は、職場でのセクシュアルハラスメントについて、防止措置を講じることが義務付けられた。 そのなかで、業務体制の整備など、職場での妊娠・出産などに関するハラスメントの原因や、背景となる要因を解消するために必要な措置を講ずる責務が明記された。 これらから、今後ますます職場での不妊治療中の女性へのハラスメント対策が注目されると考えられる。 しかし、現状では不妊治療中の女性でのハラスメントに焦点をあてた研究は報告されていなかった。そこで研究グループは、職場での不妊治療関連のハラスメントの現状とその要因を明らかにすることを目的に調査を実施した。7.4%の女性が不妊治療関連のハラスメントを経験

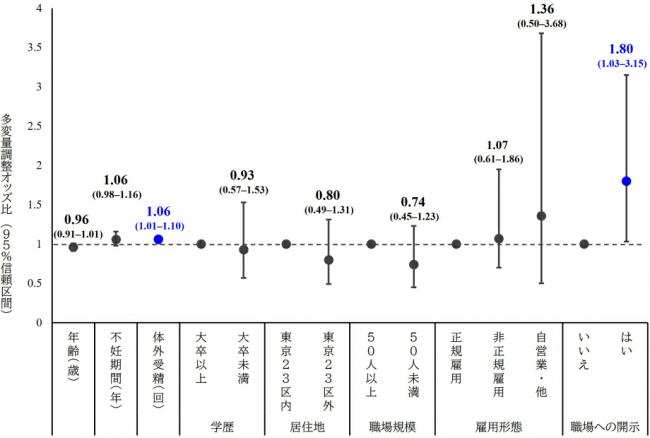

研究グループは調査により、「年齢」「不妊期間」「体外受精の回数」「学歴」「居住地」「職場規模」「雇用形態」「職場への不妊治療の開示」などについて把握し、不妊治療に関するハラスメントの現状とその要因を抽出した。 その結果、不妊治療開始後に7.4%(82人)が不妊治療関連のハラスメントを経験していたことが明らかになった。さらに、不妊治療に関連するハラスメントに影響を与える要因については、「体外受精の回数が多いこと」「職場に不妊治療をしていることを伝えていること」の2つが関連していることが示された。 「体外受精の回数が多いこと」については、不妊治療にともなう頻回な通院のための欠勤が影響していると考えられるという。体外受精を含むART治療は、臨床検査のための頻繁な外来診など、多数の処置を必要とするため、それにより欠勤が増えることで、職場の上司や同僚などによるハラスメントを引き起こすと推察している。

職場に伝えないとサポートを受けられないというジレンマが

「職場に不妊治療をしていることを伝えていること」については、不妊治療に対する偏見が影響していると考えられる。 日本では不妊治療に関する知識を得る機会が少なく、不妊治療への理解が得られていない現状もあることから、不妊治療に関する何気ない会話がハラスメントにつながっている可能性があるという。 さらに、当事者にとっては職場に不妊治療をしていることを伝えることにより、偏見などによる悪影響を受ける可能性がある一方、伝えないと職場でのサポートを受けられないというジレンマがある。 職場の人々が、不妊治療に関する正しい知識を習得することと、職場での不妊症患者をサポートする体制を整備することが必要としている。不妊治療と就労の両立支援は今後も重要性が増す

「2022年4月より不妊治療が保険適用されたことからも、不妊治療と就労の両立支援は、今後も重要性が増していくと考えられます」と、研究グループでは述べている。 「本研究により、"体外受精の回数が多いこと""職場に不妊治療をしていることを伝えていること"が不妊治療関連のハラスメントの要因であることが明らかになりました。職場での不妊治療関連のハラスメントの問題を改善するためには、不妊治療休暇制度やフレックスタイム制度など、不妊治療中の社員をサポートできるような職場体制の整備と、職場での不妊治療に関する健康教育や啓発活動が重要であると考えられます」としている。 研究は、順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学の植田結人氏、遠藤源樹非常勤講師、谷川武主任教授らと産婦人科学講座の黒田恵司非常勤講師、竹田省特任教授、板倉敦夫教授、田中温客員教授、佐藤雄一非常勤講師らの共同研究グループによるもの。研究成果は、産業医学の国際誌「International Archives of Occupational and Environmental Health」にオンライン掲載された。 順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学順天堂大学大学院産婦人科学

Risk factors for infertility treatment-associated harassment among working women: a Japan-Female Employment and Mental health in assisted reproductive technology (J-FEMA) study (International Archives of Occupational and Environmental Health 2022年5月13日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。