閉経後の女性は尿酸値が高いと糖尿病リスクが上昇 閉経前でも関連性が 特定健診・保健指導の参考に

更年期以降の女性は女性ホルモンの減少により尿酸値が増えやすい

研究は、国立循環器病研究センター健診部の小久保喜弘特任部長らの研究グループによるもの。研究成果は、北米閉経学会のオフィシャルジャーナルである「Menopause」に掲載された。 生活習慣と社会環境の変化にともない、糖尿病患者数は増加している。2019年国民健康・栄養調査報告によると、「糖尿病が強く疑われる人」の割合は、男性19.7%、女性10.8%だった。女性の割合は男性より低くみえるが、更年期以降に女性ホルモンが減少して、インスリンの働きも弱くなるため、糖尿病の発症リスクが急速に増える。 更年期以降の女性のもうひとつ著しい変化は、女性ホルモンの減少により尿酸値が増えやすいことだ。女性ホルモンによって尿酸値がコントロールされているため、閉経前の女性の尿酸値は低いが、閉経後はホルモンの低下にともない、高尿酸血症のリスクが増大する。 高尿酸血症は糖尿病の危険因子でもあるが、閉経前後の女性での検討は乏しい。そこで研究グループは、女性での血清尿酸値と糖尿病発症リスクとの関連を、閉経前後別に検討することで、健診や日常外来での糖尿病罹患の予防の一助になると考えた。閉経後の女性で血清尿酸値の高値と糖尿病罹患リスクに強い関連

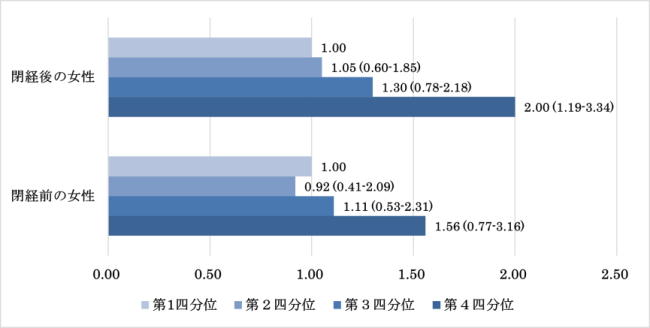

吹田研究は、国立循環器病研究センターが1989年より実施しているコホート研究で、大阪府吹田市民を対象に、性年代階層別に無作為に抽出している。全国民の90%は都市部に在住しており、その研究結果は国民全体の現状をおおよそ反映しているとしている。 今回の研究では、吹田研究の参加者である30~79歳の都市部一般住民のうち、ベースライン調査時に循環器疾患と糖尿病の既往者を除外した女性3,304人(閉経前1,252人、閉経後2,052人)を対象に、糖尿病の新規発症を14年間追跡して、新規の219人の糖尿病罹患を観察した。 その結果、閉経前の女性で、血清尿酸値高値群は、血清尿酸値の低値群に比べて、多変量調整ハザード比は1.56(95%信頼区間は0.77-3.16)になった。 さらに、閉経後の女性で、血清尿酸値高値群の多変量調整ハザード比は2.00(95%信頼区間は1.19-3.34)となり、閉経後の女性では、血清尿酸値の高値と糖尿病罹患リスクとの関連が認められた。

今後の特定健診・特定保健指導での糖尿病予防の参考に

高尿酸血症は、生活習慣と深くかかわる病症であり、尿酸値検査は、特定健診・特定保健指導で重視される検査項目となっている。高尿酸血症は、糖尿病、循環器疾患などの生活習慣病の危険因子としても報告されており、今回の研究では、これまで関係性がよく分からなかった女性の閉経前後別での血清尿酸値の高値と糖尿病罹患リスクとの関連を明らかにした。 その結果、閉経後の女性では、血清尿酸値の高値と糖尿病罹患リスクとの関連が認められ、閉経前の女性でも、同様な傾向性を認められた。これらの結果は、今後の特定健診・特定保健指導での糖尿病予防の参考となるエビデンスとなると考えられる。 「今回の研究は、健診や日常外来の現場で、更年期以降の女性で、血清尿酸値レベル別での、糖尿病予防を行うことに意義がある可能性が示されました」と、研究グループでは述べている。 「更年期以降の女性は、ホルモンの保護作用を失って、生活習慣の乱れによる尿酸値の上昇に注意する必要があると考えられます。更年期以前でも、血清尿酸値の高値と糖尿病との関連性が否定できないことから、同様に注意する必要があると考えられます」としている。 国立循環器病研究センター健診部Serum uric acid levels and the risk of diabetes mellitus in premenopausal and postmenopausal women: the Suita study (Menopause 2022年8月24日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。