肝臓の検査値を見れば適正なアルコール摂取の指導が可能に 特定保健指導で活用 吹田研究

γ-GTP・ALT・ASTの値は糖尿病罹患の目安になる

2型糖尿病を放置すると、網膜症・腎症・神経障害などの合併症を引き起こして、心筋梗塞や脳卒中などの循環器疾患や認知症、一部のがんの発症リスクを高める。そのため、特定健診・特定保健指導での糖尿病罹患を予防するための取り組みは重要となる。 一方、吹田研究は、国立循環器病研究センターが1989年より実施しているコホート研究で、性年代階層別に無作為に抽出した大阪府吹田市民を対象としている。全国民の90%は都市部に在住していることを考えると、その研究結果は国民の現状により近い傾向があると考えられる。 今回の調査では、同研究の参加者である30~79歳の都市部一般住民のうち、ベースライン調査時に循環器疾患と糖尿病の既往者を除外した5,972人(男性2,735人、女性3,237人)を対象に、糖尿病の新規発症を13年間追跡して調査した。期間中に597人の糖尿病発症を認めた。 肝臓酵素のγ-GTP(γ-グルタミルトランスフェラーゼ)、ALT(アラニンアミノ基転移酵素)、AST(アスパラギン酸アミノ基転移酵素)の低値群と比べて、高値群の糖尿病罹患の調整ハザード比(95%信頼区間)は、それぞれ、γ-GTP 1.98(1.44-2.72)、ALT 2.02(1.48-2.74)、AST 1.47(1.12-1.95)となった。 肝臓酵素のγ-GTP、ALT、ASTの測定は、糖尿病予防のために意義が大きいことが示された。 研究は、国立循環器病研究センター健診部の小久保喜弘特任部長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Acta Diabetologica」に掲載された。(ハザード比、95%信頼区間)

適正飲酒者の糖尿病罹患リスクは低い

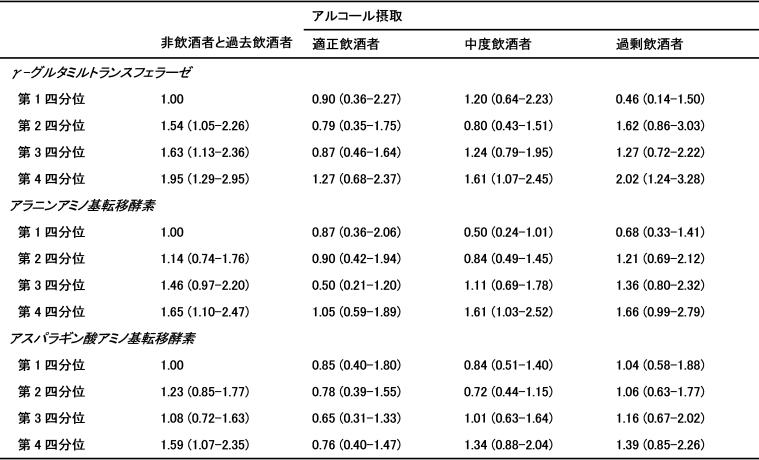

研究グループは今回、非飲酒者・過去飲酒者と比べ、現在飲酒者の糖尿病罹患の相対危険度も解析した。その結果、適正飲酒者は糖尿病罹患リスクが低いことが示された。 糖尿病罹患の調整ハザード比(95%信頼区間)は、適正飲酒者(アルコール摂取量1日あたり男性23.0g以下、女性11.5g以下)で0.61(0.43-0.86)、中度飲酒者(男性23.0~45.9g、女性11.5~22.9g)で0.80(0.63-1.03)、過剰飲酒者(男性46.0g以上、女性23.0g以上)で0.97(0.68-1.39)になった。 また、「非飲酒者と過去飲酒者の肝臓酵素の低値群」と比べて、「非飲酒者と過去飲酒者の肝臓酵素の高値群」「中度飲酒者の肝臓酵素の高値群」「過剰飲酒者の肝臓酵素の高値群」の糖尿病罹患リスクは高かったが、「適正飲酒者の肝臓酵素の高値群」は有意な上昇が認められなかった。保健指導では肝臓酵素の測定値が適正なアルコール摂取の指導の根拠に

現在、日本の特定健診・特定保健指導で、飲酒習慣調査(生活習慣調査)と肝臓酵素の測定が実施されている。 適量なアルコール摂取はインスリンの感受性を高めて、インスリン抵抗性を弱めることが報告されている。しかし、アルコールの過剰摂取は、肝臓に蓄積した脂肪への影響、膵臓からのインスリン分泌を抑える影響から、糖尿病罹患リスクが上昇すると考えられる。また、飲み過ぎにともなう食べ過ぎも、血糖値を上げる原因になる。 肝臓酵素と糖尿病罹患リスクとの関連はすでに多く報告されており、その関連は飲酒量により違う可能性が「The Kansai Healthcare Study」で報告されている。 しかし同Studyは、追跡時間が4年で、研究対象者は男性のみであり、その研究結果の妥当性を検証する必要があった。今回の研究は、飲酒習慣と肝臓酵素と糖尿病の新規罹患を13年間追跡し、それらの関連を都市部の一般住民で明らかにしたことに意義がある。 「肝臓酵素のγ-GTP・ALT・ASTの測定は、糖尿病を予防するために意義があることを示しました。さらに、適量のアルコール摂取者では糖尿病罹患リスクが低いことから、過剰飲酒の人に適量のアルコール摂取を指導するためのエビデンスを示すことが可能になります」と、研究グループでは述べている。 「これらから、特定健診・特定保健指導の現場で、肝臓酵素の測定値から保健指導する時には、アルコール摂取量も参考にする必要性が示唆されます」としている。 国立循環器病研究センター健診部Liver enzymes, alcohol consumption and the risk of diabetes: the Suita study (Acta Diabetologica 2022年8月16日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。