【子宮頸がん】HPVワクチンのキャッチアップ接種は必要としている女性に届く? 9年近くにわたった積極的勧奨の差し控え

HPVワクチンの接種 9年近くにわたる積極的勧奨の差し控え

子宮頸がんの主な原因は、ヒトパピローマウイルス(HPV)16、18型を含むハイリスク型HPV感染であり、感染を防ぐためには、HPVワクチンが有効であることは明らかだ。 世界では、年間約60万人が子宮頸がんに罹患し、約34万人が死亡している。多くの国でHPVワクチンの導入は進んでおり、オーストラリアでは2028年に子宮頸がんの年齢調整罹患率が排除のレベルに達すると予測されている。 日本では、年間約1万人が子宮頸がんに罹患し、約3,000人が死亡している。他の先進国では子宮頸がんのトレンドは減少傾向にあるが、日本で子宮頸がんは近年増加していることが問題視されている。 さらに、子宮頸がんを発症しやすい年齢の若年層への移行と、晩産化による第1子出産平均年齢の上昇があわさり、第1子出産前に子宮頸がんを発症する女性が増加している。一刻も早い子宮頸がん対策が必要とされている。 しかしHPVワクチンは、2010年度から中1~高1を対象とした公費助成が開始され、2013年4月から小6~高1を対象とした定期接種が開始されたものの、接種後に生じたとされる多様な症状への懸念から、同年6月以降、厚生労働省による積極的勧奨が差し控えられた。 その結果、定期接種は継続されたものの、事実上停止状態となり、2000年度生まれの接種率は約14%、2001年度生まれ以降は1%程度に低迷した。 2020年10月に厚生労働省は全自治体に対し、HPVワクチンの案内を対象者および保護者へ個別送付するよう通知を発出したが、接種率はあまり回復せず、10~15%にとどまった。 その後、積極的勧奨の差し控えは2021年11月に終了され、厚生労働省は全自治体に2022年4月から積極的勧奨を実施するよう通知を発出した。さらに、積極的勧奨の差し控えの期間中に定期接種対象となった1997~2005年度生まれに対して、2022年4月~2025年3月の間キャッチアップ接種を実施すると決定した。 さらに、2006~2007年度生まれの女性も、定期接種対象の上限年齢に達した後に、順次キャッチアップ接種対象に組み入れるとした。 関連情報定期接種・キャッチアップ接種の接種率を高め、子宮頸がん検診の受診も勧奨する必要が

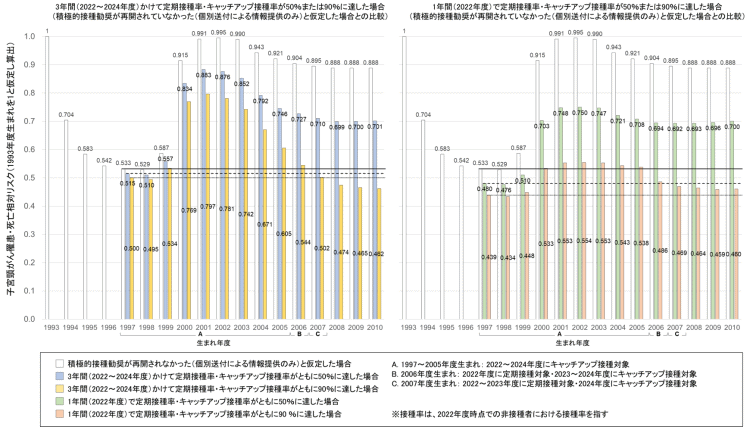

子宮頸がんを予防するためのHPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、接種率の減少が進行している。大阪大学は、接種の機会を逃した女性の、子宮頸がんのリスク上昇を低減するために、必要とされる定期接種率・キャッチアップ接種率について検証した。 研究グループは、公費によるHPVワクチン接種が開始される前の世代である1993年度生まれの女性を対象に、この年代の女性の生涯の子宮頸がん罹患・死亡リスクを1としたときの、1994年度生まれ以降の女性の相対リスクを推計した。 キャッチアップ接種率について、いくつかのシナリオを設定して、積極的勧奨の差し控えによる接種率減少が生んだ子宮頸がんリスクの上昇を、どの程度低減できるかをシミュレーションにより予測した。 その結果、接種率が同じ場合でも、3年間(2022~2024年度)で必要な接種率に達した場合よりも、初年度1年間(2022年度)でその接種率に達した方が、リスク低減の効果が大きく、2022年度の1年間で50%に達した場合には、3年かけて90%を達成した場合と同程度のリスク低減効果が見込まれることが明らかになった。 さらに、1年間(2022年度)で90%を達成した場合は、接種率がもっとも高い1997年度生まれのリスクまで低減できることも明らかになった。 ただし、90%という、積極的勧奨の差し控え前の接種率よりも高い接種率を、3年かけて達成したとしても、積極的勧奨の差し控えによる接種率減少が生んだリスク上昇を、1997年度生まれの女性のリスクまで低減することはできないという。 研究は、大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学教室の八木麻未特任助教、上田豊講師らの研究グループによるもの。研究成果は、学術誌「Vaccines(Basel)」に掲載された。 「今回の研究により、早期に接種率を上げる必要性が示されました。定期接種・キャッチアップ接種の高い接種率の達成とともに、メディアへの正確な情報提供、子宮頸がん検診の受診勧奨の強化を可及的速やかに行うことが必要です」と、研究者は述べている。

キャッチアップ接種率を1年で90%を達成すれば、子宮頸がんのリスク上昇を低減できる

研究グループはこれまでに、日本での生まれ年度ごとのワクチン接種率を算出し、2000年度以降生まれのHPVワクチン接種率が激減しており、個別送付による情報提供による接種率の上昇効果は限定的であることを報告している。 また、HPVワクチンの積極的勧奨中止による弊害として、これまでに、接種を見送った女子の将来の子宮頸がん罹患・死亡の増加数を推計している。 その結果、2020年度まで積極的勧奨差し控えが再開されなかったことにより、導入前世代である1993年度生まれの罹患・死亡リスクと比較した場合、キャッチアップ接種や検診受診率の上昇がなければ、2000~2004年度生まれでは、合計2万2,081人の超過罹患、5,490人の超過死亡が発生すると予測した。 今回、本研究グループでは、公費助成対象外の生まれ年度である1993年度生まれの女性の生涯の子宮頸がん罹患・死亡相対リスクを1とし、積極的な接種勧奨再開後の定期接種率およびキャッチアップ接種率を仮定して1994年度以降の相対リスクを推計した。 その結果、キャッチアップ接種率を1年で90%を達成すれば、積極的勧奨の差し控えによる接種率減少より生じたリスク上昇をほぼ低減できることが明らかになった。接種に前向きでない対象女性へ積極的な情報提供と接種勧奨を

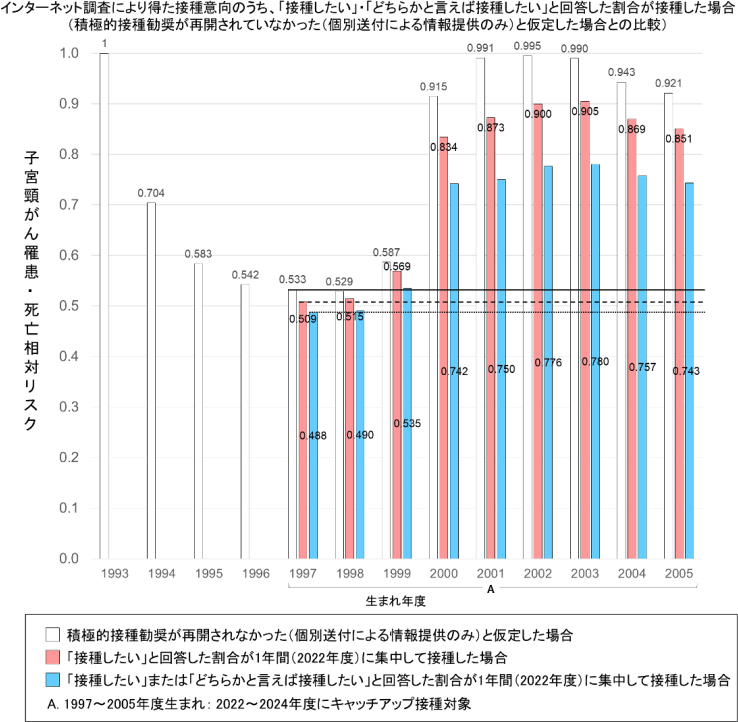

しかし、公費助成時にも達成できなかった接種率を、1年間(2022年度)で達成できるだろうか? 研究グループは、インターネット調査を実施し、1年間(2022年度)にキャッチアップ接種対象である1997~2004年度生まれの接種意向を調査した。 その結果、「接種したい」と回答した割合は10~25%程度、「どちらかと言えば接種したい」と回答した割合は20~25%程度で、90%もの女性が1年間に接種するのは非現実的であることが示された。 そこで、ネット調査で把握した接種意向が現実に反映された場合のリスクを予測するために、「接種したい」・「どちらかと言えば接種したい」と回答した割合が、1年間(2022年度)に集中して接種した場合の子宮頸がん罹患・死亡相対リスクを算出し、積極的勧奨が再開されていなかった(個別送付による情報提供のみ)と仮定した場合と比較した。 「接種したい」と回答した割合では、1997、1998年度生まれのリスクはそれぞれ0.509、0.515と1997年度生まれのリスク0.533よりも低くなったが、1999年度生まれは0.569と積極的勧奨が再開されていなかった(個別送付による情報提供のみ)と仮定した場合の1997年度よりも、低くならなかった。また、2000~2005年度生まれは0.884~0.851と大幅に高いままだった。 また、「接種したい」・「どちらかと言えば接種したい」と回答した割合が接種した場合では、1997、1998、1999年度生まれは0.488、0.515、0.535と1997年度生まれとほぼ同じかそれ以下となった。2000~2005年度生まれのリスクは0.742~0.743と低下はしたが、接種率が高い生まれ年度よりも大幅に高いままだった。 「定期接種およびキャッチアップ接種について、接種に前向きでない対象者へ積極的に情報提供などの接種勧奨を実施し接種率を上昇させることが、積極的勧奨の差し控えによる接種率減少によるリスク上昇を低減するためには非常に重要であることが示唆されました」と、研究グループでは述べている。

Can Catch-Up Vaccinations Fill the Void Left by Suspension of the Governmental Recommendation of HPV Vaccine in Japan? (Vaccines(Basel) 2022年9月2日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。