病気や障がいを抱えながら働く人が増加 「治療と仕事の両立」は社会が取り組むべき重要課題に

日本では病気や障がいを抱えながら働く人が増加

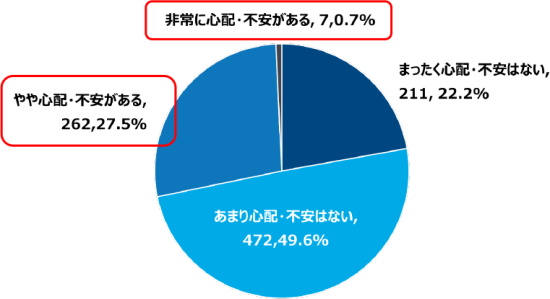

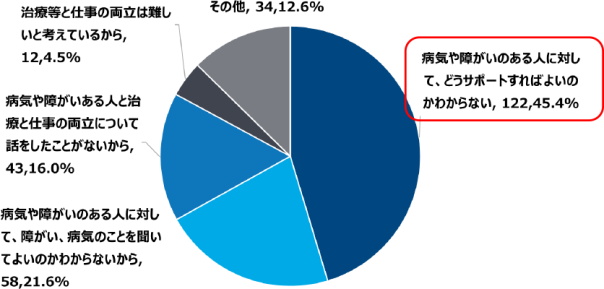

日本では、少子高齢化の進展にともない、労働人口が減少するなか、今後は高齢の労働者も増え、病気を抱えながら働く人も増加すると推測されている。 また、病気を抱える労働者の9割以上が就労継続を希望している実態からも、今後「治療と仕事の両立」は、企業が取り組むべき課題のひとつになっている。 この日本が直面する社会課題に対し、製薬企業のヤンセンファーマは、治療と仕事の両立をはかりながら働いている患者の抱える課題解決に寄与することを目指したプロジェクトを展開している。 プロジェクト発足に先立ち、同社は昨年8月~9月に、「治療と仕事の両立」に関する調査を実施した。 その結果、疾患や障がいをもつ当事者の約3割は、「体調や治療による仕事への影響」などについて、上司らの理解を得ることが難しいと感じていることが分かった。 うち約3割は、急に体調を崩す可能性があったり、定期的な通院が必要なため、業務時間や業務量の調整が必要になるなど、体調や治療が仕事にどれくらい影響するかを理解してもらうのが難しいと感じている。 その一方で、周囲にいる人も、サポートの仕方が分からないなどの理由で、3人に1人が病気や障がいのある人と一緒に働くことを心配し、不安に感じていることも明らかになった。 そうしたなかで、病気や障がいをもつ人の6割が上司にその事実を伝えていると回答するなど、治療と仕事を両立させるうえでの上司が果たす役割の重要性が浮き彫りになった。

出典:ヤンセンファーマ、2022年

病気や障がいのある人とともに働きやすくするために何が必要?

「治療と仕事の両立」に関する調査の主な結果は次の通り――。 ■ 63%が自分の病気や障がいについて上司に伝えた「(本人から)注意すべきこと(言ってほしくない・されると困ることなど)の具体的内容の共有」(85%)

「(会社から)望ましい配慮や支援の具体的内容の共有」(76%)

「(本人から)どのような時に体調が悪化するのか、具体的事例の共有」(71%)

「治療と仕事の両立を支援する社内のカルチャー醸成」(53%)

「利用できる制度の周知」(50%)

「上司や同僚などとの効果的なコミュニケーションの取り方」(44%)

自分らしく働くことができる社会の実現を目指すプロジェクトを発足

調査は、ヤンセンファーマがジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループの社員を対象に実施したもの。 同社は昨年10月に、治療と仕事の両立をはかりながら、自分らしく働くことができる社会の実現を目指すプロジェクト「対話でつくろう サステナブル・ワークスタイリング」を発足した。 今回のような調査結果から同社は、上司部下間のコミュニケーションに課題解決のヒントがあると考え、シミュレーションを用いたトレーニングを開発した。 同プロジェクトでは、上司と部下の模擬対話を通して、上司が治療と仕事の両立支援で果たす役割と対話のあり方を学びながら、治療と仕事の両立を実現する職場環境の構築を目指すとしている。 「『サステナブル・ワークスタイリング』の取り組みが、働き続けたいと願う多くの患者さんにとって、治療と仕事が両立できる環境の整備につながること、そして、私たちが暮らす日本社会が直面する課題に対するひとつのソリューションとなることを期待しています」と、同社では述べている。 同プロジェクトでは今後、治療と仕事の両立をはかることのできる社会の実現を目指し、その取り組みを社外にも広げていく予定としている。 "治療と仕事の両立支援"のための新プロジェクト発足 「対話でつくろう サステナブル・ワークスタイリング」 (ヤンセンファーマ 2022年10月3日)本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。