【がん予防の経済効果】 がんのリスク要因を減らして1兆円超の経済的負担を軽減 生活スタイルや環境の改善が重要

がんによる直接医療費や労働損失を削減するために

日本でもがん患者は増加傾向にあり、がんは1981年以来、死因の第1位となっている。その罹患者数は2019年で100万人(男性 57万人、女性 43万人)、死亡者数は2021年で38万人(男性 22万人、女性 16万人)に上る。 がんの要因とされる生活スタイルや環境要因に対して、適切な対策や予防を行うことで、新たながん患者を抑制し、がんが関連する直接医療費や労働損失を回避することが可能になると考えられている。 がんは、直接的な医療費に加え、治療にともなう一時的な就業中断による労働力からの離脱など、社会に重大な経済的負担を引き起こしている。がんのリスク要因を減らすことで、がんに関連する直接医療費や労働損失を回避することができるようになる。 そこで国立がん研究センターと国立国際医療研究センターの研究グループは、これら予防可能ながんによる経済的負担を推計することで、がん予防による経済効果がどの程度になるかを算出した。 日本でも、生活スタイルや環境要因など、リスク要因を減らすことで予防が可能ながんを示すPAFが、2022年に報告されている。 PAF(人口寄与割合)は、特定のリスク要因の影響がなくなった場合に、その病気の発生や病気による死亡がどれだけ減らせるかをあらわした指標。 研究グループは今回、日本のがん罹患とがん死亡のデータ、リスク要因の保有率、がんの相対危険度をもとに算出したPAFを使用した。生活スタイルや環境要因に起因するがんの経済的負担は1兆円超

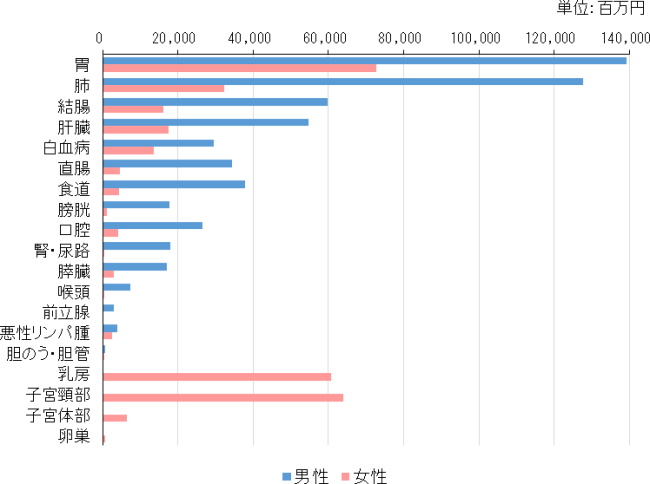

その結果、がんによる総経済的負担は2兆8,597億円に上り、男性は1兆4,946億円、女性は1兆3,651億円で、男女で差がないことが分かった。 労働損失がもっとも大きいがんは、男性が肺がんで921億円、女性が乳がんで2,326億円だった。 さらに、生活スタイルや環境要因に起因するがんの経済的負担は、男性で6,738億円、女性で3,502億円、計1兆240億円に上った。 そのうち、予防可能ながんの経済的負担は、男女ともに胃がんがもっとも多く(男性 1,393億円、女性 728億円)、次いで男性は肺がん(1,276億円)、女性は子宮頸がん(640億円)が多いことが分かった がんの予防可能な5つのリスク要因として、▼能動喫煙、▼飲酒、▼感染症、▼過体重・肥満、▼運動不足がある。 この5つのリスク要因のうち、「感染症」による経済的負担がもっとも多く4,788億円。がん種別にみると、ヘリコバクター・ピロリ菌による胃がんが2,110億円、ヒトパピローマウイルスによる子宮頸がんが640億円と推計された。 また、「能動喫煙」による経済的負担は、全体で4,340億円、うち肺がんがもっとも多く1,386億円。「飲酒」は1,721億円に上ることも分かった。男女ともに胃がんの経済的負担がもっとも多い

次いで男性は肺がん、女性は子宮頸がんが多い

女性では乳がんと子宮頸がんによる労働損失が大きい

なお、2015年に受療したがん患者のべ数は、男性が210万7,331人、女性が193万8,609人、計404万5,940人で、がんの部位別にみると、上位は男性が前立腺がん(55万1,195人)、胃がん(31万6,112人)、結腸がん(23万125人)、女性が乳がん(65万9,970人)、結腸がん(19万7,745人)、胃がん(15万4,807人)となっている。 がんによる経済的負担に男女間で大きな差はないことが示された。理由として、女性のがんのなかでもっとも一般的な乳がんは、働き盛りの世代での罹患が多いため、直接医療費だけでなく、労働損失が大きな影響をもたらしていることが考えられる。子宮頸がんも同様に、若年女性が罹患する疾患のため、労働損失が多い結果が示された。 リスク要因別では、感染に起因するがんの経済的負担がもっとも多く、とくに胃がん(ヘリコバクター・ピロリ菌感染)や子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染)は、適切な対策が講じられた場合、多額の経済的負担を回避できると考えられる。また、能動喫煙による経済損失も大きい。 2022年より積極的接種の勧奨が再開された子宮頸がんワクチン接種のさらなる積極的勧奨を行うこと、肝炎ウイルスに感染している場合の治療やヘリコバクター・ピロリ菌の除菌治療を検討すること、定期的な健診・検診の受診勧奨を行うこと、たばこ対策を強化することなどが、がんによる経済的負担を減らすための有効な手段となる。がんにより失われる命を救い経済的負担を軽減

研究は、国立がん研究センターがん対策研究所予防研究部の井上真奈美部長、国立国際医療研究センター国際医療協力局グローバルヘルス政策研究センターの齋藤英子氏らの研究グループによるもの。研究成果は、「Global Health & Medicine」に掲載された。 「予防可能なリスク要因に対し適切な対策を実施し、予防・管理することは、大切な命を救うことだけでなく、経済的負担の軽減にもつながることが期待されます」と、研究グループでは述べている。 なお、研究グループは今回、Prevalence-based cost-of-illnessアプローチという手法を用いて、直接医療費および間接費用(死亡および罹患による労働損失)を、社会的視点から算出した。 さらに、全国99.9%の病院や診療所の診療報酬情報をカバーする「レセプト情報・特定健診等情報データベース」の集計表を用いて、2015年時点のがん患者数や直接医療費を算出した。 2015年のがん罹患でのPAFの最新のデータを用いて、予防可能なリスク要因である生活習慣や環境要因[喫煙・飲酒・過体重・運動不足・感染・食事・外因性ホルモン使用・母乳育児・大気汚染など]によって引き起こされるがんの直接医療費[診察・医療費、処方・薬剤費など]、死亡や罹患[受療による欠勤や休職]に起因する労働損失を推計し、その経済的負担を評価した。 国立研究開発法人 国立がん研究センター国立研究開発法人 国立国際医療研究センター

Economic burden of cancer attributable to modifiable risk factors in Japan (Global Health & Medicine 2023年5月4日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。