若い世代でも「脂肪肝疾患」が増加 やせていても体脂肪が蓄積 肥満とどう違う?

若い世代でも脂肪肝や関連疾患が多いことが判明

若い世代でも、脂肪肝に関連する疾患をもっている人が多くみられ、体脂肪量が多いことなどが脂肪肝に関連する因子であることが、岐阜大学が年齢の中央値が22歳の男子生徒を対象とした調査で明らかになった。 体格指数(BMI)が25未満で肥満でない若い男性でも、体脂肪量の多い、いわゆる「かくれ肥満」が脂肪肝疾患に関与していることも分かった。 脂肪肝は、肝臓に脂肪が多くたまった状態。脂肪肝には、お酒を飲みすぎている人がなるアルコール性の脂肪肝があるが、お酒をあまり飲んでいないのに肝臓に脂肪がたまってしまう、非アルコール性の脂肪肝である「非アルコール性脂肪性肝疾患」(NAFLD)もある。 お酒の飲み過ぎは、脂肪肝にとどまらず、肝炎や肝硬変になることがよく知られているが、NAFLDは、お酒をあまり飲んでいない人でもかかりやすい。肥満やメタボリックシンドロームと関連が深く、糖尿病・脂質異常症・高血圧をともなうことが多い。「かくれ肥満」が脂肪肝疾患に関与

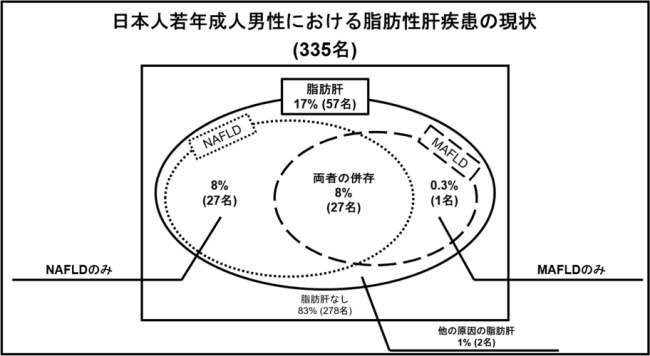

また、「代謝異常関連脂肪性肝疾患」(MAFLD)は、脂肪肝と代謝異常を合わせた新しい捉え方。脂肪肝に加えて、肥満・2型糖尿病・2種類以上の代謝異常のいずれかがあることで診断する。脂肪肝のある人の、肝臓だけでなく体全体の健康への影響を考えたもので、肝硬変・肝がん・心血管疾患のリスクの高い人は効率的にみつけられると期待されている。 研究グループは、年齢が22歳(中央値)の若年男性335人を対象に調査を実施。その結果、17%が脂肪肝と判定され、16%が「非アルコール性脂肪性肝疾患」(NAFLD)、8%が「代謝異常関連脂肪性肝疾患」(MAFLD)をもっていることが明らかになった。 若年世代でもNAFLDやMAFLDが多くみられ、さらには体脂肪量がMAFLDおよびMAFLDと関連する因子であり、また非肥満者(BMI 25未満)でも、体脂肪量はMAFLDおよびNAFLDと関連する因子であり、いわゆる「かくれ肥満」が脂肪肝疾患に関与していることが分かった。 「肥満は、脂肪性肝疾患を規定する重要な因子ですが、肥満ではなくやせている人でも、体脂肪量に加えて骨格筋量や中性脂肪値など、病態を包括的に把握することが必要です」と、研究者は述べている。NAFLD:非アルコール性脂肪性肝疾患 MAFLD:代謝異常関連脂肪性肝疾患

やせている人でも体脂肪の蓄積や骨格筋の減少はリスクを高める

日本でも、肥満人口の増加により脂肪肝疾患にともなう肝硬変、肝発がん、心臓血管病などが問題とされているが、若年世代での実態や体組成との関係はよく分かっていなかった。 そこで研究グループは今回、若い成人男性の体組成と、NAFLDやMAFLDとの関連を明らかにするため、健康診断を受診した男子生徒を対象に、生体電気インピーダンス法による体組成測定(骨格筋量、体脂肪量)を含めた調査をした。 この手法は、生体に微弱な電流を流し電気抵抗を測定し、簡便に体組成を測定するもの。生体電気インピーダンス法を応用し、乗るだけで簡単に体脂肪の目安が分かる家庭用の体脂肪計も普及している。 その結果、年齢中央値が22歳の若年成人男性は、肥満(BMI 25以上)は9%、MAFLDは8%、NAFLDは16%、それぞれ有していた。 体組成とNAFLDおよびMAFLDとの関連について、「年齢」「骨格筋量」「体脂肪量」「握力」を含めた多変量解析を行い、「体脂肪量」がNAFLDおよびMAFLDと独立して関連していることが分かった。 全体では、MAFLDおよびNAFLDを規定する因子として、体重と身長から算出されるBMIは、日常診療での脂肪肝疾患の簡易指標として有用であることも示された。 その一方で、BMIが25未満の肥満ではない若年者では、体脂肪量が脂肪肝疾患と関連していることも分かった。いわゆる「かくれ肥満」の人でも、体脂肪量が多いと脂肪肝疾患のリスクが高いことが示された。 非肥満の参加者では、BMIはMAFLDおよびNAFLDの簡易指標となるが、脂肪蓄積に次いで骨格筋量も脂肪肝疾患の病態に寄与していることが明らかになった。食事や運動などの個人の病態に応じた保健指導が必要

研究は、岐阜大学保健管理センターの山本眞由美教授、三輪貴生氏らの研究グループによるもの。研究成果は、「Hepatology Research」に掲載された。 「日本人若年成人男性でも体脂肪の蓄積が、既存の概念であるNAFLDと新しい概念であるMAFLDの両方を規定する重要な因子であることが明らかになりました。また、非肥満の日本人若年成人男性でも、脂肪の蓄積がMAFLDおよびNAFLDの原因となることが分かりました」と、研究者は述べている。 「非肥満者では体脂肪量に加えて、骨格筋量や血清中性脂肪値など、包括的な病態把握が必要であることが示唆されました」としている。 「今回の研究により、若年成人男性における脂肪性肝疾患の現状が明らかになりました。個人の病態に応じて、食事や運動などの生活スタイルの改善を保健指導することが、予防や治療に寄与すると考えられます」としている。 岐阜大学保健管理センターImpact of body fat accumulation on metabolic dysfunction-associated fatty liver disease and nonalcoholic fatty liver disease in Japanese male young adults (Hepatology Research 2023年5月4日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。