コロナ禍で「神経性やせ症」の子供が増加 「希死念慮」もコロナ前の1.6倍に 子どもの心の実態調査

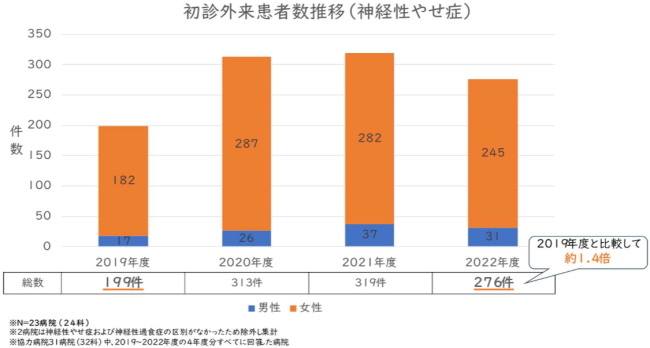

神経性やせ症の子供がコロナ前に比べ1.4倍に増加

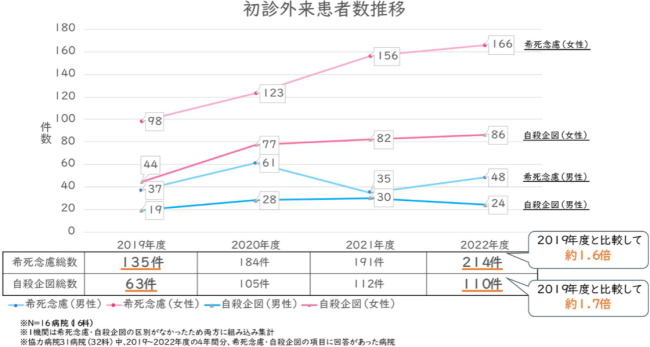

コロナ禍で、食事を食べられなくなる「神経性食欲不振(神経性やせ症)」の子供が増えている。2020年と2021年に増加し、2022年にはやや減少したものの、コロナ前に比べ1.4倍と依然として高い水準になっていることが、国立成育医療研究センターの調査で明らかになった。 「希死念慮(死にたいと強く思っている状態)」についても、初診外来患者数は毎年増加傾向にあり、2022年度は2019年度と比べて1.6倍に増加した。とくに女性の増加が目立つ。 調査は、同センターが全国31病院の協力を得て実施している「子どもの心の診療ネットワーク事業」の一環として行ったもの。 新型コロナの流行による行動制限は緩和されたものの、コロナ禍の長期化がもたらした、子供たちの生活環境の変化(親の就労問題、貧困、DVや虐待など)や、メンタルヘルスへの影響は、すぐには元に戻らないと考えられるとしている。 「周囲の大人が、ゆっくりと時間をとって子供の話に耳を傾け、身体の変化に気づき、子供たちの生活を注視していくことが重要です。家庭・学校・行政・医療機関・福祉機関などが連携して、子供たちのメンタルヘルスの向上に向けたさらなる支援を早急に考える必要があります」と、同センターでは指摘している。

コロナ禍の長期化は子供たちにも大きく影響

「神経性食欲不振(神経性やせ症)」は、摂食障害のひとつで、極端に食事制限をしたり、過剰な食事後に吐き出したり、過剰な運動を行うなどして、正常体重より明らかに低い状態になる疾患。病気が進行すると、日常生活に支障をきたすこともある。 米国精神医学会の精神疾患の診断・統計マニュアル第5版(DSM-5)では、(1) 正常の下限を下回る低体重、(2) 肥満に対する恐怖あるいは体重増加を妨げる行動の持続、(3) 体重や体型に対する自己評価が不相応な影響を受け、低体重の深刻さを認識できない――といった特徴が挙げられている。 新型コロナの流行と長期化は、子供たちに対しても大きく影響し、生活を大きく変化させ、心にもさまざまな影響を及ぼした。コロナ禍で、希死念慮や自殺企図が増加したことも分かっている。 そこで国立成育医療研究センターは、同センターが拠点病院として実施している「子供の心の診療ネットワーク事業」で、コロナ禍の子供の心の実態を把握するため、2023年4月~6月末に調査を実施した。 同事業のオブザーバー協力機関の全国31病院(32診療科)にアンケートを送付し、20歳未満の患者について回答を得た。アンケートの内容は、神経性やせ症や希死念慮などの初診外来患者数や新規入院患者数、神経性やせ症の病床充足率などだった。深刻な状況になる前に医療機関の受診につなげることが大切

その結果、「神経性やせ症」について、2020年度と2021年度に増加していた初診外来患者数は、2022年度にはやや減少したものの、新型コロナの流行前に比べ1.4倍と依然として高い水準でみられることが分かった。 神経性やせ症の患者のための病床数は、引き続き不足しており、女性の神経性やせ症の病床充足率は、100%以上の病院が多く、なかには250%を超える病院もあるという。 治療できる医療機関が限られることもあり、特定の病院に入院患者が集中していると推測される。 「家庭や教育機関では、子供の食欲や体重の減少に気を配り、深刻な状況になる前に医療機関の受診につなげることが必要です」と、同センターでは呼びかけている。子供もコロナ禍による高ストレス状態が続いている

「希死念慮(死にたいと強く思っている状態)」についても、初診外来患者数は毎年増加傾向にあり、2022年度は2019年度と比べて1.6倍に増加していた。とくに女性の増加が顕著となっている。 新入院患者数も、2021年度にいったん減少に転じたが、2022年度はふたたび増加し、2019年に比べて1.9倍になった。 また、「自殺企図(死ぬつもりで、実際に自殺を図ること)」についても、2019度と2022年度を比べると、初診外来患者数、新規入院患者数ともに1.7倍と増加していた。 国立成育医療研究センターが行った別の調査「新型コロナウイルス感染症による親子の生活と健康への影響に関する実態調査報告書3」でも、中等度以上の抑うつ症状がある子供は、2022年度には13%となっており、コロナ禍での高ストレス状態が続いていると考えられる。 「多くの子供他たちが潜在的に何らかリスクを抱えていると考えられ、子供たちへのメンタルヘルスに関する対策と支援が早急に必要」としている。

神経性やせ症は医療機関での受診が遅れがち 子供の悩みや気持ちに寄り添うことが大切

調査結果について、研究グループは次のようにコメントしている。 神経性やせ症については、「コロナ禍の長期化で、神経性やせ症の患者数が高止まりしている状況で、入院病床数を確保することが必要です。また、子供の摂食障害を診察できる医療機関の拡充も求められています」としている。 「神経性やせ症は、本人が病気を否認して医療機関での受診が遅れがちです。子供の食欲や体重の減少に、家族や教育機関が気を配り、深刻な状態になる前に、小児科や内科などのかかりつけ医を受診することが必要です」と、注意を呼びかけている。 また、希死念慮・自殺企図については、「子供は体も心も成長段階であり、大人と同じ体格になっていたとしても、心は未発達であるとされています。子供たちは自分の心の状態や問題について把握し、言語化することが難しいため、周囲にいる大人(家族や教育機関など)や友達が、日々の様子(食欲不振、不眠、集中力の低下、感情の起伏の変化、やる気の低下、成績の低下など)の変化から、声かけや状況を聞く、悩みや気持ちに寄り添うことが大切です」としている。 「身近な人から"死にたい"と言われたときには、驚いたり、慌てて止めようとしたり、命の尊さを説いたりするのではなく、まずはゆっくりと時間をとって、その子供の話に耳を傾けることが大切です。子供をサポートする専門家にも仲間になってもらいたいと伝え、相談機関、医療機関などへつなげていくことが必要です」。 さらに、「自殺者が増えていることから、ハイリスクの子供たちへのアプローチも重要ですが、その背景には希死念慮や自殺企図を抱く子供たちの増加があり、精神保健的なポピュレーションアプローチを忘れてはならないと考えています」としている。 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター新型コロナウイルス感染症流行による親子の生活と健康への影響に関する実態調査報告書 (2020年-2022年) (国立成育医療研究センター 2023年4月25日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。