「ヘルスリテラシー」に関する国際調査で日本は最下位 健康診断やがん検診の受診控えが課題に

自分の健康に主体的に向き合うためヘルスリテラシーを高めることが必要

ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル カンパニーは、「My Health, Myself-私の健康のために、私ができること。」プロジェクトを実施している。 同プロジェクトでは、より多くの人がヘルスリテラシーを身につけ、主体的に医療・健康に関われるようサポートすることを目指すとしている。 ヘルスリテラシーを「健康情報を入手し、理解し、評価し、活用するための知識、意欲、能力であり、それによって、日常生活におけるヘルスケア、疾病予防、ヘルスプロモーションについて判断したり意思決定をしたりして、生涯を通じて生活の質を維持・向上させることができるもの」と定義。 このほど同プロジェクトの初の調査である「人生100年時代 × デジタル社会の総合的なヘルスリテラシー国際調査」の結果が発表された。 調査では、日本・米国・英国・オーストラリア・中国・フィンランドの6ヵ国の20~60代の成人3,000人を対象に、国際比較分析を実施した。日本人のヘルスリテラシーは6ヵ国で最低

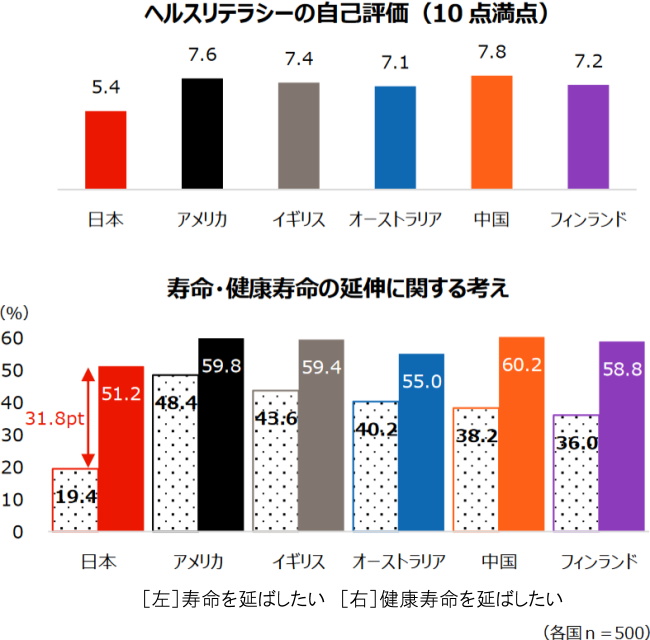

その結果、日本の生活者のヘルスリテラシー自己評価は、6ヵ国中もっとも低い5.4点だった。また、医療・健康に関する「情報の収集・判断」「行動」「デジタル活用」「コミュニケーション」の全般で、他国より低い傾向が示された。 また、各国とも「健康寿命を延ばしたい」という人は半数を超えおり、日本も51.2%に上るが、日本では「寿命を延ばしたい」という人が19.4%と少なく、差が大きいことも分かった。

身近なデジタルツールを健康管理に取り入れることを提案

調査の監修者である京都大学大学院医学研究科健康情報学の中山建夫教授は、これからの時代における「主体的に健康や医療を選択していくためのカギ」として、次のことを述べている。デジタルツールを日常の健康管理に活用している人は日本が6ヵ国中もっとも少ない結果でしたが、使っている人は利便性を感じており、また医療におけるデジタル活用を望ましいとする方も約4割いらっしゃいました。

ツールも使いながらご自身の"健康の現在地"を把握して、必要な際に適切に医療機関を受診することが大切です。

「ヘルスリテラシー」というと、少し難しく聞こえるかもしれません。健康・医療情報を理解して活用する力はもちろん大事ですが、「自分が大切にしていること」を理解し、理想とする人生のために必要な行動を中長期的に考える力も大切なポイントです。

(中略)

デジタルツールを健康管理に活用している人も6ヵ国中もっとも少ない結果でしたが、活用している人はその利便性においてメリットを感じているようです。医療におけるデジタル活用を望ましいとする声は日本でも4割ほどでした。

「自身の生活や人生における健康の現在地を知る」という観点で、健康診断やがん検診の受診に加えて、まずは身近なデジタルツールを日常の健康管理に取り入れてみることも良いと思います。また、他国ではデジタルツールを「受診時の自身の症状の伝達」に生かす、という回答が日本と比較して多く見られ、医師とのコミュニケーションにも活用している点で、総合的なリテラシーの高さにつながっている様子がうかがえます。

また、「予防行動促進による国の医療費の最適化につながる」という思考を持っている方も日本より多くいました。日常のその先における有用性もデジタルツールには期待できます。

日本は、医療の進歩、国民皆保険など優れた医療環境も手伝い、長寿国となっていると言えます。しかし、先進国の中で⾼齢化がもっとも進んでおり、平均寿命と健康寿命の乖離や、医療・介護費用の増⼤など多くの課題を抱えています。

コロナ禍では医療機関の受診控えが社会課題となり、コロナ禍を経た今、日本でも医療DXが推進され、変化は訪れています。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。