「独りでいることを好む人」も孤独はメンタルヘルスに悪影響 「社会的孤立」の原因は人付き合いの煩わしさ?

独り好き志向の高い人は精神的な健康度が低い傾向

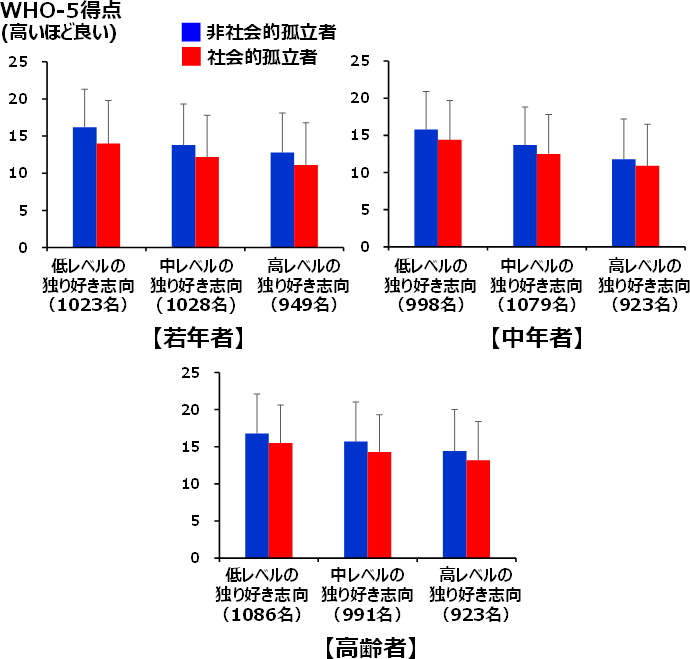

独りでいることを好む人(独り好き志向の高い人)は、どの世代でも精神的な健康度が低い傾向がみられ、独りでいることが好きであっても、社会的孤立による精神的健康への悪影響は弱まらないことが、東京都健康長寿医療センター研究所の調査で明らかになった。 これまでの研究で、「社会的孤立状態」が精神的な健康度に悪影響を及ぼすことが分かっている。しかし、この影響が他者との関わり合いに関する嗜好性(他者と交流を好むか否か)の違いにより、どのように変化するかはよく分かっていなかった。 そこで研究グループは、関東に在住の9,000人(若年者[20~39歳]3,000人、中年者[40~59歳]3,000人、高齢者[60~79歳]3,000人)を対象に、インターネット調査を行い、「独り好き志向性」「社会的孤立」「精神的な健康状態」の関連を調査した。独り好き志向の高い人や社会的に孤立している人ほど精神的健康度は低い

その結果、全世代を通じて以下のことが明らかになった――。- 独り好き志向性が高い人、もしくは社会的孤立者ほど、精神的健康度は低い。

- 独り好き志向性には、社会的孤立者の精神的健康の悪化を緩和する作用はない。

- 独り好き志向性が高いことと、精神的健康度が低いことの関連は、「人付きあいの煩わしさ」によって部分的に説明(媒介)される。

人付き合いの煩わしさが社会的孤立の原因?

「本研究から、"独りでいるのが好き"という人は、社会的に孤立していると、精神的に健康でいられるとは、無条件には言えないことが示されました」と、研究者は述べている。 「独り好きの傾向が強いと、精神的健康度は低い傾向にあることが分かりました。これは、独りが好きであることは、人付き合いの煩わしさから生じている可能性が高いことを示唆しています」。 「心の健康の面からみると、"独りが好き"として、対人問題の煩わしさを正当化しても、あまり良い影響は得られない可能性があります」としている。孤独を好むというパラドックス 社会的孤立の心理的影響を調査

研究は、東京都健康長寿医療センター研究所の桜井良太研究員の研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Affective Disorders」に掲載された。 研究グループは今回の研究で、「社会的孤立」を他者との接触頻度にもとづく客観的な状態から定義し、主観的な状態である孤独感あるいは孤立感とは区別した。 独り好き志向性は、Preference for Solitude Scaleという質問票で調査し、社会的孤立は、同居家族以外との対面および非対面のコミュニケーション頻度が両者を合わせても週1回未満である場合に判定し、精神的な健康状態(ウェルビーイング、悩み・抑うつ傾向、主観的孤独感)との関連を調査した。 さらに、「他者との付き合いの煩わしさ」の程度も調査し、独り好き志向性と精神的健康の状態とのあいだに果たす役割を検討した。 なお、「本研究は一時点の関連性を調べた調査であり、因果関係を示す結果ではないため、解釈には注意が必要です」としている。 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所Preference for solitude paradox: The psychological influence of social isolation despite preference (Journal of Affective Disorders 2024年8月12日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。