「トイレが近い」の原因は塩分のとり過ぎかも 思い当たれば減塩を

国内で40歳以上の人を対象とした調査から、排尿の回数が1日に8回以上で尿意切迫感が週1回以上あるという過活動膀胱症状のある人が1,000万人以上いると推定されている。そのうち3~4割の人が睡眠に影響があるとされていて、夜間のトイレに悩んでいる人は少なくない。

一般に加齢とともに頻尿の原因が多くなることが知られており、それは仕方ないことと受け止められる傾向がある。しかし中には頻尿の背後に何かしらの病気(例えば泌尿器や腎臓の病気や糖尿病の高血糖状態)が隠れていたり、生活習慣に問題があってそれを改善すれば頻尿もなくなるケースも少なくない。

今回の研究発表は、後者の生活習慣にかかわる原因の一つで、塩分をとり過ぎることが夜間頻尿の独立した危険因子であるという結論。第22回日本排尿機能学会(9月9~11日・札幌)で、長崎大学病院泌尿器科の松尾朋博氏が発表した。

研究の対象は、長崎大学病院とその関連施設の患者のうち研究の同意の得られた728名(排尿症状のある患者や重度合併症のある患者は除外)。主な背景は、男性229例、平均年齢62.6歳、高血圧49.3%、糖尿病8.1%、腎機能障害37.0%など。

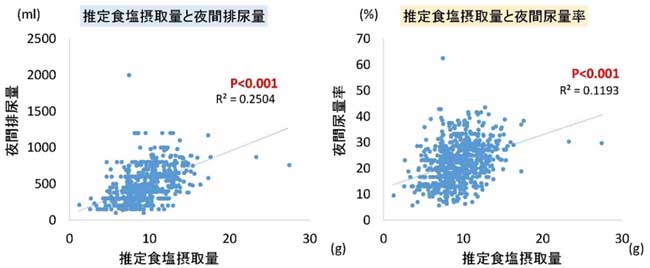

随時尿のナトリウム排泄量をクレアチニンで補正し、塩分摂取量を推計。その中央値9.21gを基準とし、塩分高摂取群(平均摂取量11.4g)と低摂取群(7.3g)に二分し、患者記載による排尿日誌の排尿回数・排尿量と比較検討した。

すると、排尿回数・排尿量ともに昼間・夜間とも、塩分高摂取群が多かった。またCLSS※という症状のスコアが有意に高かったことから、排尿頻度に伴ってQOL(生活の質)が低下していることが示唆された。

※CLSS:主要下部尿路症状スコア(Core Lower Urinary Tract Symptom Score)。下部尿路症状の包括的な評価に用いられるわが国で開発された質問表で、排尿のトラブルの深刻さを客観的に評価できる。

次に、塩分摂取量の多寡による影響を昼間と夜間に別けて検討すると、夜間において塩分摂取量と排尿回数・排尿量の有意な相関が認められた(図1)。

多変量解析により夜間頻尿と関連する因子を調べると、年齢や腎機能障害、高血圧とともに、塩分摂取量が有意な因子として抽出された(表1)。

| 単変量解析 | 多変量解析 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| オッズ比 | 95%CI | P値 | オッズ比 | 95%CI | P値 | |

| 食塩摂取量 | 3.52 | 2.58-4.80 | <0.001 | 3.05 | 2.08-4.52 | <0.001 |

| 年 齢 | 1.03 | 1.02-1.04 | <0.001 | 0.99 | 0.97-1.00 | 0.104 |

| 性 別 | 1.96 | 1.41-2.73 | <0.001 | 1.66 | 1.10-2.52 | 0.015 |

| BMI* | 1.05 | 1.01-1.09 | 0.010 | 1.03 | 0.99-1.08 | 0.100 |

| 腎機能障害 | 2.39 | 1.74-3.31 | <0.001 | 2.66 | 1.73-4.13 | <0.001 |

| 高血圧 | 11.3 | 7.93-16.2 | <0.001 | 9.79 | 6.53-14.9 | <0.001 |

| 糖尿病 | 1.36 | 0.79-2.40 | 0.272 | — | — | — |

| 高脂血症 | 0.97 | 0.66-1.45 | 0.895 | — | — | — |

塩分のとり過ぎが過除な水分摂取につながり、それが頻尿を招いた可能性がある。その他、高塩分の食事摂取そのものが交感神経バランスの乱れを介して頻尿を起すメカニズムが推察されている。

塩分過多は高血圧の原因で、高血圧はメタボリックシンロームの重要な因子の一つだが、一方でメタボリックシンドロームは頻尿の原因の一つと考えられている。また、高塩分食は高血圧を介さない経路でも血管に悪影響を及ぼすという研究報告が増えている。今回の報告では比較的コントロール良好な患者が多かったため、糖尿病と夜間頻尿との関連は見出せなかったとのこと(表1)。しかしながら発症初期あるいはコントロール良好な糖尿病患者であっても、全身性の微小な血管障害は少なからず存在しており、全身合併症の進行抑制および予防面においても、適度な塩分制限は必須であると考えられている。

塩分をとり過ぎる生活は、さまざまなメカニズムで健康を蝕み、QOLを低下させるようだ。夜のトイレが悩みのタネなら、明日から減塩に取り組むことが、意外な解決策になるかもしれない。

なお、松尾氏のこの発表は、同学会において学会賞(臨床部門)を受賞した。

日本排尿機能学会

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】