ニュース

フレイルに運動と食事で対策 「サルコペニア肥満」には心のケアも必要

2016年10月27日

高齢者の身体機能や認知機能が低下して虚弱となった状態を「フレイル」と呼び、要介護予備群として注目されている。

フレイルには「精神的要素」も大きく関わる。筋肉量が低下するサルコペニアと肥満が重なる「サルコペニア肥満」の人は抑うつになりやすいことが判明した。

フレイルには「精神的要素」も大きく関わる。筋肉量が低下するサルコペニアと肥満が重なる「サルコペニア肥満」の人は抑うつになりやすいことが判明した。

フレイルを早期に発見し、食事や運動など適切な対応で再び元気を取り戻し、健康寿命を延ばすことが重要だ。

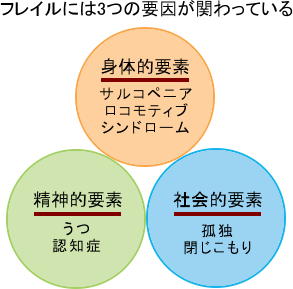

フレイルの要因は3つある

「身体要素」「精神要素」「社会要素」

「フレイル」とは、健常な状態と要介護状態(日常生活でサポートが必要な状態)の中間の状態として、日本老年医学会が2014年に提唱した。多くの高齢者は健常な状態から、筋力が衰える「サルコペニア」という状態を経て、さらに生活機能が全般に衰える「フレイル」となり、要介護状態に至る。

「身体要素」「精神要素」「社会要素」

社会活動に積極的に参加するとフレイルを防げる

東京大学高齢社会総合研究機構と千葉県柏市などは、2012年から「柏スタディ」を、大規模高齢者虚弱予防研究「栄養と体の健康増進調査」として開始した。

「柏スタディ」は14ヵ所の保健センターや近隣センターで実施されており、2,000人以上の高齢者が参加している。加齢による心身機能および社会性の低下に着目し、特にサルコペニア(筋肉減少症)の原因を解明することを目的としている。

サルコペニアの診断基準は、(1)筋肉量の低下―両手足の筋肉量が減少する、(2)筋力の低下―握力が低下する、(3)身体能力の低下―日常の歩行速度が遅くなる、とされている。

それに加えて、精神的にも低下している高齢者はフレイルの状態に陥りやすいことも明らかになっている

約1,800人の高齢者を対象に食事調査を行ったところ、3度の食事を1人でとる「孤食」の人は、1日1回でも誰かと食事する人と比べ、低栄養になったり歩行速度が遅くなったりする割合も高いことが判明した。

社会との関わりが薄れると、日々の活動量や、健康維持への意欲が低下してしまう。社会活動の低下は、体の衰弱の始まりの目安になるという。「閉じこもらない」ことが、フレイルの予防法になる。

柏市は、地域の実情に応じて、保健センター、地域包括支援センター、訪問看護ステーション、健康づくり推進員などを活用し、課題に応じた専門職(保健師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士など)が、対応の必要性が高い高齢者に対して相談や訪問指導などを実施することを目指している。

サルコペニアを簡単にチェックできる方法を考案

では、サルコペニアを早期発見するにはどうしたらよいのか。高齢者の腕や脚の筋肉量、握力、歩行速度を測るのは容易ではなく、予備群を早期発見するのは難しい。そこで東京大学高齢社会総合研究機構の飯島勝矢氏らが考案したのが、「指輪っかテスト」という自己評価法だ。

「指輪っかテスト」の方法は、両手の親指と人さし指で輪っかをつくり、ふくらはぎの最も太い部分を囲み、指のあまり具合をみるだけ。「(1)囲めない」「(2)ちょうど囲める」「(3)隙間ができる」と評価し、(3)の場合は筋肉量が少なくなっており、サルコペニアの疑いがある。

「柏スタディ」の2,000人対象の調査から、サルコペニアを予防する上で早期発見が重要なことが示されている。「指輪っかテストは、高齢者自身が早期に気付く簡便な自己判定法として有用だ」と飯島氏は説明している。

「サルコペニア肥満」で高齢者の抑うつリスクが上昇

サルコペニアによって、筋肉量が一定以下まで低下すると、日常生活の動作が制限されるようになり、寝たきりや転倒骨折などを起こすリスクが高まる。

一方、肥満は糖尿病や高血圧、脂質異常症などを悪化させる原因となる。近年、サルコペニア(筋肉の減少)と、肥満(体脂肪の増加)が重なって起きる「サルコペニア肥満」が問題になっている。

サルコペニア肥満は年齢が上がるほど増えるが、早い人は40歳代で発症するという。

65歳以上の高齢者では、サルコペニア肥満になると抑うつをきたすリスクが高まることが、東京大学高齢社会総合研究機構の飯島勝矢氏らによる研究で明らかになった。研究の詳細は「PLOS ONE」オンライン版に発表された。

過去の研究で、サルコペニアや肥満はそれぞれ抑うつと関連することが分かっているが、サルコペニアと肥満が合併するサルコペニア肥満についてはよく分かっていなかった。そこで、研究チームはサルコペニア肥満と抑うつリスクとの関連を横断観察研究で検討した。

フレイル予防のポイントは「運動」「栄養」「社会参加」の三位一体

フレイルを防ぎ健康を回復するために必要なこと

フレイルを防ぎ健康を回復するにはどうすればよいのだろうか。基本はやはり運動と食事だ。

筋肉を増やすためには、有酸素運動が必要とされており、ウォーキングがもっとも取り入れやすい。最低でも1日5,000~6,000歩を継続すると筋力の低下を防げる。

レジスタンス運動(筋トレ)にも筋肉量増加の効果がある。東京都健康長寿医療センター研究所によると、ジムなどでトレーナーの指導のもと筋トレを中心とした運動を行うと効果的だが、家庭でもセラバンドというゴムのバンドを用いて、安全に運動を行えるという。

栄養状態が低下する前の食事面での早期介入も重要だ。食事では、筋肉のもととなるタンパク質の摂取がポイントとなる。高齢者では、食後に誘導される骨格筋におけるタンパク質合成が低下している。タンパク質合成を促すために、高齢者では成人以上にアミノ酸の血中濃度を上げる必要があり、十分なタンパク質を摂取する必要がある。

日本人は平均すると、1日に70歳以上の男性は76.0g、女性は62.0gのタンパク質をとっているが、個人差が大きく、必要量を摂っていない低栄養の高齢者が少なくない。フレイルの予防を考えると、性別を問わず体重1kg当たり1gのタンパク質を毎日食事から取ることが望ましい。肉や魚、大豆、牛乳などがタンパク質を多く含む。

大規模高齢者虚弱予防研究「栄養とからだの健康増進調査」(柏スタディ)(東京大学高齢社会総合研究機構)柏フレイル予防プロジェクト2025(柏市)

The Association between Sarcopenic Obesity and Depressive Symptoms in Older Japanese Adults(PLOS ONE 2016年9月14日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】