ニュース

糖尿病の悪化につながる「治療中断」 人工知能で予測し中断を防ぐ

2017年02月09日

NTT(日本電信電話)と東京大学大学院、東京大学医学部附属病院は共同で、人工知能(AI)を用いて、患者の行動予測するモデルを開発した。

患者の「受診中断」を予測し、医療従事者による効果的な支援につなげることを目指している。

2017年度より複数の病院で評価を開始する予定だ。

患者の「受診中断」を予測し、医療従事者による効果的な支援につなげることを目指している。

2017年度より複数の病院で評価を開始する予定だ。

糖尿病患者の「受診中断」は病態悪化につながる

糖尿病は一度診断されると、ほとんどの場合は一生の間、医療機関を継続して通院することが必要となる。しかし、2型糖尿病の多くは自覚症状がないため、糖尿病治療への意欲を失う患者が少なくない。

また、医療機関に通院していても、「仕事が忙しい」「医療費の負担が重い」などの理由で通院を続けるのを困難に感じている患者もいる。

620万人と推定されている糖尿病の通院患者のうち、8%が治療を中断する可能性があるという調査報告がある。合併症を発症し、病態が悪化してから受診を再開するケースが多いことが問題となっている。

「受診中断」の要因はさまざま 積極的な支援が必要

厚生労働省研究班(研究代表者:野田光彦氏)により、治療を中断する患者の属性や検査値から特徴を調べ、患者の受診中断の因子を明らかにする研究が行われた。

その結果、▽男性で仕事を持っている人に多い、▽若年者(50歳未満、とくに20?30歳代)で多い――といった特徴が報告されている。治療中断を防ぐための対策は、「糖尿病受診中断対策包括ガイド」として、糖尿病医療に関わる医療従事者に活用されている。

しかし、受診中断にはさまざまな要因が考えられ、医師がさらに積極的に支援すべき患者を個人にまで絞り込み、支援することが求められている。

「受診中断」をAIで予測するモデルを開発

そこでNTTと東京大学は、患者の電子カルテデータをもとに受診中断を予測する人工知能(AI)の構築を目指した。

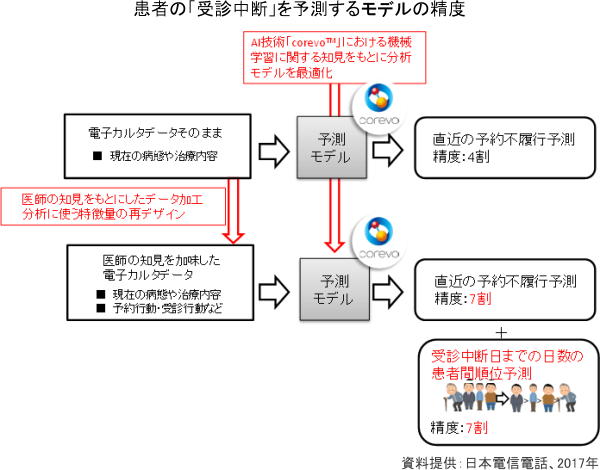

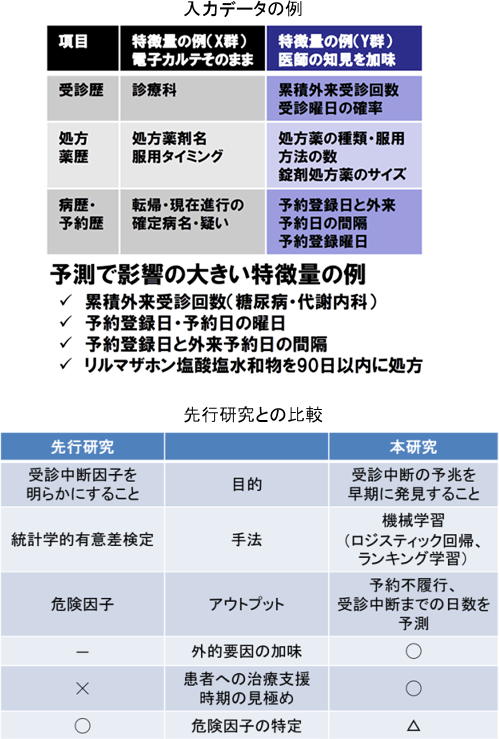

予測精度を高めるため、東京大学の医療データ分析や臨床での患者への指導に関する知見を参考にして生成した特徴量と、NTTが開発したAI技術「corevo」の機械学習に関する知見をもとにモデルを構築した。

開発したモデルでは、電子カルテのデータなどから、予約不履行(受診が途絶えるきっかけとなりうる予約外来の不受診)と受診中断リスク順位(将来の受診中断日までの日数の長さによる患者の順位付け)の2つを予測する。

「受診中断」を7割の精度で予測

2011~2014年に糖尿病の治療で東京大学医学部附属病院に通院している患者約900人の電子カルテデータを用いて評価したところ、予約不履行ではAUC(Area under the curve)が0.958、F値(陽性的中率と真陽性率の調和平均)が0.704、受診中断リスク順位では正解率0.706という予測性能が確認された。

このことは、このAIを使えば、患者の不受診を7割の精度で予測できることを示している。

その他、受診の予約日の曜日、間隔など、これまで医師が気付かなかった項目が予測に影響を与えていることも分かったという。

予測結果をもとに、受診中断を避けるために積極的に支援すべき患者の絞りこみや、支援を開始すべき時期を見極めたり、支援の度合いを調整することが可能になり、医師の診療支援や、患者の病態の維持・改善につながることが期待できる。

2017年度から複数病院で試験を開始

また、電子カルテデータの標準規格である「SS-MIX2」が普及し、大量の診療情報をAIで利活用できる基盤が整いつつある。SS-MIX2は2015年3月末までに850の病院に導入されている。

このモデルは、このSS-MIX2標準化ストレージに準拠しているため他の病院への展開が可能だ。データの規模を拡大すれば、より正確な予測モデルを構築できるようになる。

2017年度から複数病院でのデータベースを使い、受診の中断リスクを予測し評価する試験を開始するという。

同モデルの構築は、東大COI拠点(自分で守る健康社会 -Self-Managing Healthy Society COI拠点-)における共同研究として実施。

研究は、東京大学大学院医学系研究科医療情報学分野、東京大学医学部附属病院企画情報運営部の大江和彦教授らの研究グループと、日本電信電話(NTT)の共同で行われた。

東京大学大学院医学系研究科 社会医学専攻 医療情報学分野・公共健康医学専攻(SPH)医療情報システム学分野・東京大学医学部附属病院 企画情報運営部 厚生労働科学研究「患者データベースに基づく糖尿病の新規合併症マーカーの探索と均てん化に関する研究―合併症予防と受診中断抑止の視点から」(研究代表者:野田光彦氏)については、国立国際医療研究センターホームページで公開されている。 国立国際医療研究センター 糖尿病研究部

糖尿病受診中断対策マニュアル

糖尿病受診中断対策包括ガイド

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】