ニュース

2016年度の特定健診の実施率は51.4% 特定保健指導は18.8%で伸び悩み

2018年07月31日

特定健康診査(特定健診)の実施率は、2016年度に51.4%となり、前年度に比べて1.3ポイント上昇し、年々向上しているが、国の掲げる全体の目標値である70%には届いていないことが、厚生労働省が発表した2016年度「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」から明らかになった。特定保健指導の対象者となったのは17.0%、うち特定保健指導を終了した人の割合は18.8%だった。

特定健診の実施率は51.4%

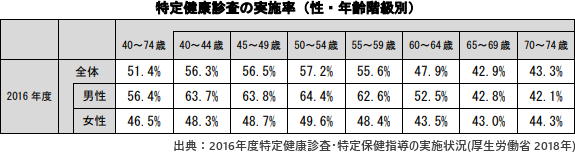

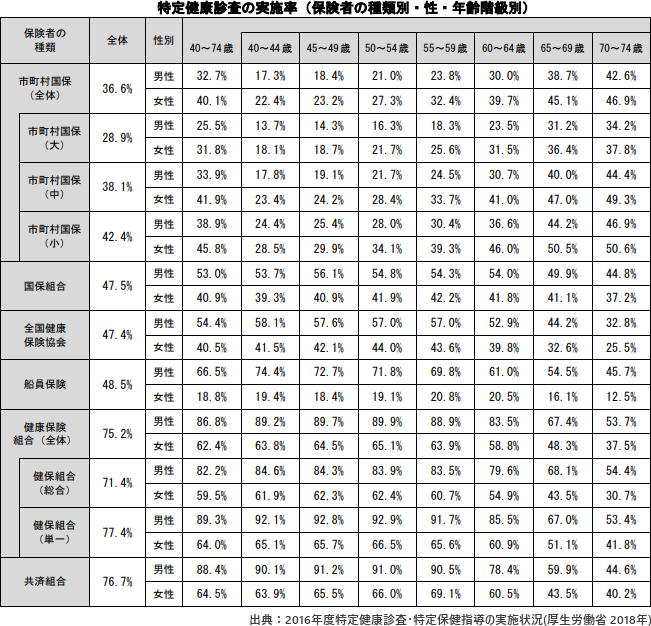

特定健診の2016年度の実施状況をみると、対象者約5,360万人に対し受診者は約2,756万人で、実施率は51.4%だった。前年度に比べて1.3ポイント、実施初年度(2008年度)の38.9%に比べ12.5ポイント増加しており、着実に向上しているが、国の掲げる目標値「70%以上」には届いていない。

実施率を年齢階級別にみると、40~50歳代で56.5%と高く、60歳以上で50%未満と低くなる傾向がみられる。性別でみると男性が56.4%、女性が46.5%で男性の方が高く、女性では年齢による実施率に大きな差はみられなかった。

特定保健指導の実施率は18.8%

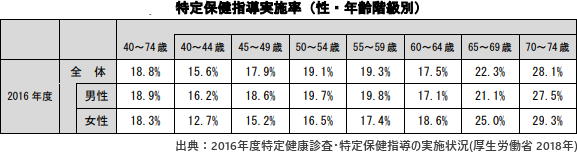

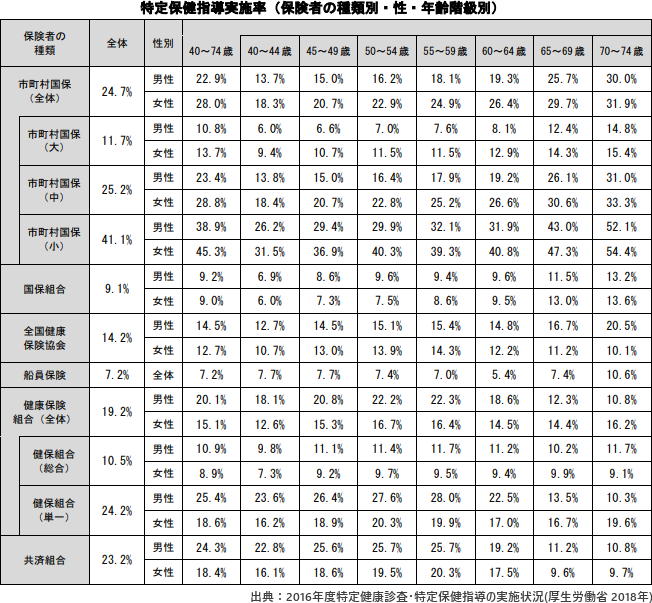

2016度に特定健康診査を受けた人のうち、特定保健指導の対象者になったのは17.0%(約469万人)だった。対象者のうち特定保健指導を終了した人の割合は18.8%(約88万人)であり、前年度から1.3 ポイント増加した。国の掲げる目標値である45%から乖離がある。

実施率を年齢階級別にみると、40~44歳で15.6%ともっとも低く、45~64歳までは大きな差はないが、65歳以上で相対的に高くなっている。性別にみると、男性が18.9%、女性が18.3%だった。

【特定保健指導の実施率目標】 市町村国保 60%以上、国保組合 30%以上、協会けんぽ 30%以上、単一健保 60%以上、総合健保 30%以上、共済組合 40%以上。

メタボ該当者と予備群の減少率は1.1%

特定健診受診者数に占めるメタボリックシンドローム該当者の割合の推移をみると、2016年度は25.8%で、2013年度以降は横ばいから微増の傾向がみられる。

メタボリックシンドローム該当者および予備群の減少率は1.1%であり、メタボリックシンドローム該当者および予備群はわずかに減少している。

特定健診受診者のうち高血圧症・糖尿病・脂質異常症の治療に係る薬剤のいずれか1種類以上の薬剤を服用している者の割合は28.1%で、2008年度から増加傾向にあったが、2013年度以降は横ばいで推移している。

メタボリックシンドロームの該当者および予備群のうち服薬している者の割合は49.7%で2008年度に比べて7.8ポイント減少している。特定保健指導の対象者は服薬していない者に限定されるので、特定保健指導に一定の効果があったと考えられる。

2016年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況(厚生労働省 2018年7月30日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年06月10日

- 【アプリ活用で運動不足を解消】1日の歩数を増やすのに効果的 大阪府健康アプリの効果を8万人超で検証

- 2025年06月09日

- 【睡眠改善の最新情報】大人も子供も睡眠不足 スマホと専用アプリで睡眠を改善 良い睡眠をとるためのポイントは?

- 2025年06月09日

- 健康状態が良好で職場で働きがいがあると仕事のパフォーマンスが向上 労働者の健康を良好に維持する取り組みが必要

- 2025年06月09日

- ヨガは肥満・メタボのある人の体重管理に役立つ ヨガは暑い夏にも涼しい部屋でできる ひざの痛みも軽減

- 2025年06月05日

- 【専門職向けアンケート】飲酒量低減・減酒に向けた酒類メーカーの取り組みについての意識調査(第2回)

- 2025年06月02日

- 【熱中症予防の最新情報】職場の熱中症対策に取り組む企業が増加 全国の熱中症搬送者数を予測するサイトを公開

- 2025年06月02日

- 【勤労者の長期病休を調査】長期病休の年齢にともなう変化は男女で異なる 産業保健では性差や年齢差を考慮した支援が必要

- 2025年06月02日

- 女性の月経不順リスクに職場の心身ストレスが影響 ストレスチェック活用により女性の健康を支援

- 2025年06月02日

- 自然とのふれあいがメンタルヘルスを改善 森が人間の健康とウェルビーイングを高める

- 2025年05月30日

- 都民の健康意識は高まるも特定健診の受診率は66% 「都民の健康と医療に関する実態と意識」調査