全国で100万人を超えるとみられる「引きこもり」。内閣府の調査によると、40~64歳の引きこもりは61.3万人とされており、いまや中高年層が若年層を凌駕している。引きこもりの長期化や高齢化が課題となっている。

九州大学は、引きこもりに対策するための「教育支援プログラム」を開発した。引きこもり者を支援するための国際評価基準も開発した。

偏見や誤解が事態をさらに悪化させる

「社会的引きこもり」は、6ヵ月以上にわたり就労・学業など社会参加を回避し自宅に留まっている状態だ。うつ病など精神疾患が併存しているケースも少なくない。

「8050問題」というキーワードは、80歳代の親が50歳代の引きこもりの状況にある子供を抱えるなど、引きこもりの長期化・高齢化を示したものだ。こうした高齢化した親子がさまざまな要因から社会から孤立し、生活困窮などの問題が相次いでいる。

中には、社会から孤立しても周囲に支援を求めることができず、中高年の引きこもりの子供と、さらに高齢の親がともに亡くなる事例も起きている。

精神疾患や引きこもりに対する偏見や誤解のために、本人ばかりでなく家族も、相談機関や精神科などの医療機関への来所・受診をためらい、見て見ぬふりをしてしまうことが少なくない。

家族向けの5日間の教育支援プログラムを開発

この問題に対策するために、九州大学病院精神科神経科の加藤隆弘氏らの研究チームは、家族向けの5日間の教育支援プログラムを開発した。

この研究は、日本医療研究開発機構(AMED)障害者対策総合研究開発事業の支援により実施されたものだ。

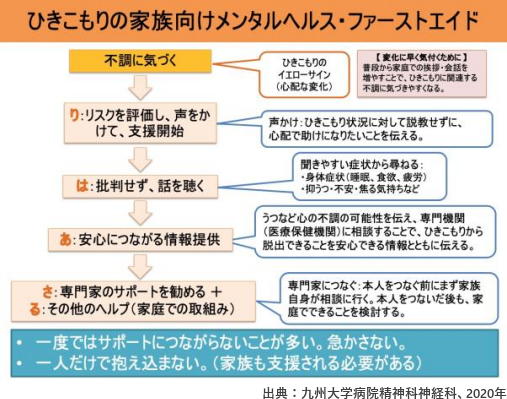

この教育支援プログラムは、心の応急処置を習得する「メンタルヘルス ファーストエイド(MHFA)」を応用して作成された。

MHFAは、オーストラリアで市民向けに開発された教育プログラムで、身近な人の心の問題(抑うつ・不安・アルコール依存・精神病など)に早期に適切に対応するための応急処置の技術をロールプレイなどの実習を通じて体験的に学ぶことができる。

さらに、「認知行動療法」にもとづくコミュニティ強化と家族訓練(CRAFT)を重視している。

認知行動療法は、感情や行動に負の影響を与えている考え(ゆがんだ認知)を理解し、より現実的な捉え方ができるように認知を修正していくことで、不快な感情が軽減され適切な対処行動がとれるようになることを目指した短期精神療法。

声かけなど具体的な対話スキルを習得できるように、講義だけでなくロールプレイを盛り込み実践力の向上を目指しているという。

医療・福祉・職域での活用を推進

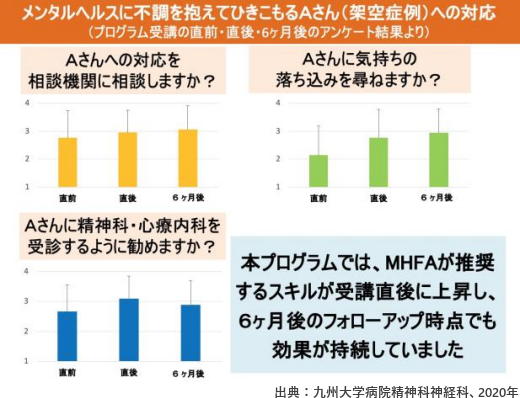

研究チームは、支援プログラムの効果を検証する試験も実施した。21名の親がパイロット試験に参加し、隔週5回(1回2時間)のセッションを受講し、6ヵ月間にわたり追跡調査を行った。

うつ状態にある引きこもり架空症例への対応スキル、精神疾患への偏見などが改善し、さらに、引きこもり者本人による社会参加が改善するなど、社会適応的な行動の変容が親からの報告により認められた。

将来的には、より多くの家族が受講しやすいように、より短時間のプログラムやオンラインによる受講システムの構築も目指しているという。

「オーストラリアや英国ではMHFAが広く国民に普及しており、私たちは、ひきこもり支援に限らず、医療・福祉・職域など、さまざまな領域でMHFAの活用を推進しています。日本でもMHFAが広く国民に普及することで、精神疾患の初期支援がスムーズになり、ひきこもり予防にも貢献することが大きく期待されます」と、加藤氏は述べている。

引きこもりの国際評価基準を開発

引きこもり非常に大きな苦痛をともなう。就職や進学ができないことは強い挫折感を生み、自己評価を損ない、経済的自立を阻む。

他人との交流機会の喪失は、コミュニケーション能力を低下させ、社会復帰をさらに難しくする。

さらに、家族への暴言や暴力は家族崩壊や犯罪につながりかねず、各種の心身症、依存症やうつ病などを合併する人も多い。

九州大学病院精神科神経科の加藤隆弘氏らは、引きこもり者を適切に支援するための新しい国際評価基準を開発した。引きこもりへの早期介入を目指している。

引きこもり者の回避状態を評価することは容易ではなく、「することがないから家にいるだけで、人を避けているわけではない」とか「直接人と会うことはないけど、ネットでは友達がたくさんいる」と訴えて、支援を求めないケースは稀ではない。

また、最近では海外でも引きこもりに類する現象が多くの国で報告されており、国際的に通用する引きこもりの評価基準も求められている。

引きこもりにみられる「社会的回避」と「社会的孤立」

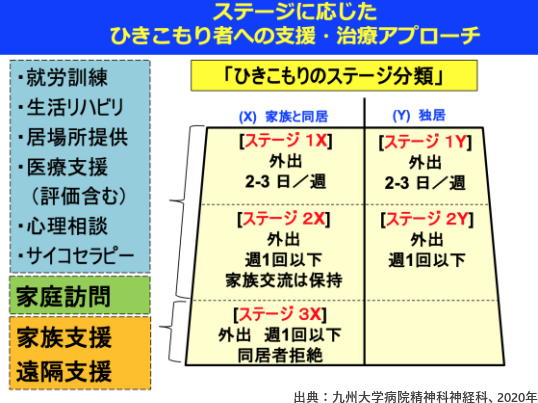

今回の開発した定義では、物理的撤退を引きこもり必須条件とし、それ以外を補足項目とし、回避や併存疾患の有無を問わないとしている。

引きこもりとは、「病的な社会的回避または社会的孤立の状態であり、大前提として自宅に居留まり、物理的に孤立している状況である」とした。

こうした状況に対して本人が苦悩しているか、機能障害があるか、あるいは、家族・周囲が苦悩しているということが必須項目となる。

6ヵ月以上を病的な「引きこもり(hikikomori)」とし、3ヵ月以上6ヵ月未満を「前引きこもり(pre-hikikomori)」とした。

外出頻度が週2~3回を軽度、週1回以下を中等度、週1回以下で、かつ自室からほとんど出ない場合を重度としている。

必須項目ではないが、孤独感の有無、社会的参加の欠如、直接的な対人交流の欠如、間接的な対人交流の有無、および併存症の有無の評価は重要だ。

"前引きこもり"を評価し予防・早期支援につなげる

今回の基準により、支援が必要な引きこもり状態にあるかどうかを周囲の観察によりスムーズに判断できるようになる。

さらに、本人に対して補足項目まで評価することで、1人ひとりの状態評価にもとづく適切な支援を提供しやすくなると期待している。

研究成果は、2020年1月10日に、120ヵ国が加盟する世界精神医学会(WPA)が発行する国際学術雑誌「World Psychiatry」のオンライン版に掲載された。

「今回の基準が、海外に拡がりつつある若者の引きこもり様の現象や世界的問題である社会的孤立を把握するための国際疫学調査に活用されることで、引きこもり国際化の実態把握に貢献することが期待されます。さらに、今回新たに"前引きこもり"状態を評価基準に加えたことで、引きこもりの予防や早期支援に向けた新しい支援体制の構築が期待されます」と、加藤氏は述べている。

九州大学病院精神科神経科

Development of 5-day hikikomori intervention program for family members: A single-arm pilot trial(Heliyon 2020年1月9日)

Defining pathological social withdrawal: proposed diagnostic criteria for hikikomori(World Psychiatry 2020年1月10日)

2018年度「生活状況に関する調査」(内閣府 2019年3月)