寝室を木材・木質の内装にしたり、木製の家具や建具の多い人は、不眠症が少なく、やすらぎを感じている割合が高いことが、森林研究・整備機構森林総合研究所などの調査で明らかになった。

木材は心拍数や血圧を下げたり副交感神経の働きを活性化させる

森林研究・整備機構森林総合研究所が、働く人を対象にした日常の睡眠や住環境に関する調査を行った結果、寝室を木材・木質の内装にしたり、木製の家具や建具の多い人は、不眠症の疑いが少なく、寝室で精神的な安らぎを感じる割合が高いことが明らかになった。

この研究は、森林総研が筑波大学、帝京大学と共同で行ったもの。研究成果は「Journal of Wood Science」でオンライン版に掲載された。

これまでの研究でも、木材を見たり触ったり、木の香りを嗅いだりすると、心拍数や血圧を下げ、副交感神経の働きを活性化することなどが示されている。木材・木質材料に囲まれた住環境で眠れば、良い睡眠を得られる可能性がある。

日本人の平均睡眠時間は世界的にみても短く、成人の2割に不眠の症状があるとされる。睡眠障害や睡眠不足による生活の質や作業効率の低下は、社会的、経済的に大きな損失をもたらすので、働く人たちの睡眠を改善することが重要だ。

現在、より良い睡眠を得るために多方面から多角的なアプローチが行われており、たとえば寝酒をしないといった生活習慣の改善が効果的であることが明らかにされている。

木材家具が多く内装が木質の寝室では不眠症が減る

そこで研究グループは今回、木材・木質の住環境が睡眠に良い影響を与えるのかについて検証した。森林科学、睡眠医学、産業精神医学(働く人たちの心の健康を守る医学分野)の研究者が共同して研究を行った。

研究グループは2016~2017年に、茨城県と東京都の4つの職場で働いている人671名(男性 298名、女性 373名、22~68歳、平均43.3歳)を対象に、活動量計による睡眠計測とアンケート調査を行った。

アンケート調査では、家屋の住環境や自身の寝室、睡眠の状態、生活習慣などについて回答してもらった。この中には、寝室内に木材・木質の内装や家具、建具の量がどの程度あるのかなどの質問も含まれる。また、不眠症の疑いはアテネ不眠尺度で判定した。

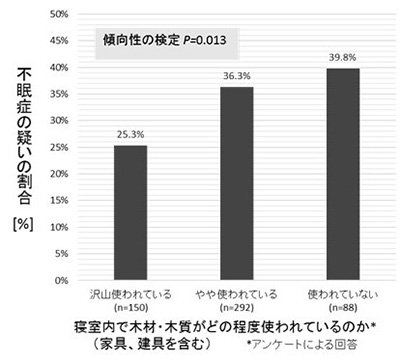

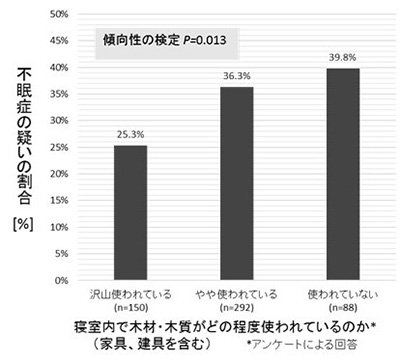

その結果、寝室に木材・木質材料が多いと回答した人は、少ないと回答した人に比べ、不眠症の疑いのある人が少ないことが明らかになった。不眠症の疑いは、寝室に木を使ってない人で39.8%だったが、「たくさん使っている」という人では25.3%に低下した。

寝室の木材・木質量別の不眠症の疑いの割合

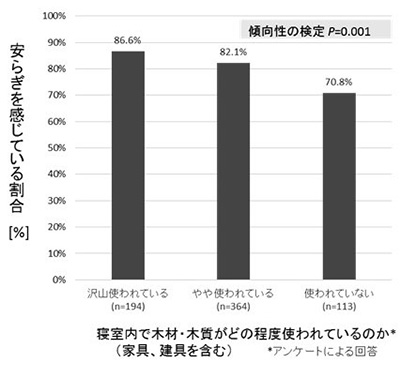

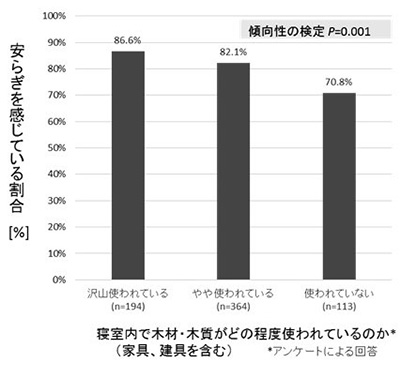

さらに、寝室に木材・木質が多いと回答した人は、寝室で安らぎや落ち着きを感じる割合がより高いことが判明した。安らぎを感じている割合は、寝室に木を使ってない人で70.8%だったが、「たくさん使っている」という人では86.6%に上昇した。

寝室の木材・木質量別の寝室で精神的なやすらぎを感じる割合

対象者の年齢や性別、生活習慣なども考慮したデータ解析を行っても同様の結果になった。

住環境に木材を使うことが健康増進につながる可能性

「睡眠を改善するためには、生活習慣を見直すことが重要ですが、習慣を変えるのは難しいことです。今回の研究は、木材・木質材料が多く感じられる寝室、つまり周りの住環境でも睡眠が改善される可能性が示されました」と、研究グループは述べている。

今回の研究は、働く世代を対象に行ったものだが、今後は子供や大学生、高齢者などの世代も対象にして検証したいとしている。また、木材・木質材料のどのような点が睡眠に良い影響を与えるのか、たとえば材料の見た目なのか、吸音性なのか、匂いやその他の特徴なのかなどについての解明も必要だ。

「日本の森林は伐って利用する時期に来ています。住環境により多くの木材を使うことは、林業の活性化ばかりでなく人々の健康増進にもつながることが期待されます」と、研究グループは指摘している。

森林研究・整備機構森林総合研究所

Association of wood use in bedrooms with comfort and sleep among workers in Japan: a cross-sectional analysis of the SLeep Epidemiology Project at the University of Tsukuba (SLEPT) study(Journal of Wood Science February 2020年2月18日)