母親が深呼吸を行うことによって心拍変動が高まると、母親に抱かれた乳児の心拍変動も高められることが、名古屋大学の研究で明らかになった。

母子の心臓活動に相互作用があり、母親に抱かれている子の体では、迷走神経による心臓活動の調整が速やかに行われているという。母子の触れあいにより、子の生理的活動のコントロールが発達しやすくなる可能性がある。

乳児の心拍変動は言語能力や心理的発達などに影響する

研究は、名古屋大学大学院情報学研究科の大平英樹教授とユニ・チャーム共生社会研究所の共同研究グループによるもの。研究成果は、英国科学誌「Scientific Reports」オンライン版に掲載された。

迷走神経は、副交感神経の代表的な神経のひとつで、脳神経の中で唯一、腹部まで到達している神経。心拍数の調整機能のほか、さまざまな身体の器官の機能を調整している。

心拍変動は迷走神経活動の指標として用いられており、これまでの研究で、乳児期の発達段階において、心拍変動が言語能力や心理的発達などのさまざまな側面を予測することが報告されている。

心拍変動は、深呼吸(1分間に約6回)を行うことで増加し、迷走神経活動が高まる。母親から乳児への心拍変動の影響については、生後2ヵ月までは、母親と身体接触している間、母親の深呼吸によって母子の心拍変動が高まり、3ヵ月児でその影響はなくなることが分かっている。

しかし、運動発達や自律神経機能が急速に発達する3ヵ月以降の生理的相互作用の発達的変化は明らかになっていない。

関連情報

母と子の心臓活動は相互作用することが明らかに

そこで研究グループは、母親から乳児への心拍変動の影響は、心臓活動の物理的同期によって媒介される可能性があり、その影響が月齢に依存するかについて、低月齢児(3~5ヵ月児)と高月齢児(6~8ヵ月)を対象に検討した。

実験では、40組の母子(3~8か月児)を対象に、心拍センサーを母子の胸部に装着してもらった。母親は座位、乳児は寝姿勢で5分間安静に過ごしてもらい、その後、母親に乳児を抱っこした状態で深呼吸(吸気4秒、呼気6秒)を15分間行ってもらった。

さらに、母子は再度5分間安静に過ごした。また、別の日にコントロール条件として、母親が自然呼吸で乳児を抱っこした計測も行われた。

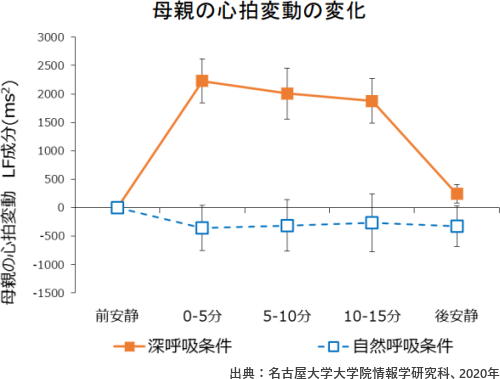

その結果、深呼吸により、母親の心拍変動(LF成分)が増加した。呼吸変動に対応する高周波変動成分(HF成分)と血圧変動に対応する低周波成分(LF成分)を抽出することで、自律神経活動のバランスを推定することができる。HF成分は迷走神経活動の指標として用いられている。

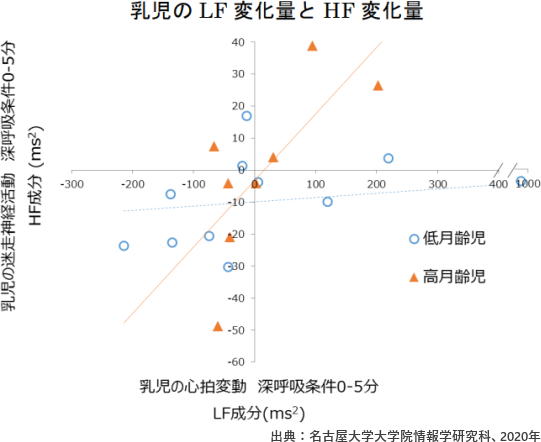

一方、高月齢児では、母親の心拍変動の増加に応じてLF成分が増加し、その傾向は、低月齢児よりも高月齢児で大きいことが示された。

また、高月齢児では、LF成分の増加にともない、乳児の迷走神経活動の指標となる高周波変動成分(HF成分)の増加もみられた。

母親の心臓活動が乳児の迷走神経活動を強化する

これらのことから、深呼吸による母親のLF成分の増加が、身体接触を介した物理現象を通じて、乳児のLF成分に影響し、乳児のLF成分の増加が高月齢児の内部メカニズムによって、遠心性迷走神経活動を反映するHF成分の増加を引き起こしたと考えられる。

研究グループによると、脳は、単に感覚入力に受動的に反応するのではなく、入力される刺激を予測する内的モデルを構成している。知覚と行動は、予測と入力された感覚信号を比較し、それらの予測誤差を計算し、予測誤差を最小化するように調整することにより構成される。

母親の心臓活動からの信号は、触覚および聴覚感覚モダリティを介して乳児の脳に到達し、内的モデルが成熟している高月齢では予測誤差を最小限に抑えるために、速やかに迷走神経による心臓活動の調整が行われ、低月齢児では、内的モデルが未熟のため予測誤差に基づいた心臓活動の調整に遅れが生じたと考えられる。

乳児と母親の触れあいは、生理的な意味でも重要

今回の研究で、乳児と養育者の身体接触は、語りかけや触れあいなどの社会的な相互作用だけでなく、身体を介した生理的な同期による自己の生理的活動の制御システムの発達という観点からも重要であることが明らかになった。

「今後は、乳児の迷走神経活動を強化する効率的な方法の開発に役立てるため、身体接触による養育者の心臓活動が乳児の心臓活動に及ぼす影響の根底にあるメカニズムを解明すること、また、乳児の心拍変動性の向上が乳児の心身の発達や養育者の心身に及ぼす影響を明らかにする長期的かつ縦断的な研究が必要です」と、研究グループは述べている。

名古屋大学大学院情報学研究科

Cardiac interaction between mother and infant: enhancement of heart rate variability(Scientific Reports 2019年12月27日)