医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、「酸化マグネシウム製剤の使用により高マグネシウム血症を発症し、重篤な転帰をたどる症例が報告されている」として、「適正使用に関するお願い」を公式サイトに掲出した。酸化マグネシウム製剤の適正使用を呼びかけている。

高マグネシウム血症に注意

医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、「酸化マグネシウム製剤」による「高マグネシウム血症」について、発症予防および早期発見のために、高リスク例や症状の特徴を挙げて注意を喚起している。

酸化マグネシウム製剤は便秘薬や制酸薬として広く使われている。胃内で制酸作用により胃酸を中和するとともに、腸内では水分の再吸収に抑制的に働き、腸管内容物が膨張し腸管に刺激を与えることで、排便を容易する。同剤の年間の使用者数は約4,000万人と推計されている。

一方、「高マグネシウム血症」は、血液中のマグネシウム濃度が高い状態になり発症する。マグネシウムは体内にある電解質の1つであり、血液などの液体に溶け込むと電荷を帯びる。通常はタンパク質と結合していたり、骨に蓄えられており、血液中に含まれるマグネシウムは微量だが、これを含む薬剤を服用していると血中濃度が高まるおそれがある。

どんな副作用があるのか

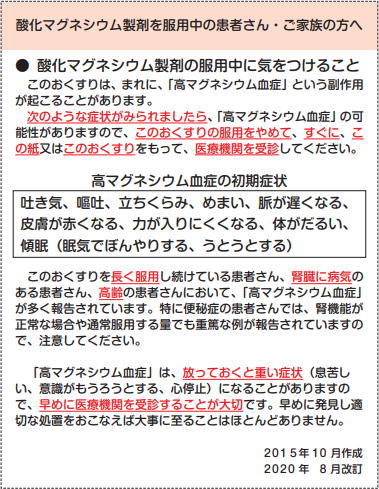

次のような症状がみられる場合は、高マグネシウム血症の可能性があるので、同剤の服用をやめて、医療機関を受診するよう呼びかけている。

■ 高マグネシウム血症の初期症状

吐き気、嘔吐、立ちくらみ、めまい、脈が遅くなる、皮膚が赤くなる、力が入りにくくなる、体がだるい、傾眠(眠気でぼんやりする、うとうとする)

同製剤に関する注意喚起は2015年に続いて2回目となる。これにより添付文書が改訂され、「慎重投与」の対象に高齢者が追加され、「重要な基本的注意」の高マグネシウム血症に関する項目には「必要最小限の使用にとどめる」「症状が現れた場合には医療機関を受診する」が追加された。

しかし、その後も高マグネシウム血症を発症し、死亡または死亡のおそれのある重大な転帰が報告されている。

たとえば、酸化マグネシウム製剤を服用していた80歳代の女性は、朝6時に嘔吐があり、9時半までは意識清明だったが、その1時間後に意識消失しているところを発見され、救急搬送された。搬送時の血清マグネシウム値は10.7mg/dLに上昇し、その後、血液透析を受けて正常値まで戻った。

70歳代の男性は、呼吸困難、悪心があり、救急外来を受診。慢性うっ血性心不全増悪の診断で入院したが、その後も悪心、食欲不振が続き、血液検査を受けた。血清マグネシウム値が4.2mg/dLと高く、酸化マグネシウム製剤の内服を中止。その後、悪心、食欲不振は改善した。

どんな人が発症しやすいか

「適正使用に関するお願い」では、次のような患者は、酸化マグネシウム製剤により高マグネシウム血症が発症しやすいと考えられるとしている。

・ 同剤を長期間服用している患者

・ 腎障害を有する患者

・ 高齢の患者

・ 便秘症の患者

高マグネシウム血症の発症・重篤化防止・早期発見のため、同剤を服用している人には下記のことを注意するよう呼びかけている。

・ リスクの高い人には、定期的に血清マグネシウム値を測定するなどとくに注意する。

・ 漫然とした処方を避け、必要最小限にとどめる。

とくに便秘症の人では、腎機能が正常な場合や通常用量以下の投与であっても、重篤な転帰をたどる例が報告されている。

・ 高マグネシウム血症の症状があらわれた場合には、服用を中止し、ただちに医療機関を受診するよう指導する。

症状が出た場合の処置は

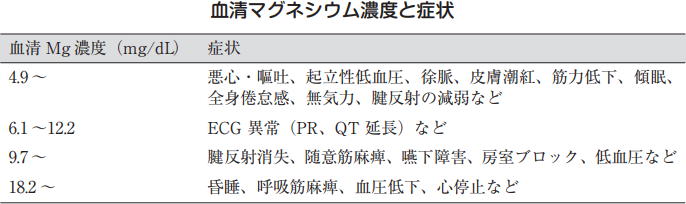

さらに、血清マグネシウム濃度ごとの臨床症状として以下の点を示し、こうした症状があらわれた場合には、適切な処置を行うことを求めている。

出典:医薬品医療機器総合機構、2020年

出典:医薬品医療機器総合機構、2020年

製薬企業からの適正使用等に関するお知らせ(医薬品医療機器総合機構 2020年8月)