「子供の運動不足」は、親の生活習慣が良くない子供や、親とのコミュニケーションが少ない子供に多いことが、文部科学省の「スーパー食育スクール事業」の一環として富山大学が実施した調査で明らかになった。

スーパー食育スクール事業で食育を推進

富山大学は、子供の運動不足について調査した結果、新たな知見が得られたと発表した。子供の運動不足に「社会環境」「家庭環境」「子供自身の生活習慣」の3つの要素が関わっているという。

この調査は、同大学地域連携推進機構地域医療・保健支援部門が、富山県教育委員会との連携事業として実施した「スーパー食育スクール事業」の一環として行われたもの。

文部科学省が推進している「スーパー食育スクール事業」は、学校における食育を推進するため、さまざまな外部機関と連携し、食育プログラムを開発するスーパー食育スクールを指定し、栄養教諭を中心に外部の専門家などを活用しながら食育の推進を図ろうというもの。

調査では、高岡市内の5つの小学校に通う1年生から6年生までの全児童2,129人を対象に、2016年1月に家庭の社会経済環境、親子の生活習慣などに関するアンケート調査を実施した。回収数は1,987人(回収率:93.3%)で、1,721人を分析対象とした。

子供の運動習慣の背景には3つの要素がある

同大学の澤聡美講師と関根道和教授らが分析した結果、運動不足の子供の特徴として、「仲の良い友達がいない」「2時間以上のメディア利用」「母親の生活習慣が良くない」「親とのコミュニケーションが少ない」という特徴があることが明らかになった。

研究グループは、「子供の運動習慣の背景には3つの要素がある」としている。すなわち、(1)社会環境、(2)家庭環境、(3)子供自身の生活習慣だ。

「今後の子供の望ましい運動習慣づくり進めるうえで、親の望ましい生活習慣づくりを含めた親子の健康教育が必要と考えられます」と、研究グループは指摘している。

子供の運動習慣の健康への影響に関する研究は多数あるが、運動習慣の背景にある家庭環境や社会環境に注目した研究は少なく、今回の調査は貴重なデータになる。

調査結果は、9月14日に日本衛生学会の英文誌「Environmental Health and Preventive Medicine」に掲載された。

「仲の良い友達がいない」子供は運動不足

具体的に、調査では「運動の実施頻度」について、「たいへんよくする」「よくする」「あまりしない」「しない」の4段階で評価し、「あまりしない」「しない」と評価した子供を「運動不足」とした。この質問による運動習慣は、腕時計型活動記録計による消費カロリーの推計値と相関することが、過去の研究でも分かっている。

今回の調査で運動不足と判断された子供は27.7%だった。解析した結果、次のことが示された。

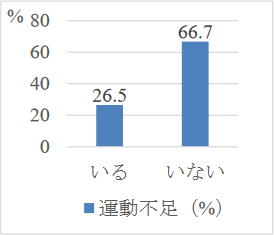

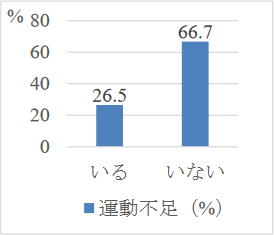

■ 「仲の良い友達がいない」子供は運動不足

仲の良い友達のいない子供は運動不足になりやすい

出典:富山大学、2020年

「仲の良い友達がいない」子供は、「仲のよい友達がいる」子供に比べて、運動不足の傾向があることが分かった。

年齢や性別などの他の要因を考慮した統計分析の結果、「仲の良い友達がいる」子供を基準とした場合の、「仲の良い友達がいない」子供の運動不足に対するオッズ比(リスク指標)は、5.40(p<0.001)だった。

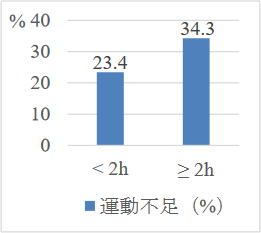

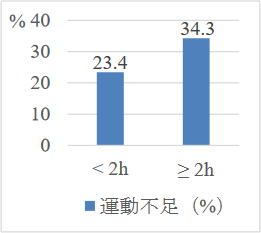

■ 2時間以上メディアを利用している子供は運動不足

2時間以上メディアを利用している子供は運動不足

出典:富山大学、2020年

「2時間以上メディアを利用する」子供は、「2時間未満」の子供に比べて、運動不足の傾向があることが示された。

年齢や性別などの他の要因を考慮した統計分析の結果、「2時間未満」の子供を基準とした場合の、「2時間以上メディアを利用する」子供の運動不足に対するオッズ比は、1.47(p<0.001)だった。

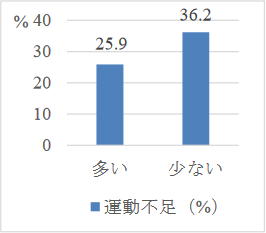

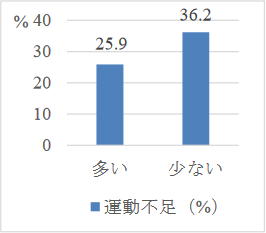

■ 「親とのコミュニケーションが少ない」子供は運動不足

親とのコミュニケーションの少ない子供は運動不足

出典:富山大学、2020年

「親とのコミュニケーションが少ない」子供は、「頻繁にコミュニケーションをとる」子供に比べて、運動不足の傾向がある。

年齢や性別などの他の要因を考慮した統計分析の結果、「頻繁にコミュニケーションをとる」子供を基準とした場合の、「親とのコミュニケーションが少ない」子供の運動不足に対するオッズ比は、1.59(p<0.01)だった。

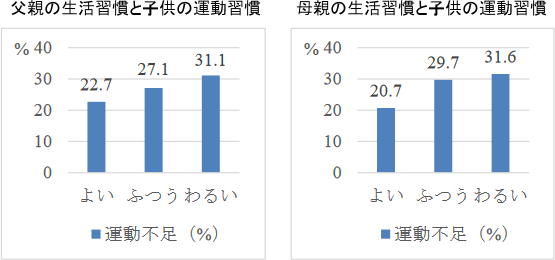

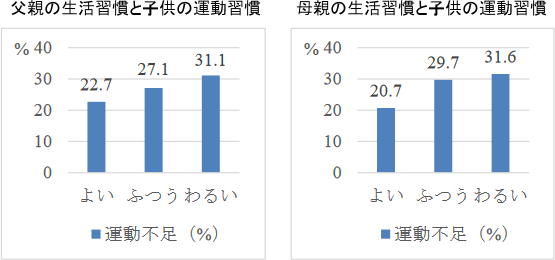

「親の生活習慣が良くない」子供は運動不足

研究グループは親の生活習慣を、「Breslowの7つの生活習慣」で評価した。質問項目は、(1)適切な睡眠時間(7~8時間)をとる、(2)喫煙をしない、(3)適正体重を維持する、(4)過度の飲酒をしない、(5)定期的な運動を行う、(6)朝食を毎朝食べる、(7)間食をしない、の7つの項目からなり、当てはまる項目が多いほど生活習慣が良いと判断される。

この基準による得点で、当てはまる項目が0~3個の場合を生活習慣が「悪い」、4~5個の場合を「普通」、6~7個の場合を「良い」として、子供の運動習慣との関係を評価した。

その結果、親の生活習慣が悪いと、子供は運動不足になる傾向があることが分かった。年齢や性別などの他の要因を考慮して分析した結果、父親の生活習慣が「良い」家庭を基準とした「悪い」家庭での、子供の運動不足に対するオッズ比は1.28だった。また、母親の生活習慣が「良い」家庭を基準とした「悪い」家庭での、子供の運動不足に対するオッズ比は1.54(p<0.05)だった。

出典:富山大学、2020年

子供だけでなく、親に対する健康教育も必要

「子供の運動の促進には、友達の存在や仲間づくりが重要です。子供の望ましい運動習慣づくりには、親の望ましい生活習慣づくりを含めた親子の健康教育も必要になります」と、研究グループは述べている。

これらの要素の中には、社会環境のように自分自身の力だけでは見直しが難しいものや、親の生活習慣や子供の生活習慣のように見直しが可能なものがある。

「子供の望ましい生活習慣づくりには、子供に対する健康教育だけではなく、親に対する健康教育も必要であり、地域社会や学校の協力の下に子供の健康習慣づくりを進める必要があるといえます」と、研究グループは強調している。

富山大学地域連携推進機構地域医療・保健支援部門

スーパー食育スクール事業について(文部科学省)

Social and family factors as determinants of exercise habits in Japanese elementary school children: a cross-sectional study from the Super Shokuiku School Project(Environmental Health and Preventive Medicine 2020年9月14日)