京都大学や東京大学などの研究グループは、就労世代男性7.5万人の大規模な健診データを用いて、特定保健指導の効果検証を行った。

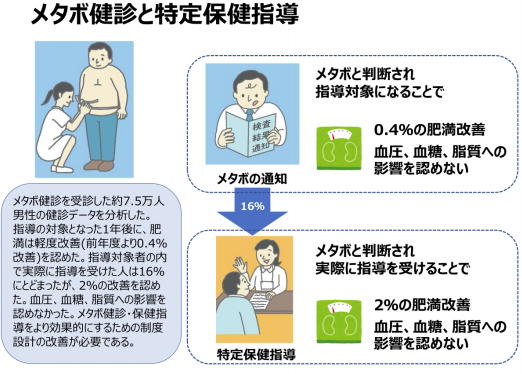

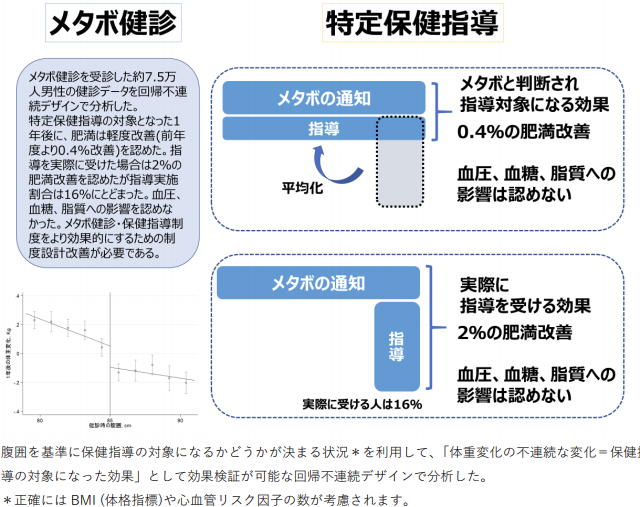

特定保健指導を受けることは、肥満の軽度改善にはつながっているものの、血圧・血糖・脂質の改善は認められないことが示された。

また、実際に保健指導を受けた人の割合は16%にとどまり、受診率を上げる対策も必要だという

「制度を見直し、必要に応じて改善し、より効果的なものにする必要があります」と研究者は指摘している。

「健康意識の差」が保健指導の効果に影響?

特定健診(メタボ健診)では、内臓肥満に関連する生活習慣病の予防につなげることを目的に、40歳から75歳未満の全員が年に1回の受診を求められる。

メタボ健診で腹囲が基準値以上(男性で85cm、女性で90cm)で、血圧・血糖・脂質の検査値が基準以上だと、生活習慣の改善のために、厚労省が標準化している特定保健指導を受けることになる。

毎年、メタボ健診は約2,800万人、特定保健指導(保健指導)は約100万人以上が受診している。

メタボ健診と保健指導について、「特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ」の報告によると、「検査値および医療費への一定の効果」があることが示されている。

しかし、研究グループによると、これまで報告された効果検証は、保健指導を「受けた人」と「受けなかった人」を比較したもので、保健指導を「受けた人」は健康意識が比較的高く、保健指導がなくても生活習慣を改善していた可能性がある。

こうした「健康意識の差」があると、保健指導の効果を正しく評価することはできない。

そこで研究グループは、大規模な健診データを活用し、メタボ健診での保健指導制度の効果を検討した。

保健指導の効果を正しく評価

今回の研究では、「回帰不連続デザイン」という検証方法を用いて、メタボの診断を受けて「保健指導の対象となること」の効果を厳密に検討した。

この研究手法であれば、腹囲が基準値以上で保健指導の対象になるという状況を活かし、腹囲が「基準を少し超えて指導対象になった人(ギリギリ引っかかった人)」と「基準を少し下回って指導対象にならなかった人(ギリギリ引っかからなかった人)」で肥満度の変化などを比べることができる。

これにより、「保健指導の対象になったかどうか」以外は、(健康意識など測定の難しい特性も含めて)特徴の似通った2つの集団を比べることができるので、「保健指導の対象となった因果効果」を正しく評価することができる。

保健指導を受けた人は肥満が2%改善

この手法を用いてメタボ健診を受診した約7.5万人の男性を分析したところ、保健指導の対象になった人は、対象にならなかった人と比較して、翌年の体重は0.3kg減少、BMIは0.1減少、腹囲は0.3cm減少(前年度と比べて0.4%改善)したことが分かった。

保健指導の対象となった人の中で実際に保健指導を受けた人は、肥満が2%改善したが、保健指導の実施割合は16%にとどまり、保健指導の対象となった場合の減量効果が少なかったことが理由のひとつと考えられる。

さらに、血圧、血糖、脂質については「保健指導の対象となった」場合および「実際に保健指導を受けた」場合の両者で、改善を認められなかった。

出典:京都大学大学院医学研究科、2020年

メタボ健診と医療の情報を大規模に分析できるのは日本の強み

研究は、京都大学医学研究科の福間真悟特定准教授、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の津川友介助教授 、東京大学大学院経済学研究科の飯塚敏晃教授らの共同研究グループによるもの。研究成果は、米国の国際学術誌「JAMA Internal Medicine」オンライン版に掲載された。

今回の研究では、保健指導制度は肥満の軽度改善にはつながるものの、血圧・血糖・脂質の改善は認められないことが明らかになった。「国民の健康状態を改善させるためには、科学的な根拠(エビデンス)に基づき制度を見直し、必要に応じて改善し、より効果的なものにする必要があります」と、研究者は述べている。

「指導を必要とする人の多くが実際に指導を受けられる仕組みや、腹囲基準による保健指導の対象者の決め方などについて検討する必要があります。指導の内容、指導終了後のフォローなど、プログラムを強化するための取り組みも同時に進めることが期待されます」としている。

今後の研究では、効果の高い保健指導制度について調査・分析し、全国で行われている保健指導がより健康改善に結び付くために必要な知見を明らかにする予定だという。

「メタボ健診など予防の情報と医療の情報を一体として、大規模に分析できることは、日本独自の強みであり、これによって健康課題の全体像やケアの流れを捉え、健康を支える仕組みを強化できます。そのために、今回の研究のようにビッグデータと精緻な因果推論の手法を用いた研究結果が重要な役割を果たすと思われます」と、研究者は述べている。

出典:京都大学大学院医学研究科、2020年

京都大学大学院医学研究科

Association of the National Health Guidance Intervention for Obesity and Cardiovascular Risks With Health Outcomes Among Japanese Men(JAMA Internal Medicine 2020年10月5日)

特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ(厚生労働省)