経済産業省は、神戸市で実施された日本初のソーシャル・インパクト・ボンド事業である「糖尿病性腎症等重症化予防事業」の総括レポートを公表した。

100人を対象とした半年間の保健指導プログラムにより、eGFR値の低下が抑制されたのは32.9%となり、目標値80%を下回った。ただし、BMI、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪などについては改善がみられた。

プログラム修了率および生活習慣改善率も目標を達成し、「保健指導の効果が見られた項目もあり、トータルでみると保健事業として有意義」と評価された。

日本初のソーシャル・インパクト・ボンド事業

日本初の「ソーシャル・インパクト・ボンド」として、2017年度に神戸市で「SIBを活用した糖尿病性腎症等重症化予防事業」が開始された。経済産業省は、同事業が2020年3月に終了したのを受けて、社会変革推進財団(SIIF)と総括レポートをまとめ発表した。

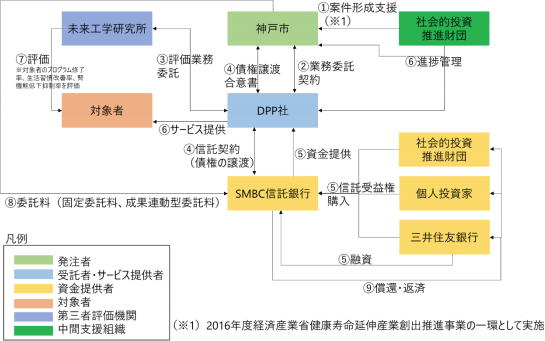

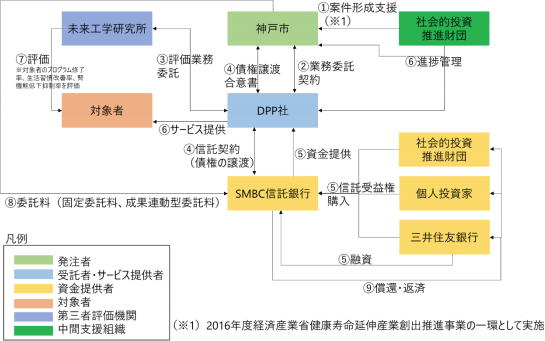

「ソーシャル・インパクト・ボンド」(SIB)は、地方公共団体などが、民間事業者に委託などして実施させる事業のうち、その事業により解決を目指す「行政課題」に対応した「成果指標」が設定され、地方公共団体などが行政課題の解決のために、その事業を民間事業者に委託などした際に支払う額などが、成果指標の改善状況に連動する事業のこと。

経済産業省は、「2016年度健康寿命延伸産業創出推進事業」の一環として、神戸市での「SIBを活用した糖尿病性腎症など重症化予防事業」を支援した。

「SIBを活用した糖尿病性腎症など重症化予防事業」スキーム図

出典:経済産業省、社会変革推進財団、2020年

糖尿病性腎症のリスクが高い人を対象に保健指導を実施

神戸市は日本初の本格的なSIB事業として2017年度からこの事業を開始した。事業の運営はDPPヘルスパートナーズに委託した。

国民健康保険被保険者のうち、特定健診の結果で、糖尿病もしくは糖尿病性腎症のハイリスクに該当し、かつ、医療機関を未受診または治療中断中の人の中から約100人を対象に、2017年8月から半年間の保健指導プログラムを実施した。

2016年度での全国の人工透析患者の原疾患のうち約39%が糖尿病性腎症であるのに対して、神戸市国民健康保険被保険者は約45%と高い。こうした状況を受けて、神戸市では、腎機能が低下している人や糖尿病性腎症の進行リスクが高い(HbA1c値が高い)にも関わらず医療機関を受診していない人に対する受診勧奨、治療中断者に対する受診勧奨・保健指導を実施し、糖尿病性腎症の重症化予防に取組んできた。

しかし、こうした取組みにも関わらず受診しない人や治療を中断する人がいることから、重症化予防のより効果的な取組を模索していた。そこで、SIBを活用して本事業を実施することにより、事業の効果検証を行うとともに、効果的な事業のあり方などを確認することになった。

具体的には、DPP社に所属する看護師が、DPP社が独自に開発した教材、自己管理手帳を用いて個別に保健指導を行った。

保健指導の具体的な内容は以下の通り――。

・ はじめに看護師が糖尿病性腎症の重症化予防のために、医療機関受診の必要性や適正な受療行動について説明。

・ 次に、看護師は教材や自己管理手帳を用いて、対象者が自身に必要な食事療法、運動療法、薬物療法、活動と休息のバランス、ストレスマネジメント、血糖値の管理、フットケアなどについて指導し、必要な知識を身に着けられるよう支援した。

・ その上で、対象者は自身の行動目標を設定し、学習した内容を実践した。また、設定した行動目標の実績値を自身で測定(セルフモニタリング)した。

・ 看護師は対象者に、約6ヵ月の間に保健指導として面談指導2回、電話指導10回を行った。面談の都度実践状況を確認し、必要に応じて行動目標を再設定するなど、対象者が学習内容を確実に実践できるよう支援した。

食事や運動などの生活習慣改善率も評価

この事業で、プログラム修了率、生活習慣改善率、腎機能低下抑制率の3つを成果指標として、第三者評価機関が評価を行い、その評価に応じた委託料を神戸市が支払うことで、資金提供者に償還が行われた。

自己管理行動指標のステージが改善していれば、生活習慣が改善されたと判断した。なお、プログラム実施前の自己管理行動指標のステージが無関心期だった者は、実施後、準備期以降になった場合のみ生活習慣が改善されたと判断し、また、プログラム実施前に維持期だった者は、実施後、維持期であった場合も生活習慣が改善されたと判断した。

具体的には、プログラム修了者に対して、食事療法、運動療法、セルフモニタリング、薬物療法の4分野毎に生活習慣改善者数および生活習慣改善率を算定。その上で、4分野の生活習慣改善率を単純平均して本事業による生活習慣改善率とした。

腎機能低下抑制率は32.9%という結果に

その結果、eGFR値の低下が抑制されたのは介入群76人中25人だった。つまり腎機能低下抑制率は32.9%となり、目標値80%を下回った。

副次的評価項目であるBMI(体格指数)、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪などについては、介入群と対照群を比較した結果、改善が確認された。

BMI(介入群 -0.24、対照群 +0.03)、収縮期血圧(介入群 -2.04、対照群 +6.65)、拡張期血圧(介入群 -1.59、対照群 +1.99)、中性脂肪(介入群 -12.51、対照群 +5.52)となった。

105人がプログラムを修了し、プログラム修了率は100%となり、目標値80%を上回った。

また、生活習慣改善率は、食事療法が93.3%、運動療法が91.3%、セルフモニタリングが95.2%、薬物療法が100%だった。

中間支援を行った社会的投資推進財団によると、プログラム修了率および生活習慣改善率は事業期間内で成果を確認できる指標であり、評価期間を延期することで腎機能低下の抑制効果がみられた可能性がある。

腎機能低下抑制率は目立った効果がなかったものの、「保健事業としては有意義」と評価

対象者要件は、(a)HbA1c値が5.6%以上、(b)eGFR値が15ml/分/1.73㎡以上かつ75ml/分/1.73㎡未満などで、比較的軽症の人を対象として実施しており、また対象者は保健指導プログラムへの参加希望を募って選定したため、健康意識の高い人が多く、対照群も事業対象者と生活習慣が近しく特定健診を継続受診している人を選定しており、やはり健康意識が比較的高い方が多かった。

そのため、結果として「最終評価の腎機能低下抑制率に関しては、保健指導プログラムが目立った効果を上げることができなかったと考えられる」としている。

「一方で、BMI、血圧、中性脂肪については改善がみられ、生活習慣についても運動習慣の継続が図られているなど、保健指導の効果が見られた項目もありました。このため、今回の保健指導が対象者に及ぼした影響をトータルでみると、保健事業としては有意義なものであったと考えます」と結論している。

ソーシャル・インパクト・ボンドを活用した神戸市における糖尿病性腎症等重症化予防事業の総括レポート(経済産業省 2020年10月9日)

神戸市におけるSIBを活用した糖尿病性腎症等重症化予防事業 最終評価の公表について(神戸市 2020年10月9日)