国立感染症研究所は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に急速な拡大のリスクが高いとして、緊急提言「求められる5つのアクション」を公表した。新型コロナウイルス感染症対策分科会が示した5つのアクションをまとめたもの。

新型コロナの急速な感染拡大に備えて

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の動向については、11月に入り東京都よりも北海道の方が新規感染者数の多い日が散見されており、道内における1日当たりの新規感染者数が過去最多を更新した。東京都でも新規感染者数が400人を、大阪府でも300人を超える日が増え、それぞれ重症患者も増えている。今後は急速な感染拡大にいたる可能性が高いとしている。

以下の5つのアクションに加えて、これまでも提言されてきた、▼年末年始の休暇を分散すること、▼小規模分散型の旅行を推進していくこと、▼保健所機能および医療提供体制の強化を推進していくことも、ますます重要だという。

関連情報

【求められる5つのアクション】

アクションNo.1 今までよりも踏み込んだクラスター対策

最近の調査で分かってきたのは、COVID-19のクラスターの数が増え、多様化していること。さらには、後述する「早期探知しにくい」または「閉じにくい」クラスターが増加している。

これまでは、PCR検査などで感染が確認されて、はじめて濃厚接触者への対応などが行われてきたが、今後は検査による確認の前に、クラスター発生の予兆をとらえることが求められる。

これまでの分析によると、クラスターはその特徴によっていくつかのカテゴリーに分けられる。

■ 「早期検知しにくい」クラスター

現状のシステムでは感染の事実そのものが探知されにくいクラスター。具体例としては、(1)一部の外国人コミュニティ、(2)大学生の課外活動など若年層を中心としたクラスターが挙げられる。

(1)については言葉や受診行動の違いがあることが、また(2)については感染しても無症状の人が多いことが、探知されにく原因と考えられる。

■ 「閉じにくい」クラスター

感染者が不特定多数に接触し、濃厚接触者の把握が難しくのが、「閉じにくい」クラスター。具体例としては、接待をともなう飲食店などが挙げられる。

【具体的アクション】

(1)それぞれのクラスターの特徴に応じた効果的かつ効率的な対策を行う

接待をともなう飲食店

第13回分科会(2020年10月29日)でまとめられた大都市の歓楽街における感染拡大防止対策ワーキンググループで提案された対策(具体的には、信頼関係に基づいたネットワークの構築や相談・検査体制の拡充など)を、地方都市の歓楽街も含めて迅速かつ確実に進めていくこと。

外国人コミュニティ

外国人コミュニティを支援し、多言語・やさしい日本語での情報の発信及び伝達、相談体制を多元的なチャンネルで進めていくこと。そのために、各国大使館などとの連携や自治体による周知に加え、コミュニティとのネットワークや経験を有する国際交流協会やNPO、NGOなどと連携すること。

高等教育機関(大学、専門学校など)

大学などでは、授業そのものよりは、むしろ飲み会や寮生活、課外活動などでクラスターが発生している。感染防止と学修機会の確保の両立を図ることが極めて重要だ。

そのために、自治体は、域内の大学などの学生の相談を受けている健康管理センターなどと協力して、感染防止に関する啓発やクラスター感染が起きた場合の迅速な情報の共有を進めること。さらに、必要な場合に速やかに受診・検査につながる取り組みを進めていくことが必要。

職場

職場でも、仕事そのものよりは、むしろ仕事後の飲み会や喫煙などの休憩などでクラスターが発生している。このことから、事業者は、産業医などと連携し、感染防止策を今まで以上に進めること。とくに、具合が悪い人が休めるようにすることやクラスターの発生が疑われた場合に、迅速に保健所と協力すること。

(2)「早期探知しにくい」クラスターを探知する

「早期探知しにくい」クラスターを探知するためには、原因が明らかではないが、ふだんとは何か違う状況が発生した場合に探知する仕組みが必要となる。これは、いわば「異常事象検知サーベイランス」ともいうべきものであり、国際的にも「Event-based surveillance(EBS)」として推奨されている。

そのため、自治体は、すでに各都道府県などにおいて設置されているCOVID-19対策のための協議会を活用し、高齢者施設および医療機関などと協力すること。また、学校などの欠席者や、感染症情報システムおよびSNS上のデータを分析する仕組みなどを活用することが必要。

(3)自治体間と国との間でより迅速に情報を共有する

[1]感染者の発症日、[2]クラスターの発生状況に関する最新の情報、[3]クラスター対策の好事例について、自治体間および国との間でより迅速に情報共有する仕組みを早急に設けることが必要。

アクションNo.2 対話のある情報発信

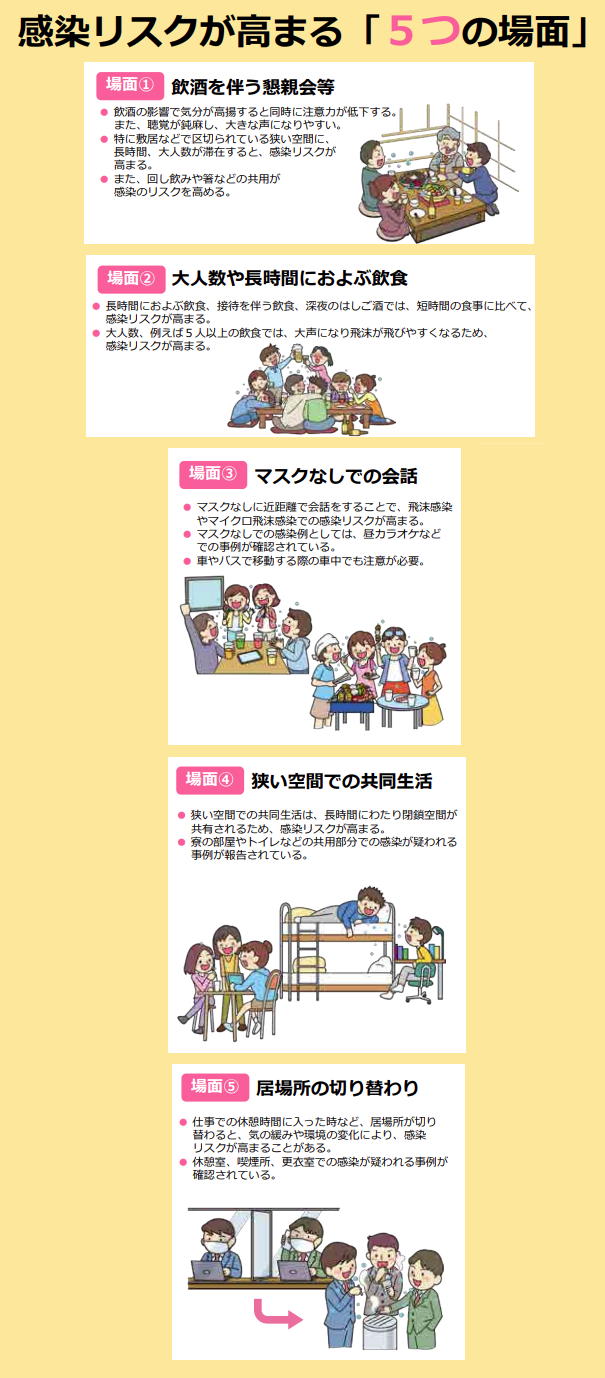

これまでも、三密や大声が感染リスクを高めるというメッセージは繰り返し発信されてきた。さらに、最近では、感染リスクが高まる「5つの場面」や「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」なども提言されている。

しかし、最近の感染状況をみると、こうしたメッセージは、人々の実際の行動変容やその維持につなげるために、十分には伝わっていない可能性がある。

【具体的アクション】

(1)感染リスクが高まる「5つの場面」や「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」(例えば、会食時に食べるときだけマスクを外し、会話の時はマスクをする)などを、とくに若年層や忘年会・新年会を含め飲み会などの参加者を中心に、興味をもってもらえる方法で伝えること。その際には、動画投稿サイトなどのSNSをはじめ、さまざまな媒体も活用する。

(2)メッセージの受け手の気持ちや受け止め方を理解した上で、情報発信し、その効果や影響を確認し、次の発信に役立てること。

アクションNo.3 店舗や職場などで感染防止策の確実な実施

業種別ガイドラインの策定が現場でも進んできたが、クラスターは引き続き発生している。

【具体的アクション】

(1)事業者は、店舗や職場などで、感染リスクが高まる「5つの場面」が具体的にどこにあるのかについて考え、業種別ガイドラインを現場で確実に実践していくこと。その際、自治体や地元の商店街・組合などが連携すること。なお、これまでの経験や新たな知見などに基づいて、業種別ガイドラインの実効性をより高めていくこと。

(2)冬に向けて、換気の問題をはじめとした寒冷地における感染防止策のために、例えばとくに飲食店などで二酸化炭素濃度をモニターしてもらうなど、具体的な指針を示すこと。

アクションNo.4 国際的な人の往来の再開にともなう取り組みの強化

海外との交流が徐々に再開されていく中で、水際対策と地域での感染対策を連携して行う必要がある。

また、国内地域に入った後に保健所が行う健康監視などに関しては、多言語対応などの必要もあり、個別の保健所では極めて困難だ。フォローすべき人数が増えると多大な事務負担につながり、保健所の業務に支障をきたすと考えられる。また、輸入症例が増えると、必要となる病床数も増加する。

【具体的アクション】

(1)水際対策と地域での感染対策を連携して行うため、国は、[1]検疫所における滞在国・地域別の検疫実施人数および検査実施人数や、その中の陽性者数などの情報を迅速に整理し、公表していくこと。また、[2]自治体に検疫に係る情報を迅速に提供すること。

(2)国は自治体での外国人のフォローアップを支援できる仕組みを早急に検討すること。また、検疫時に健康監視などに関する基本的な情報を多言語化して情報提供すること。

(3)さらに、外国人を受け入れる医療機関などに対する支援を強化すること。

アクションNo.5 感染対策検証のための遺伝子解析の推進

ウイルスの遺伝子配列を調べることは、感染の伝播の状況がみえなくなっている地域の感染の由来を調べる上で有効だ。

地域における感染例でリンクが追えないものも多くなっている。さらに、最近、外国人コミュニティのクラスターも複数県で報告されており、その一部は国内由来ウイルスによるものであることが分かっているが、由来が不明なクラスターも多い。

【具体的アクション】

ウイルスの遺伝子配列を調べることは、クラスターの由来を明確にするためのみならず、感染対策を検証するためにも有効だ。このことから、[1]地方衛生研究所を通じて、国立感染症研究所に検体を着実に送付すること。または、[2]地方衛生研究所で遺伝子配列の情報を解析したうえで、国立感染症研究所に結果を共有すること。さらに、[3]その際には実地疫学情報も共有すること。

以上の5つのアクションを実施しても、COVID-19がさらに拡大し、国や自治体によってステージ3相当以上と判断された場合には、社会経済活動に一定の制約を求めるような強い対策を行う必要が出てくる。緊急事態宣言の発令も視野に入ってくる。

「そうした事態を回避するためにも、国民が一丸となって対策を進めていく必要がある」と、国立感染症研では強調している。

国立感染症研究所