神戸大学は、肥満の原因として、子供時代に虐待を受けた体験が関わっていることを、2万人を対象としたアンケート調査で明らかにした。

肥満は"生活習慣改善のための個人の努力の不足"という視点で捉えられがちだが、とくに女性では、経済的状況や教育といった社会環境などのほかに、子供時代の経験、とくに被虐待体験が成人後の肥満に影響しているという。

虐待防止の取り組みは、子供の福祉だけでなく、成人の肥満予防にもつながる可能性がある。

肥満には子供時代の経験や環境も影響

神戸大学の研究グループは、肥満の原因として、現在の個人の社会経済的な状況のほかに、子供時代の経験、とくに虐待を受けた体験が関わっていることを、2万人を対象としたアンケート調査(最終有効数5,425件)にもとづく研究で明らかにした。

肥満は"生活習慣改善のための個人の努力の不足"という視点で捉えられがちだが、今回の研究で、とくに女性では、経済的状況や教育といった社会環境などのほかに、子供時代の経験、とくに被虐待体験が成人後の肥満と関係することが示された。

研究は、神戸大学大学院医学研究科健康創造推進学分野の田守義和特命教授らの研究グループによるもの、研究成果は、科学誌「PLOS ONE」に掲載された。

海外には児童虐待が成人後の肥満や糖尿病につながるという報告が

肥満は過食・運動不足といった生活習慣を背景に世界で増加しており、日本でも成人男性の約3人に1人、女性では約5人に1人が肥満だ。肥満は2型糖尿病、脂質異常症、高血圧、心臓病、脂肪肝、脳梗塞、睡眠時無呼吸などさまざまな疾患の原因となり健康寿命を縮める。

肥満は生活習慣と深く関連するが、個人のもつさまざまな社会的背景も肥満に影響することが知られている。

海外では子供時代の被虐待経験(肉体的、精神的、性的虐待、ネグレクト)が成人後の肥満や2型糖尿病だけでなく、喫煙習慣の増加など全般的な不健康状態につながることが報告されている。

虐待を経験すると、脂肪や糖質の多い、口当たりの良い食べ物に対する依存が起きやすくなったり、ストレスを受けたときに過食に走りやすくなったりすると考えられている。

しかし、日本国内の調査研究は少なく、海外とは人種的・文化的な背景の差もあるため、国内調査にもとづいた肥満と社会的背景の関連の解明が求められている。

日本人でも子供時代に受けた虐待の体験が成人後の肥満に影響

一方、神戸市は市民の健康状況を把握するため、2018年に20歳以上65歳未満の市民2万人を対象に、生活状況や健康課題に関するアンケート調査を行った。

田守特命教授ら研究グループは、このアンケート調査の有効回答のうち、今回の研究へのデータ利用許可を得た5,425件の結果をもとに、「万病の元」と言われる肥満がどのような個人の生活背景と関連するかを検討した。

その結果、肥満の割合は女性(10.6%)よりも男性(27.2%)に多く、日本全体の傾向と同じだった。

肥満と関連する社会生活背景について検討したところ、女性では、肥満者と正常体重者の間で、雇用状況、世帯の経済的状況、学歴、中学高校時代のクラブ活動、15歳の時の経済的な状況、子供時代の逆境経験といった項目で差が出た。

さらに、肥満の成立に影響すると予測されるのは、婚姻状態、世帯の経済的状況、学歴、子供時代の逆境経験であることが分かった。

一方、男性では調査したいずれの項目でも統計学的な差はなかった。

子供時代の逆境体験の具体的な内容としては、親からの身体的暴力、食事や衣服を適切に与えられないこと、親からの侮辱や暴言によって心が傷ついたことなどが挙げられた。

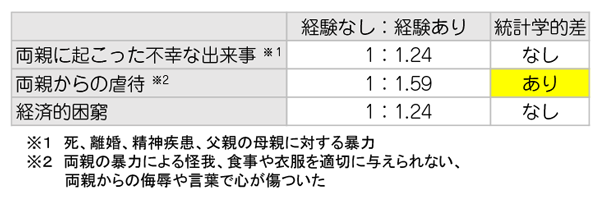

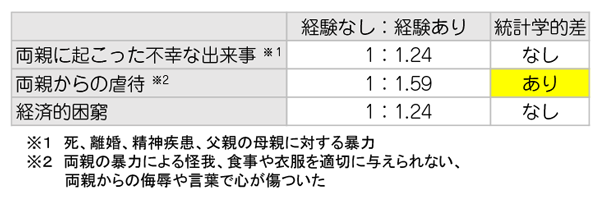

「子供時代の逆境」の肥満リスク比詳細

女性では肥満への関連は「両親からの虐待」のみ統計学的な差が認められた

出典:神戸大学、2020年

肥満になる原因は自分だけのものではない

今回の研究で、肥満自体は男性に多いものの、女性では肥満の発症に個人の生活背景が深く関わっていることが明らかとなった。とくに子供時代の被虐待体験が成人女性の肥満と関連することが示されたのは、日本でははじめてだ。

先進国では、女性では、収入や学歴などの社会・経済的な状況が肥満と関連すると報告されているが、今回の研究で、日本の代表的な都市の1つである神戸でも、女性の肥満は社会経済的な背景と関連することが明らかになった。

肥満は2型糖尿病はこれまで、食べ過ぎや運動不足が主な原因で、その根底には、個人の努力の不足や意志の弱さがあるという視点で捉えられがちだった。しかし、とくに女性では、個人の置かれた社会的背景も肥満の成り立ちに関連していることが示され、肥満対策では、社会的な観点からの介入も重要なことが示唆された。

肥満予防のために社会的な観点からの介入も重要

「日本では児童の虐待相談件数が増加しています。児童虐待に対する取り組みの強化などを通じて、児童福祉の増進をはかることは、成人の肥満の予防にもつながる可能性が示されました」と、研究グループは述べている。

「女性の肥満は社会経済的状況の影響も受けており、肥満予防のためには、医学的取り組みだけではなく、行政も含めた社会的な観点からの介入も重要です。個人のもつ社会的背景と肥満との関連が明らかになれば、肥満の予防や対策の推進に大きく寄与すると考えられます」としている。

また、「小児期の生育環境は、社会経済的要因とは別に、ホルモン分泌などの"体の変化"(生体機能変化)を通じて"肥満しやすさ"を生む可能性があります」と、田守義和特命教授はコメントしている。

神戸大学大学院医学研究科内科学講座 糖尿病・内分泌・総合内科学分野

Sex difference in the association of obesity with personal or social background among urban residents in Japan(PLOS 2020年11月25日)