日本労働組合総連合会は、男性の育児などの家庭的責任についての意識や実態を把握するための調査を実施した。

コロナ禍以降、「もっと子育てにかかわろうという気持ちが強くなった」という男性は48.0%、「配偶者・パートナーと協力して子育てをしようという気持ちが強くなった」という男性は49.6%と、それぞれ半数に上った。

一方、「育児休業」を取得したことがある女性が64.4%に上るのに対し、男性では13.4%にとどまることも分かった。

男性は、育児休業を取得し、育児に携わりたいと思っていても、実際には希望どおりに取得するのは難しいという本音が示された。

コロナ禍が働き方にも影響

日本労働組合総連合会は、男性の育児などの家庭的責任についての意識や実態を把握するため、「男性の育児等家庭的責任に関する意識調査」を実施した。

調査は、10月にインターネットで実施したもので、未就学の子供がいる全国の20歳~59歳の働く人1,000名(男性500名、女性500名)が回答した。

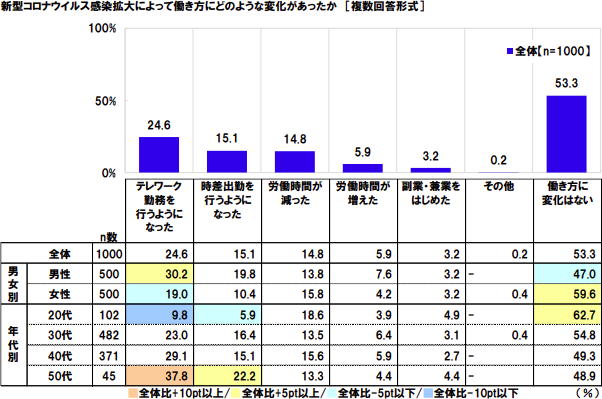

「新型コロナウイルス感染拡大によって働き方にどのような変化があったか」を聞いたところ、「働き方に変化はない」(53.3%)が半数以上に上り、「テレワーク勤務を行うようになった」(24.6%)、「時差出勤を行うようになった」(15.1%)、「労働時間が減った」(14.8%)、「労働時間が増えた」(5.9%)、「副業・兼業をはじめた」(3.2%)となった。

年代別にみると、「テレワーク勤務を行うようになった」と「時差出勤を行うようになった」は上の年代ほど多くなる傾向がみられ、50代では「テレワーク勤務を行うようになった」(37.8%)、「時差出勤を行うようになった」(22.2%)と、もっとも多くなった

出典:日本労働組合総連合会、2020年

保育園や幼稚園が休業 女性の8割が「子供の面倒をみたのは自分」

コロナ禍により保育園や幼稚園が臨時休業となっていたときに、誰が子供の面倒をみていたか聞いたところ、「自分」(60.9%)がもっとも多く、「配偶者・パートナー」(54.7%)、「自分や配偶者・パートナーの親」(18.4%)と続いた。男女別にみると、男性では「配偶者・パートナー」(84.5%)、女性では「自分」(79.1%)がもっとも多かった。

日中に子供の面倒をみていたときの対応については、「在宅勤務を行った」(29.2%)がもっとも多く、「年次有給休暇を取得した」(25.0%)、「年次有給休暇以外の有給休暇を取得した」(18.7%)となった。在宅勤務制度の活用や有給休暇の取得で対応した人が多かった。

「コロナ禍以降、子育てにかかわる時間が増えた」が47.8%

コロナ禍での子育てに関わる時間については、「非常に増えた」「やや増えた」の合計は47.8%、「以前と変わらない」は49.2%となった。男女別にみると、子育てにかかわる時間が増えた人の割合は、女性では51.8%になり、男性の43.8%に比べ8.0ポイント高かった。

外出自粛や保育園・幼稚園の臨時休業などにより、半数近くの人が、子供と一緒にいる時間が増え、育児に携わる時間が長くなったと感じている。

半数が「コロナ禍以降もっと子育てにかかわろうという気持ちが強くなった」

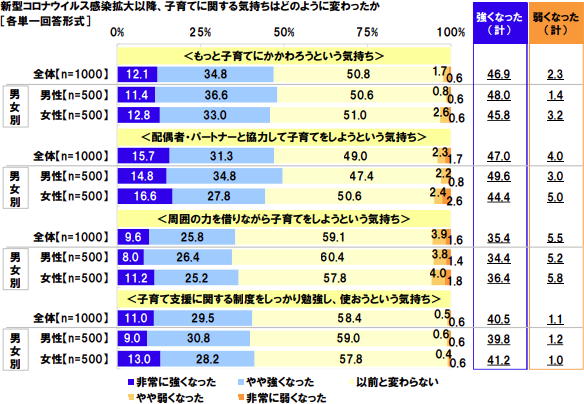

新型コロナウイルス感染拡大以降、子育てに関する気持ちがどのように変わったか聞いたところ、半数近くの人が、コロナ禍に直面して、子育てに積極的にかかわりたいと思うようになったことが示された。

<もっと子育てにかかわろうという気持ち>が「非常に強くなった」「やや強くなった」と答えた人は計46.9%、「以前と変わらない」は50.8%となった。

また、<配偶者・パートナーと協力して子育てをしようという気持ち>が「強くなった」は計47.0%、<周囲の力を借りながら子育てをしようという気持ち>が「強くなった」は計35.4%、<子育て支援に関する制度をしっかり勉強し、使おうという気持ち>か「強くなった」は計40.5%となった。

男女別にみると、「もっと子育てにかかわろうという気持ちが強くなった」という人は、男性では48.0%、女性では45.8%に上る。「配偶者・パートナーと協力して子育てをしようという気持ちが強くなった」という人は、男性では49.6%、44.4%に上る。

出典:日本労働組合総連合会、2020年

女性は家事を毎日しているが、男性は仕事がある日は家事をできていない

仕事がある日に行っている家事を男女別にみると、女性では「朝食の用意」(82.6%)、「夕食の用意」(82.4%)が8割を超えたが、男性ではもっとも高い「ゴミを出す」(58.8%)でも6割未満にとどまり、「ゴミをまとめる」(41.6%)、「お風呂の掃除」(34.4%)など家事の参加が少ない。

女性の多くは日常的に家事を行っているのに対し、男性の多くは仕事がある日は家事に携われていない実態が明らかとなった。

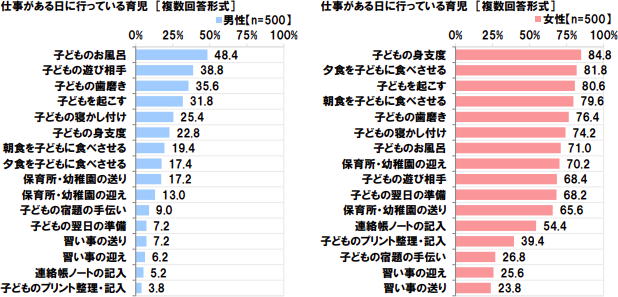

さらに、仕事がある日に行っている育児については、男女別にみると、女性では「子供の身支度」(84.8%)、「夕食を子供に食べさせる」(81.8%)、「子供を起こす」(80.6%)と、いずれも8割を超えたが、男性ではもっとも高い「子供のお風呂」(48.4%)でも、実施している割合は半数未満にとどまった。

出典:日本労働組合総連合会、2020年

仕事と育児の両立を望んでいても、実行するのは難しい

続いて、男性では65.8%が「仕事と育児の両立」を理想としているが、現状では39.8%しか実現できていない。「仕事を優先」を理想と思っている男性は19.4%にとどまるが、現状では46.2%が仕事優先になっている。

女性でも、「仕事と育児の両立」を理想としているのは60.4%に上るが、現状では32.0%しか実現できていない。

仕事と育児の両立を望んでいても、実際に両立することは難しく、仕事を優先せざるを得ないという人が多いことがうかがえる。

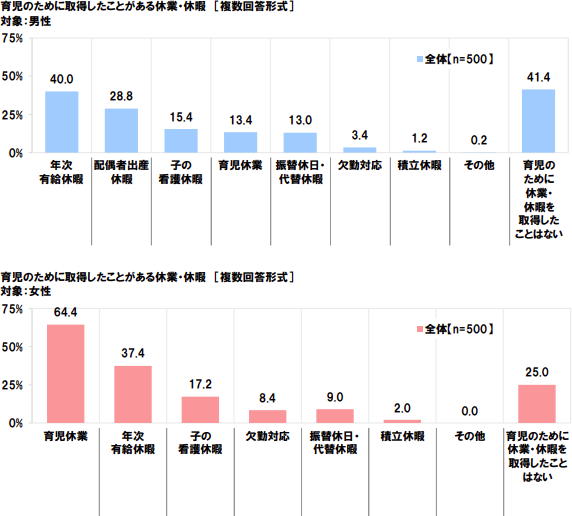

「育児休業」を利用した人は男性13.4%、女性64.4%

育児休業など、これまでに取得した育児のための休業・休暇についての質問では、男性では「年次有給休暇」(40.0%)がもっとも多く、「配偶者出産休暇」(28.8%)、「子の看護休暇」(15.4%)、「振替休日・代替休暇」(13.0%)となり、「育児休業」(13.4%)は少なかった。

一方、女性では「育児休業」(64.4%)がもっとも多く、「年次有給休暇」(37.4%)、「子の看護休暇」(17.2%)となった。

男性では、育児・介護休業法で定められた休業である「育児休業」を利用した人は少ないが、女性は男性とは異なり、育児休業を積極的に利用していることが分かった。

出典:日本労働組合総連合会、2020年

取得できた育児休業の期間は、男性は「1週間以内」が49.3%

さらに、育児休業を取得したことがある人では、育児休業をどれくらいの期間とりたいと思ったかを聞いたところ、男性では「1週間以内」(32.8%)や「2週間超1ヵ月以内」(28.4%)が多く、女性では「6ヵ月超1年以内」(55.9%)がもっとも多かった。

次に、実際に育児休業を何日間取得したかを聞いたところ、男性では「1週間以内」(49.3%)が半数近くに上り、女性では取得希望日数と同様に「6ヵ月超1年以内」(47.5%)が多かった。

男性は、まとまった期間の育児休業を取得し、育児に携わりたいと思っていても、実際には希望どおりに取得するのは難しいという本音が示された。

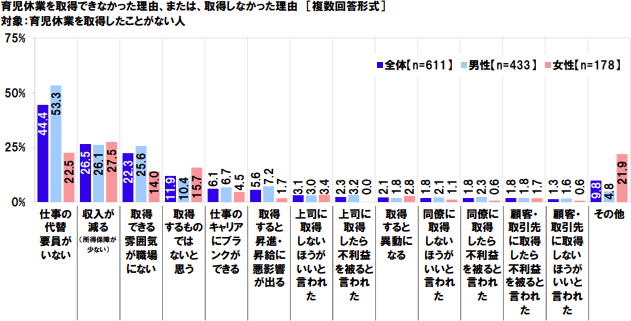

育児休業を取得できなかった理由は男女で差が

育児休業を「取得したかったが、取得できなかった」と答えた人の割合は、男性では31.6%と、女性の24.7%に比べて6.9ポイント多くなった。

育児休業を取得できなかった理由は、男性では「仕事の代替要員がいない」(53.3%)、「収入が減る(所得保障が少ない)」(26.1%)、「取得できる雰囲気が職場にない」(25.6%)、女性では「収入が減る」(27.5%)、「仕事の代替要員がいない」(22.5%)、「取得するものではないと思う」(15.7%)が多かった

育児休業を取得をしたかったにもかかわらず、希望が叶わなかったために諦めた人が少なくなく、また職場では取得するための環境が整備されていない現状が浮き彫りになった。

出典:日本労働組合総連合会、2020年

「子の看護休暇制度」を知っていた人は4割強

育児・介護休業法で定められた両立支援制度について認知について、休暇に関する制度を「知っていた」人の割合は、「パパ休暇」(30.1%)、「子の看護休暇制度」(42.6%)、就労上の制限に関しては、「時間外労働の制限」(36.4%)、「所定外労働(残業)の制限」(31.3%)、「深夜業の制限」(30.9%)となった。

・ パパ休暇

子の出生後、父親が8週間以内に育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、育児休業が取得できる制度

・ 子の看護休暇制度

小学校就学前までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇の取得が可能。半日単位での取得も可能

・ 時間外労働の制限

小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、1ヵ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限

・ 所定外労働(残業)の制限

3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、所定外労働を制限

・ 深夜業の制限

小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業を制限

日本労働組合総連合会