武田薬品工業などは、うつ病患者の就労における現状と課題について雇用形態別に調査し結果を発表した。

うつ病患者の60%は診断された時に、「このまま仕事を続けることができるか」と不安を感じていて、新型コロナウイルス感染症による影響について、58%が「心身のストレスの増加」を感じていることが分かった。

6割が「このまま仕事を続けられないかも」と受診に抵抗感

武田薬品工業とルンドベック・ジャパンは、「世界メンタルヘルスデー」に合わせて、過去5年以内の就労期間中に精神科、心療内科、メンタルクリニックではじめてうつ病と診断された19~64歳の全国の患者464人を対象にインターネット調査を実施し、その結果を発表した。

対象の内訳は、正社員200人、契約社員または嘱託社員116人、派遣社員46人、アルバイト・パートタイム102人だった。

その結果、うつ病患者の多くはいずれの雇用形態でも、仕事の継続やキャリアへの影響について不安を感じており、全体の半数以上の53%が精神科・心療内科・メンタルクリニックの受診に抵抗を感じていたことが分かった。

具体的には、受診に抵抗を感じた理由として、「このまま仕事を続けられないかもしれない」(59%)、「うつ病と診断されることで仕事から外されるかもしれない」(36%)、「将来のキャリアに不利になるかもしれない」(29%)が挙げられた。

仕事への継続や将来のキャリアに対する不安が

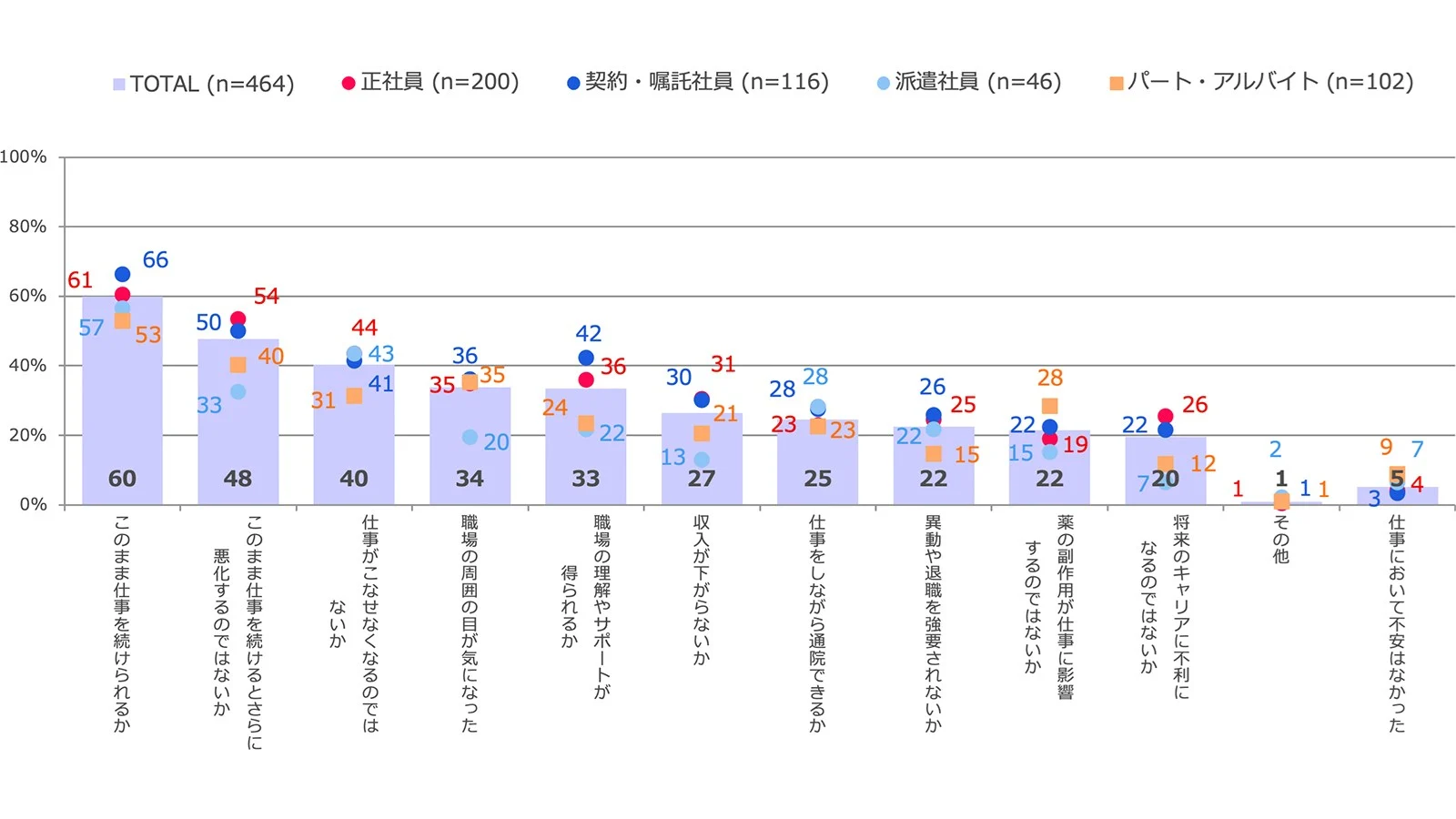

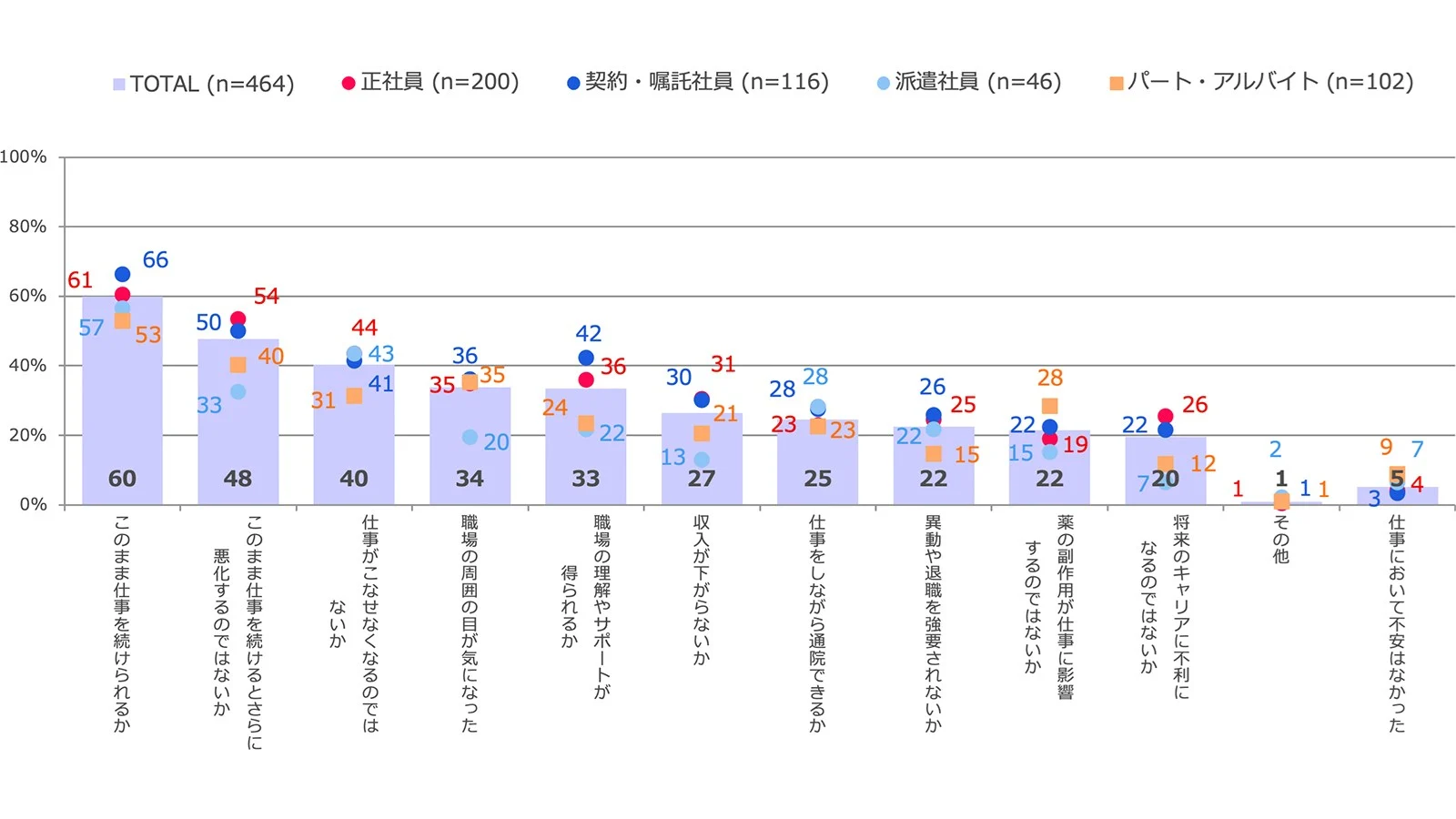

うつ病診断時に感じた不安としては、「このまま仕事を続けることができるか」(60%)、「このまま仕事を続けることでさらに悪化するのではないか」(48%)、「仕事がこなせなくなるのではないか」(40%)が多かった。

うつ病を発症する前と同じようなパフォーマンスを発揮できないと感じることが、仕事への継続や将来へのキャリアへの不安につながっていると考えられる。

うつ病患者が診断時に仕事をするうえで支障になった症状としては、「集中力が保てない(保てなかった)」(44%)がもっとも多く、うつ病を発症する前と同じようなパフォーマンスを発揮できないことが、仕事への継続や将来へのキャリアへの不安につながっていると考えられる。

Q. あなたが過去5年以内ではじめてうつ病と診断された時、

仕事でどのような不安がありましたか?(複数回答)

(n=464)

出典:武田薬品工業、2020年

非正規雇用の人は上司に相談するのが難しい

一方、正社員の84%は、会社の制度の利用や仕事への配慮を求めて、上司にうつ病と診断された結果を伝えていることも分かった。しかし、派遣社員、パートタイム・アルバイトといった非正規雇用の人では、その割合がそれぞれ52%、57%と低く、会社の人事制度などを利用するのが難しく、退職によってさらに就労の継続が難しくなっている可能性があることが分かった。

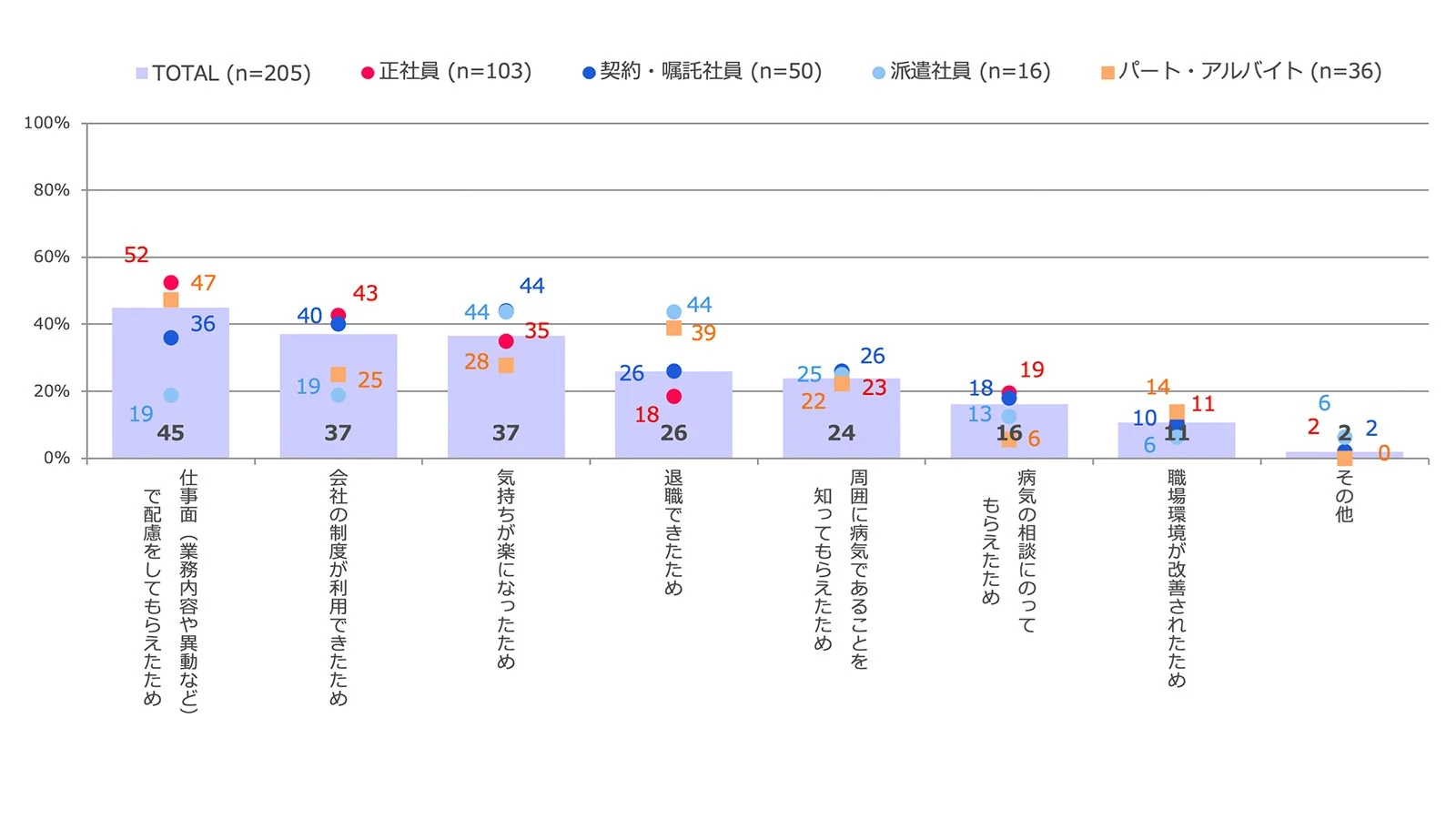

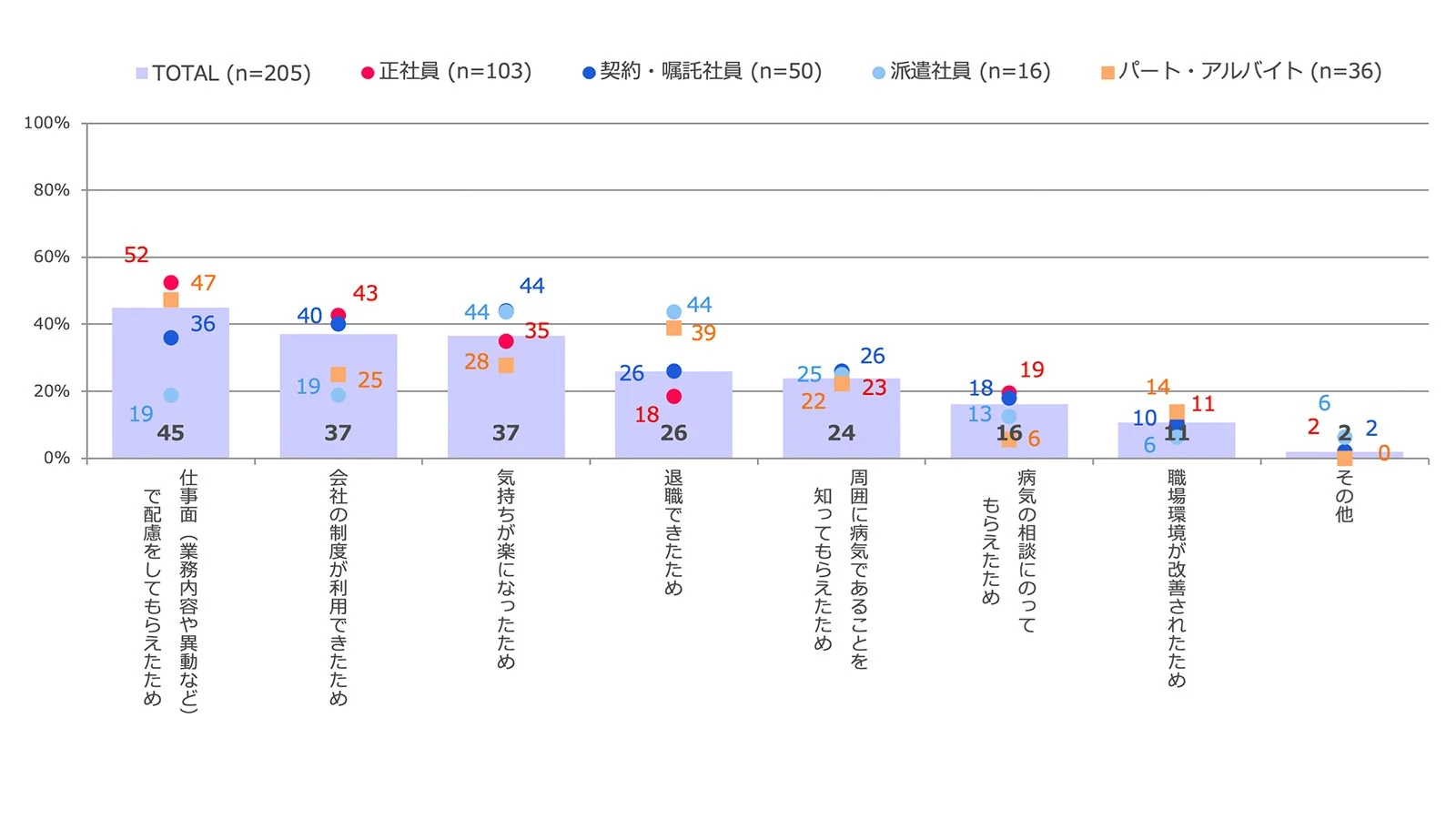

うつ病と診断されたことを上司に伝えて良かったと思う理由として、「仕事面(業務内容や異動など)で配慮してもらえた」(45%)、「会社の制度が利用できた」(37%)、「気持ちが楽になった」(37%)が多く挙げられた。

Q. うつ病と診断されていることを上司に伝えて良かったと思う理由をお答えください。

(n=205)

出典:武田薬品工業、2020年

さらに、うつ病と診断されたことを同僚に伝えてよかったと思う理由も、「気持ちが楽になった」(48%)、「周囲に病気であることを知ってもらえた」(42%)が挙げられ、職場で上司や同僚と病状について話すことは、仕事面への配慮だけではなく患者の安心感にもつながっている傾向が示された。

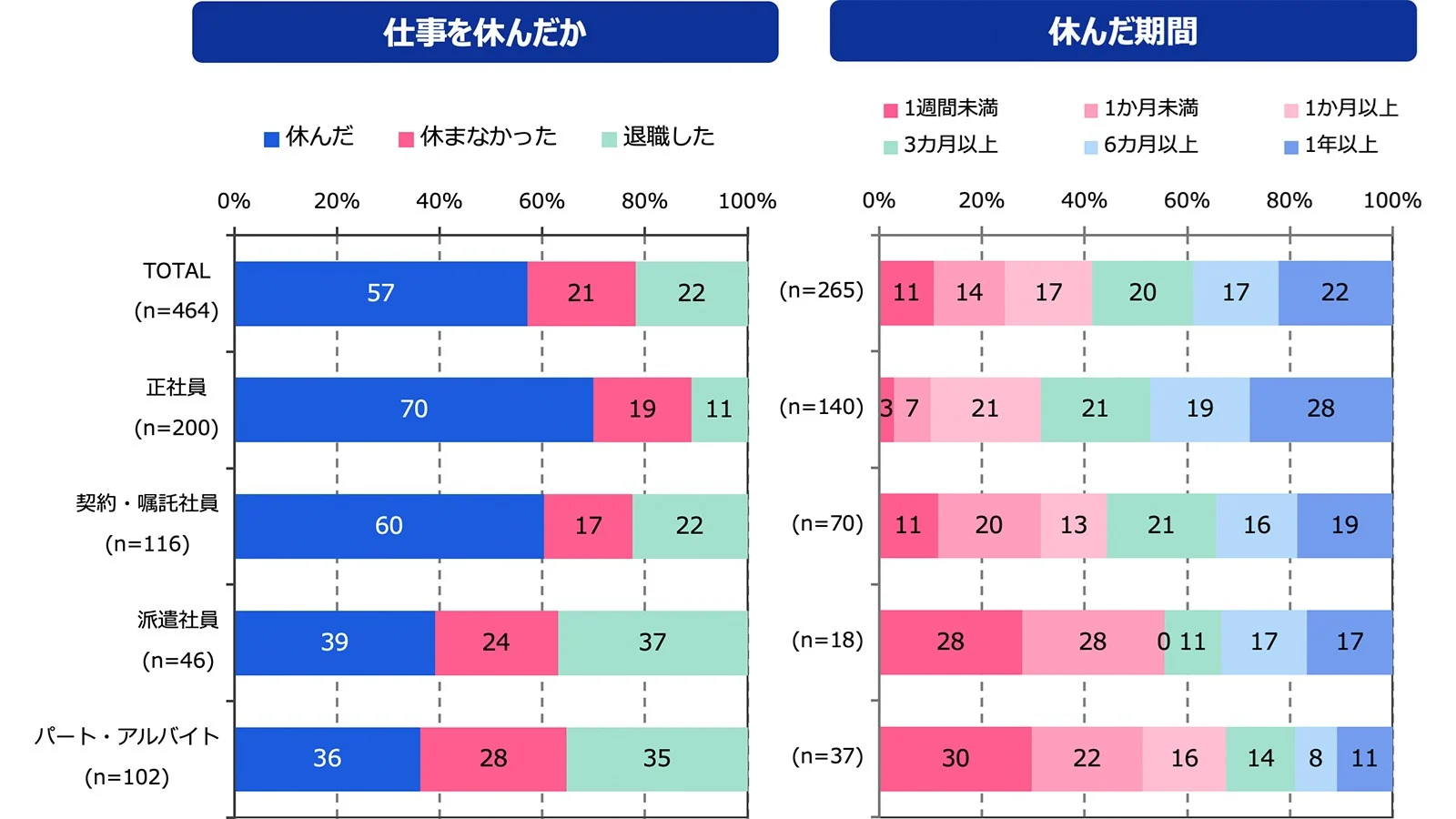

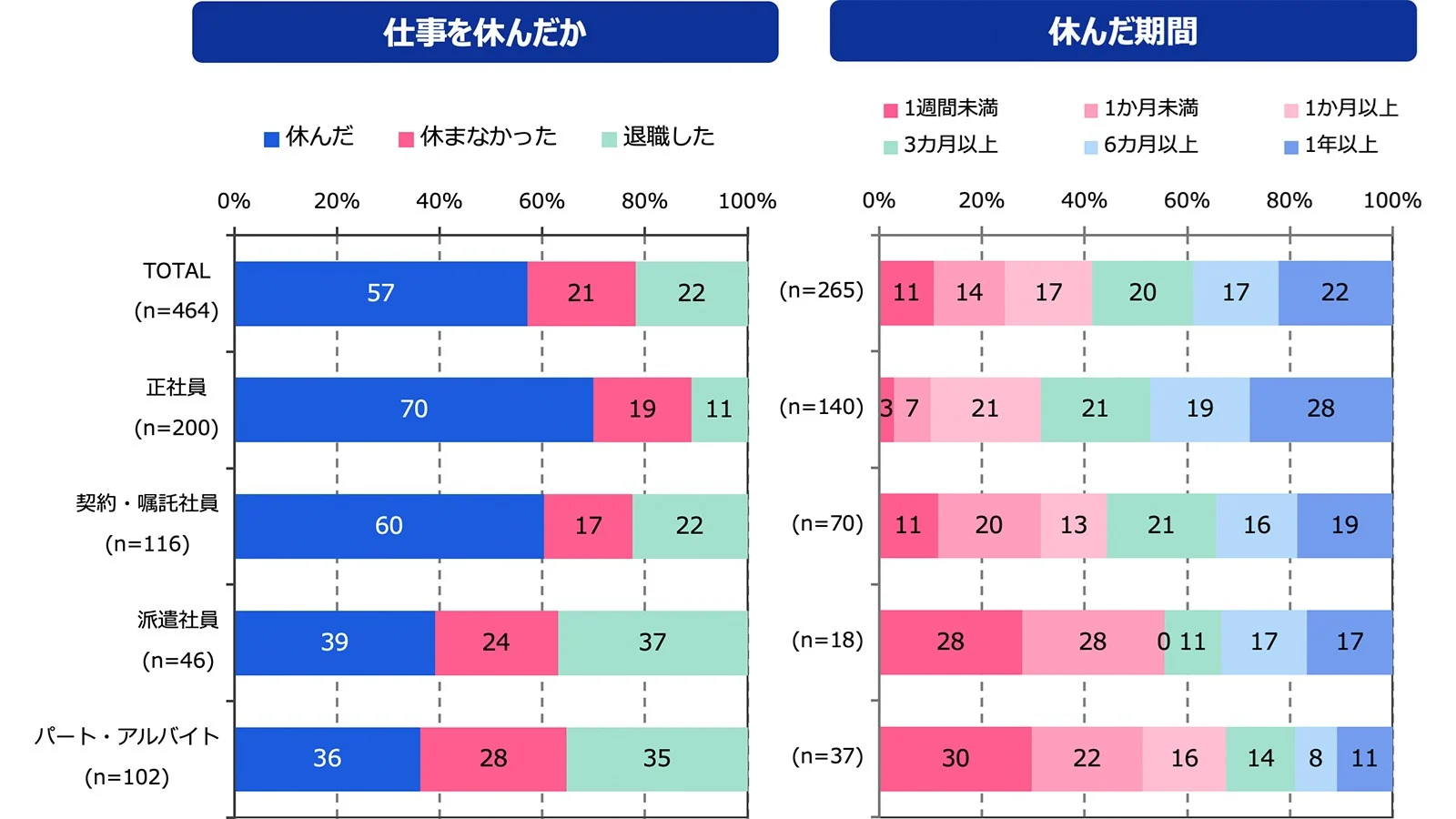

また、正社員の70%、契約・嘱託社員の60%がうつ病の治療のために仕事を休んでいるが、派遣社員では39%、パートタイム・アルバイト36%にとどまっている。

休んだ期間についても、正社員は68%、契約・嘱託社員56%が3ヵ月以上であるのに対して、派遣社員45%、パートタイム・アルバイト33%にとどまり、派遣社員の56%、パートタイム・アルバイトの52%は1ヵ月未満休んでいるという結果となった

Q. 診断された後、うつ病の治療のために、仕事を休みましたか?

連続して一定期間、休んだ期間をお答えください。

(n=464)

出典:武田薬品工業、2020年

58%がコロナ禍で心身のストレス増加

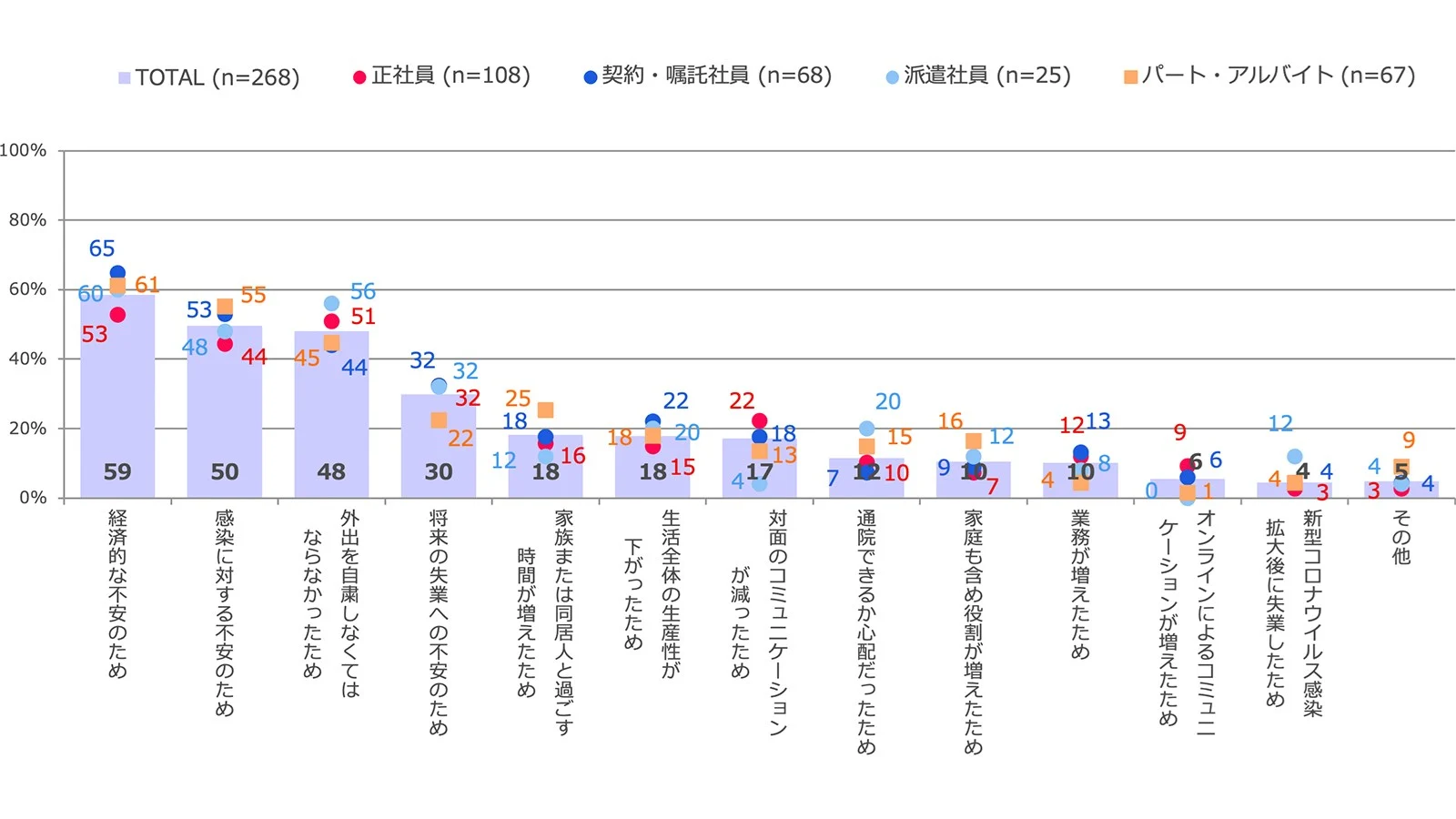

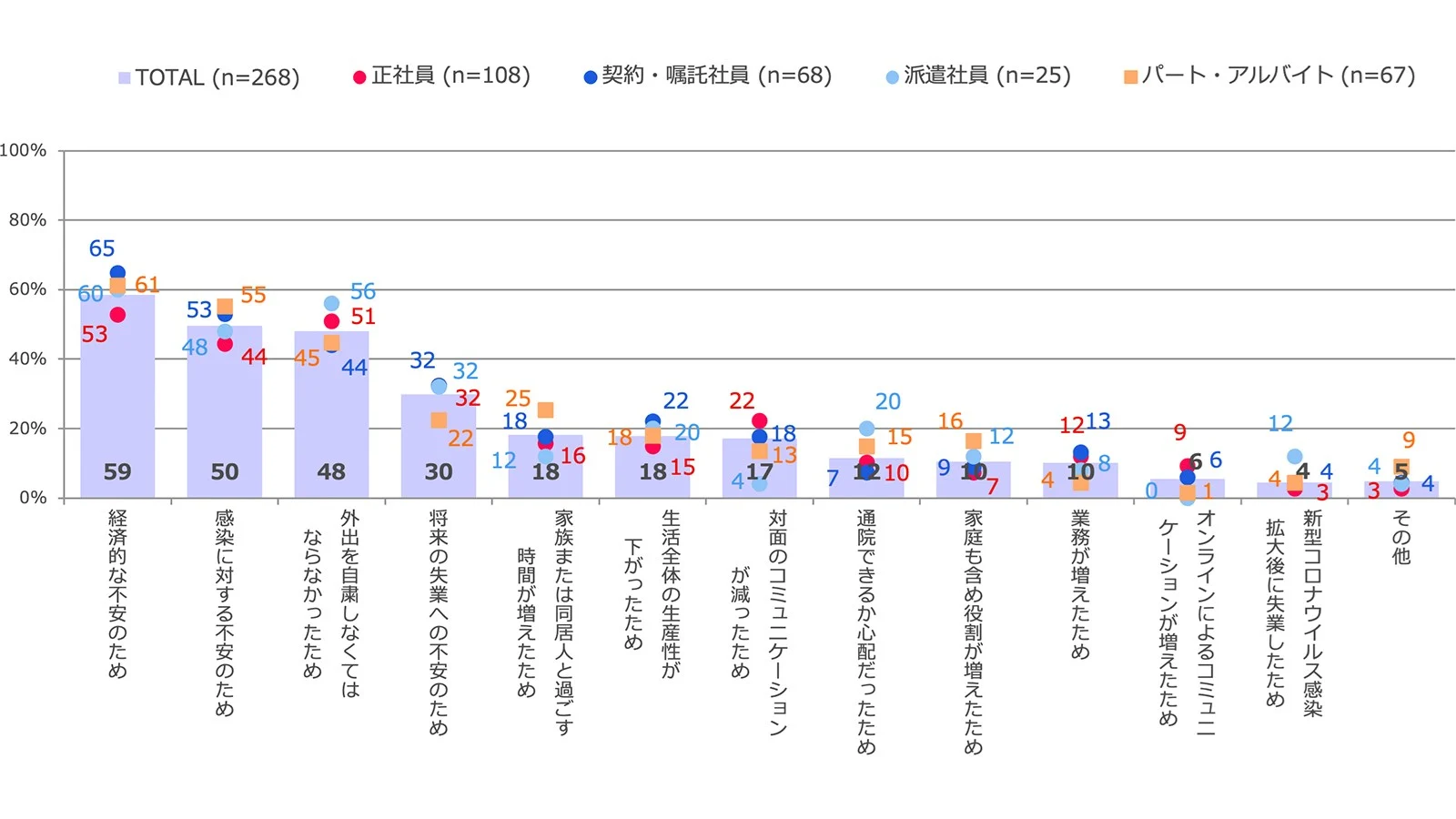

また、新型コロナウイルス感染症による影響について、就労しているうつ病患者の58%が心身のストレスの増加を感じており、主な理由として「経済的な不安のため」(59%)、「感染に対する不安のため」(50%)、「外出を自粛しなくてはならなかったため」(48%)が挙げられた。

一方、7%はストレスが減ったと答えており、その理由は「外出する必要がなくなった」(66%)、「人と会う機会が減った」(66%)、「1人でいられる時間が増えた」(56%)、「通勤がない、または通勤することが少なくなった」(53%)、「対面のコミュニケーションが減った」(50%)が多く、人とのコミュニケーションの減少がストレス減少の理由の上位を占めた。

今回の調査により、働くうつ病患者のニーズは、うつ病の治療後も就労を継続していくことであり、雇用形態にかかわらず、仕事を継続するための企業内のサポート、包括的な社会の構築が重要であることが示唆された。

Q. 新型コロナウイルスの影響で心身のストレスが増えた理由として、

あてはまるものをすべてお答えください。

(n=268)

出典:武田薬品工業、2020年

うつ病患者が働き続けられるようサポートが必要

長年にわたりうつ病の研究と治療に携わり、今回の調査の監修者である、慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室教授で日本うつ病学会理事長の三村將先生は次のように述べている。

「今回の調査で明らかとなった就業しているうつ病患者さんのもつ不安や課題は、臨床現場で患者さんから把握している内容と同様の傾向で、うつ病という疾患へのサポートを検討していくうえで意義あるものだと考えられます」。

「とくに、うつ病と診断されることによる就労の継続への不安や就労に支障がでる症状があるという実態は、広く理解されているとは言い難い状況です。国内の労働人口が減少傾向にある中、就労意欲のあるうつ病患者さんが成果を出しながら継続して働き続けられるよう、制度の構築だけではなく、患者さんを取り巻く上司や周囲の同僚の方々が疾患への正しい理解にもとづいてサポートすることが重要です」としている。

うつ病などの精神疾患には多面的なアプローチが求められる

なお、調査を行ったルンドベックは精神・神経疾患に特化したグローバル製薬企業で、精神・神経疾患を患っている人々の治療の向上と、より良い生活の実現に貢献するため、「Progress in Mind」(プログレス・イン・マインド)という取組みをしているという。

「世界で推定7億人を超える人々が精神・神経疾患を抱えて暮らしています。そのうちあまりにも多くの人々が適切な治療を受けていない、偏見にさらされている、勤務日数が減少する、早期退職をせざるをえないなどの状況に苦しんでいます」としている。

精神疾患を抱える患者のために多面的なアプローチが必要で、患者の家族へのサポートを強化し、患者を広く受けられるよう社会的受容を推進する必要があるとしている。精神疾患をもつ患者に対応する専門家と患者の両方のコミュニティに働きかけ、教育・支援のためのプログラムを提供するなどの取組みをしている。

武田薬品工業

ルンドベック