国立循環器病研究センターは、日本の急性期脳梗塞の医療の全国の実態を明らかにしたと発表した。

172施設から8,206症例から医療の質を分析したところ、血栓溶解療法(t-PA療法)は83.7%、血栓回収療法は34.9%で施行されており、退院時で機能的に自立できる状態であった症例は37.7%に上ることなどが分かった。

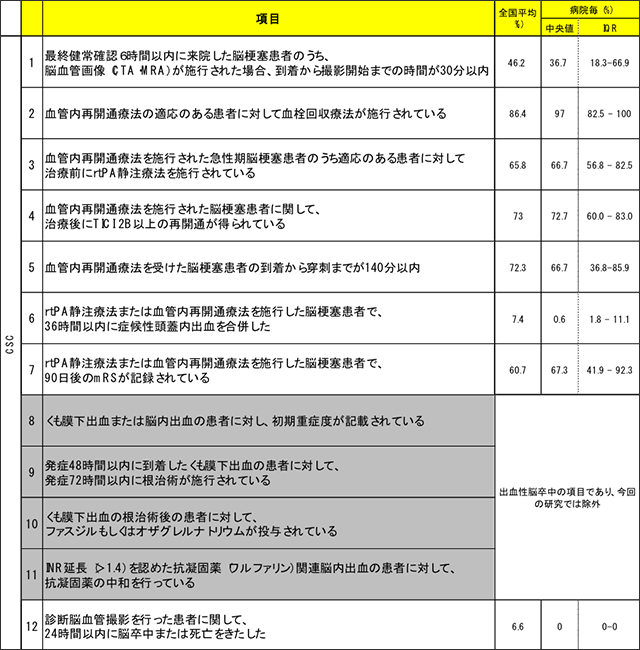

ただし、来院から30分以内での脳血管画像の評価など、6つの項目で目標達成が不十分であることも分かった。

プロセス指標を高めることでt-PA療法などが向上

研究は、国立循環器病研究センターの飯原弘二病院長が代表を務める「J-ASPECT研究」での、脳卒中での医療の質を評価する「Close The Gap - Stroke」(CTGS)というプロジェクトの研究成果。研究成果は医学誌「Circulation Journal」に掲載された。

医療の質(QOC:Quality of Care)をいかに改善するかが、世界的に注目されている。医療の質は、「ストラクチャー指標」(構造指標:集中治療室、専門医数など)、「プロセス指標」(手順指標:ガイドラインに記載された標準的医療の実施など)、「アウトカム指標」(成果指標:死亡率など)の3つによって測ることができる。なかでも、「プロセス指標」を測ることは、医療の質の改善に直接に関連すると考えられている。

米国では、脳卒中を含む循環器疾患の医療の質とアウトカムに関する学術会議が1999年に最初に開催され、それ以降は「Get With The Guidelines(GWTG)-Stroke」と呼ばれるプロジェクトが開始された。

「GWTG-Stroke」では、推奨するガイドラインを提示するとともに、Webセミナーや患者管理ツールが提供されている。同プロジェクトに参加した施設で、血栓溶解療法(t-PA療法)を含む「プロセス指標」(来院後の1時間以内のt-PA投与など)の遵守率が毎年向上し、その結果、脳梗塞の治療成績が改善したと報告されている。

「t-PA療法」と「血管内治療」が脳梗塞の治療を変えた

脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の総称である脳卒中は、日本でも死因の第3位、要介護原因の第1位となっており、重大な疾患だ。

うち脳梗塞は、脳の血管が細くなったり、血管に血栓(血の塊)が詰まったりして、脳に酸素や栄養が送られなくなる病気だ。そのため、脳の細胞が傷害を受け、手足の麻痺などの症状が起こる。

一方、「t-PA」は血栓を溶かす薬(血栓溶解薬)であり、この薬を使って脳血流を早期に回復させ、脳の障害を防ぐ治療法がt-PA療法だ。早い段階でt-PAを投与すれば、脳の傷害を最小限にとどめることができる。

しかし、t-PA療法は、脳梗塞を発症してから4時間半以内に行わなければならない。それを過ぎてから投与すると脳出血を起こす危険性が高くなるとされている。

脳梗塞の発症から4時間半以内に医療機関に到着しても、診察や画像検査、血液検査などに時間がかかるので、発症から3時間半以内に医療機関に到着するのが望ましい。脳梗塞の発症が疑われる場合は、すぐに救急車を呼び医療機関を受診することが重要だ。

また、「血管内治療」は、脚の付け根の動脈からカテーテルを脳の血管に送り込むことで治療する方法。カテーテルの先端についたデバイスで、脳の血管に詰まっている血栓を取り除き、血流を再開させる。

脳血管内治療は最近では、ステントやカテーテル、血栓回収デバイスなどの進歩により、効果や安全性が向上し、脳梗塞の後遺症を残さなくて済むケースは増えている。

急性期脳卒中の医療の質を計測するプログラムが必要

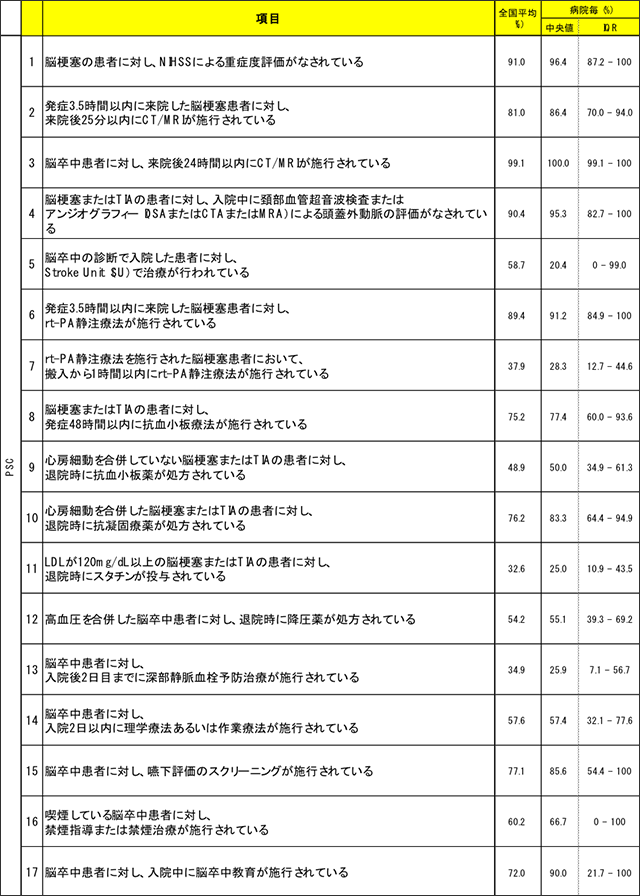

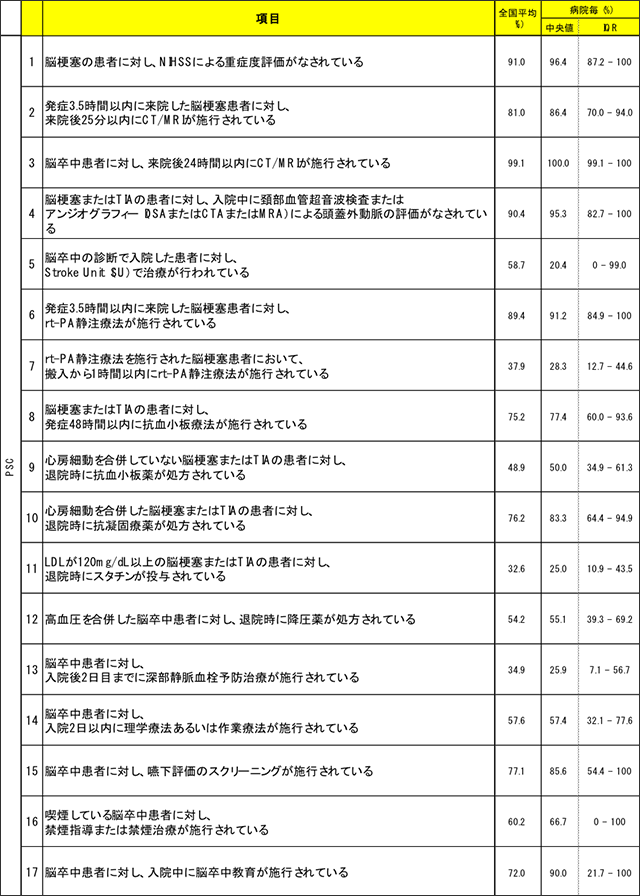

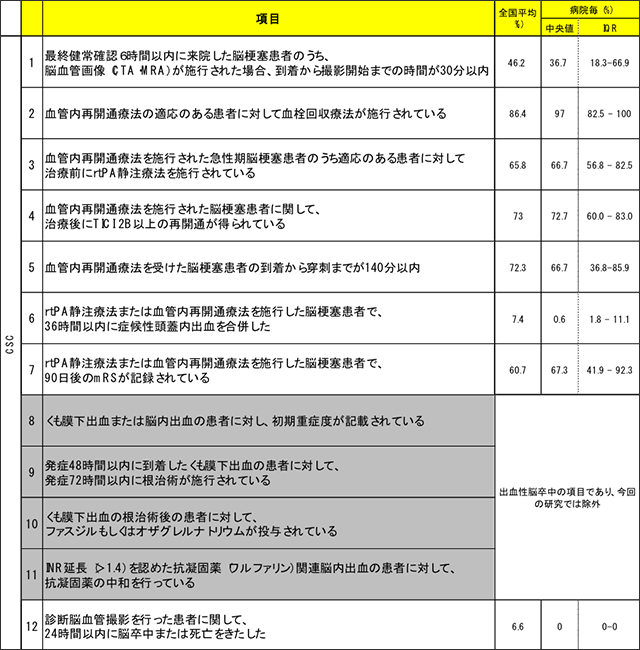

研究グループは、脳卒中での医療の質を測定するためのプロジェクト「CTGS」を立ち上げ、脳卒中センターの認証について、医療の質の評価指標を日本ではじめて策定し、2019年に報告した。そして同年に、日本で一次脳卒中センターが認証された。

日本ではこれまで、全国レベルで系統的に脳卒中医療の質を計測し、改善をはかるプロジェクトはなかった。1つの理由は、臨床現場は多忙であり、その負担を抑えながら、精度の高い方法で医療の質を計測する方法がなかったことだ。

そこで研究グループは、DPC(入院医療費の支払い制度)情報を活用した、日本で最大の脳卒中・脳神経外科医療のデータベース事業である「J-ASPECT研究」を、日本脳卒中学会、日本脳神経外科学会との連携のもと継続している。「J-ASPECT研究」は10年前に開始され、775施設から429万件のデータが集まっている。

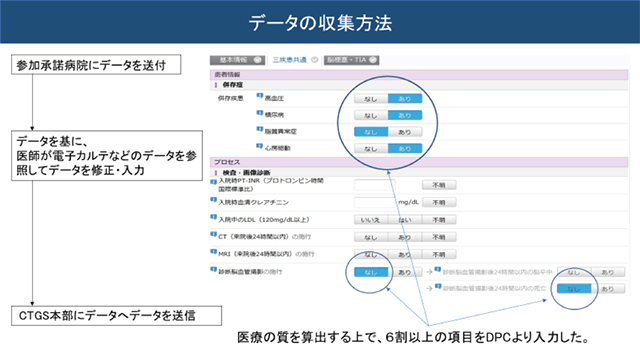

しかし、急性期脳卒中の医療の質を計測するためには、DPC情報のみでは、時間的な情報(来院してから治療までの時間など)が不足している。現場の負担を減らしながら、精度を高めた、医療の質を計測する画期的なプログラムの開発が必要だった。

急性期脳卒中の医療の質を分析できるようになった

そこで研究グループは、すでにJ-ASPECT研究に登録されていたDPC情報を活用し、医療の質の算出に必要な情報のみを、参加施設で付加することで、急性期脳卒中の医療の質を、現場の負担を抑えながら計測・収集するプログラムを、世界ではじめて開発した。

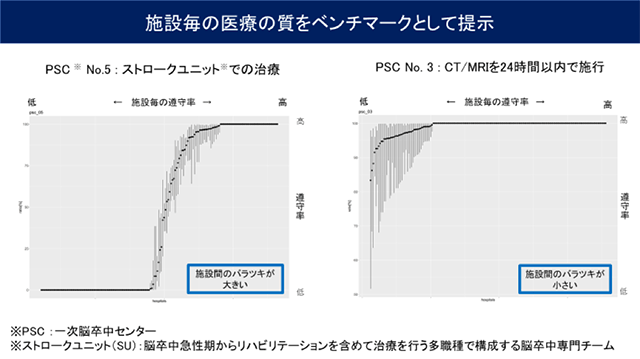

その結果をベンチマークとして参加施設に提示することで、日本の脳卒中治療での問題点を明らかにし、自発的な改善を促すことを目指している。

具体的には、まず2013~2015年に、急性期脳梗塞に対して「再開通療法」(t-PA静注療法、血管内治療による血栓回収療法)を施行した症例を、同データベースから抽出し、参加施設に追加情報の入力を依頼した。その結果、172施設から8,206症例が登録され、医療の質を分析できるようになった。

出典:国立循環器病研究センター、2020年

t-PA療法は83.7%で施行 血栓回収療法は34.9%

その結果、対象患者のうち、t-PA療法は83.7%、血栓回収療法は34.9%で施行されており、退院時で機能的に自立できる状態であった症例は37.7%に上ることが分かった。

さらに、策定した医療の質のうち、来院から30分以内での脳血管画像の評価や、60分以内でのt-PA投与、退院時の適切なスタチンの投与、深部静脈塞栓症の予防など合計6つの項目で、目標の達成が不十分であることが分かった。

今回開発したDPC情報を活用したプログラムでは、医療の質の測定に必要となる項目のうち6割を、DPCのデータからあらかじめ入力した状態で提供することで、臨床現場での負担を軽減することもできた。また同時に、入力したDPC情報の精度を確認し、9割以上の正確性をあることも分かった。

現在、研究グループは第2期目の研究を行っており、400以上の施設から、約2万件の症例登録があったという。

「脳卒中での医療の質の推移を継続的に評価するとともに、治療結果に関係する指標を明らかにできれば、遵守率のさらなる改善に向けた介入なども検討できるようになる」と、研究グループは述べている。

出典:国立循環器病研究センター、2020年

J-ASPECT研究の「Close The Gap - Stroke」で、日本での脳卒中センターの認証に関連した医療の質の評価指標をはじめて策定された。

出典:国立循環器病研究センター、2020年

国立循環器病研究センター

J-ASPECT Study

Measuring Quality of Care for Ischemic Stroke Treated With Acute Reperfusion Therapy in Japan - The Close The Gap-Stroke -(Circulation Journal 2020年11月20日)