肉類の摂取量が多い男性では、死亡リスクや心疾患による死亡リスクが上昇することが、日本人約9万人を14年間の追跡して調査した研究で明らかになった。

一方、女性では肉を食べていると、脳血管疾患による死亡リスクが低下する傾向がみられた。

「肉を食べる量は、多過ぎても、少な過ぎても良くない」ことがあらためて示された。

日本人の肉類の摂取量は36年間で2倍に増加

「JPHC研究」は日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で実施されている多目的コホート研究。

今回の研究はJPHC研究の一環として行われたもので、国立がん研究センターなどの研究グループによるもの。研究成果は、科学誌「PLOS ONE」に掲載された。

日本では、食生活の欧米化により、1970年から2006年までの間に肉類の摂取量が2倍に増加したとされている。

日本では、肉類摂取による動物性脂肪やタンパク質の摂取が1960年代以降の日本人の脳卒中の減少に貢献したとされる一方で、欧米諸国では赤身肉や加工肉の過剰摂取によるさまざまな疾病リスクの増加が報告されている。

タンパク質、とくに動物性タンパク質の摂取量が多過ぎると、2型糖尿病のリスクが上昇するという研究が発表されている。日本人を対象としたJPHC研究の過去の報告でも、赤身肉を食べ過ぎると糖尿病リスクが上昇することが示されている。

しかし、これまで、肉類摂取と死亡リスクについて、日本からの研究報告は少なく、また結果が一致しておらず、よく分かっていなかった。そこで研究グループは今回の研究で、日本人を対象に、肉類摂取と主要死因別の死亡との関連について調査した。

日本人約9万人を14年間調査

研究グループは、1995年と1998年に、岩手、秋田、長野、沖縄、東京、茨城、新潟、高知、長崎、大阪の11保健所管内に在住していた45~74歳の男女のうち、食事調査アンケート回答した8万7,507人を2011年まで追跡して調査した。

調査開始時におこなった食事アンケートの結果を用いて、肉類の総量や赤身肉(牛・豚)・加工肉(ハム・ソーセージなど)・鶏肉の1日当たりの摂取量を少ない順に人数が均等になるよう4グループに分け、もっとも少ないグループと比較して、その他のグループのその後の死亡リスクについて調べた。

解析にあたっては、年齢、地域、喫煙、飲酒、身体活動、肥満度、既往の有無(糖尿病、高血圧症)、総エネルギー摂取量、総脂肪摂取量、野菜・果物・魚・乳製品・卵・食塩の摂取量を、グループによる違いが結果に影響しないように統計学的に調整した。

肉類の摂取量が多い男性で死亡リスクが上昇

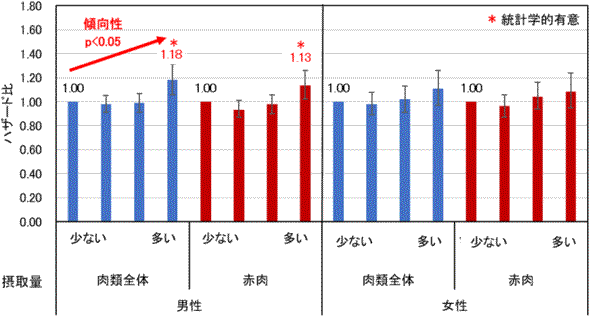

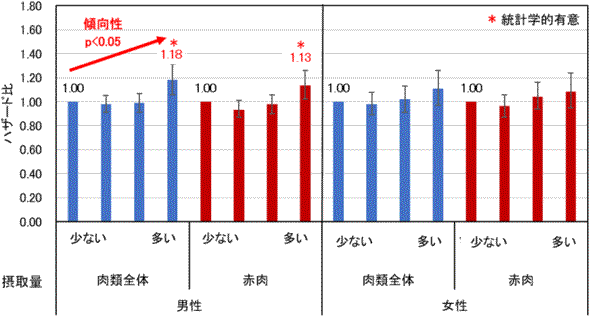

その結果、平均14年間の追跡期間中に、男性では、肉類全体の摂取量がもっとも少ないグループに比べ、もっとも多いグループで総死亡リスクが上昇し、また赤身肉でも摂取量の多いグループで総死亡リスクが上昇することが示された。女性では、肉類摂取による総死亡リスクとの関連はみられなかった。

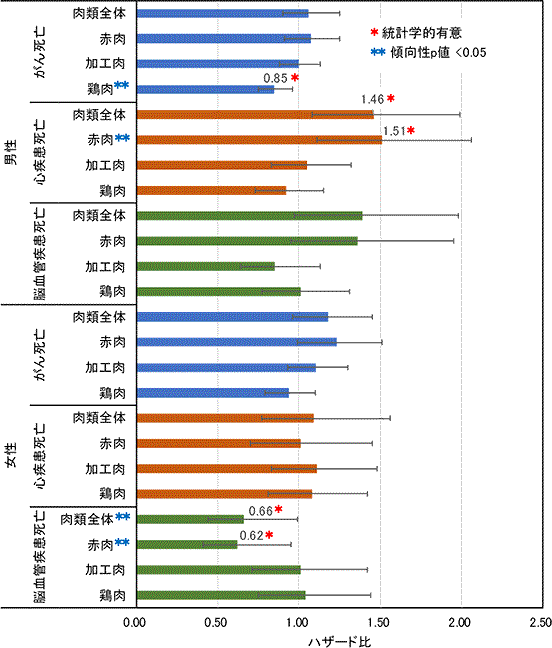

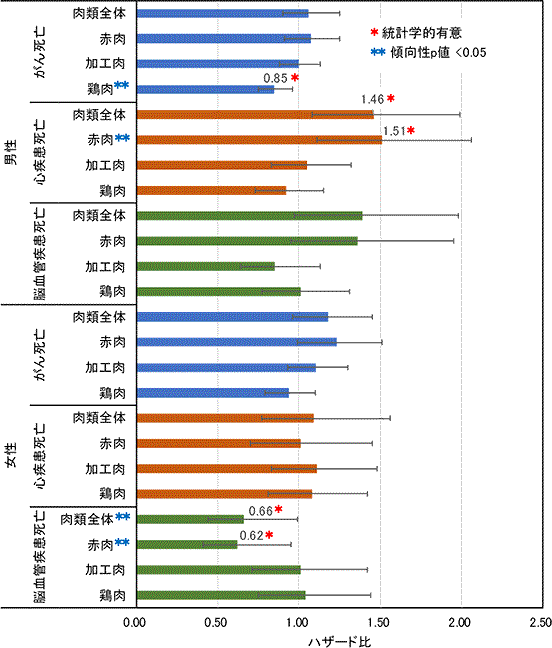

さらに、肉類摂取と死因別死亡との関連を検討したところ、男性では肉類全体および赤身肉の摂取量がもっとも少ないグループに対して、もっとも多いグループでは、心疾患死の死亡リスクが高くなった。

一方、女性の死因別の死亡では、肉類全体および赤身肉の摂取量が多いグループで、脳血管疾患の死亡リスクが有意に低下していた。

肉類と赤身肉の摂取量と総死亡リスクの関連

出典:国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループ

肉類摂取量と死因別死亡リスクとの関連

出典:国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループ

肉は良質なタンパク源だが、食べ過ぎはやはり良くない

肉類などの動物性食品はアミノ酸スコアが高く、良質なタンパク源になる。とくに高齢者では、フレイルやサルコペニアを予防するために、良質なタンパク質を摂取することは重要となる。

しかし、肉を食べ過ぎると、飽和脂肪酸やコレステロールが増えてしまうおそれがある。飽和脂肪酸を摂り過ぎると、血液中に悪玉コレステロールを滞らせ、動脈硬化の原因となる。

日本人の食事摂取基準でも、飽和脂肪酸は脂質全体の3割を超えないように抑えることが望ましいとされている。

今回の研究で、男性では、肉類全体および赤身肉の摂取量がもっとも多いグループで、総死亡および心疾患による死亡リスクが高くなることが分かった。

この結果は、これまでの欧米や中国からの疫学研究をまとめた、メタアナリシス(統計解析)研究で、赤身肉の摂取量が多いと総死亡リスクが高いことが報告されている結果と一致している。

女性では肉を食べることで脳卒中の予防効果も

「これまでの研究でも、肉類に多く含まれる飽和脂肪酸を多く摂取すると、心疾患のリスクが増加することが報告されていることから、今回の研究でも同様の関連がみられたと考えられます」と、研究者は述べている。

さらに、「鶏肉の摂取量が多いと、がんの死亡リスク低下との関連がみられましたが、メカニズムはよく分かっておらず、さらなる研究が必要です」としている。

女性では、肉類全体および赤身肉の摂取量の多いグループで、脳血管疾患による死亡リスクが低下する傾向がみられた。

「肉類は主要なタンパク源であり、適量のタンパク質の摂取は血圧を適正に保ち、脳卒中を予防すると報告されています。さらに女性は男性に比べ、肉類全体の摂取量が少ないため、過剰摂取の影響が出にくと考えられます」としている。

今回の研究の限界として、1回のアンケート調査から計算された摂取量で計算しており、追跡中の食事の変化については考慮していないことなどを挙げている。

多目的コホート研究(JPHC Study) 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループ

Association between meat intake and mortality due to all-cause and major causes of death in a Japanese population(PLOS ONE 2020年12月15日)

Red meat consumption is associated with the risk of type 2 diabetes in men but not in women:a Japan Public Health Center-based Prospective Study(British Journal of Nutrition 2013年5月7日)

Red and Processed Meat Consumption and Risk of Incident Coronary Heart Disease, Stroke, and Diabetes Mellitus(Circulation 2010年5月17日)