東京都健康長寿医療センター研究所などは、日本の新型コロナウイルス感染症の流行下での自殺について調査した。

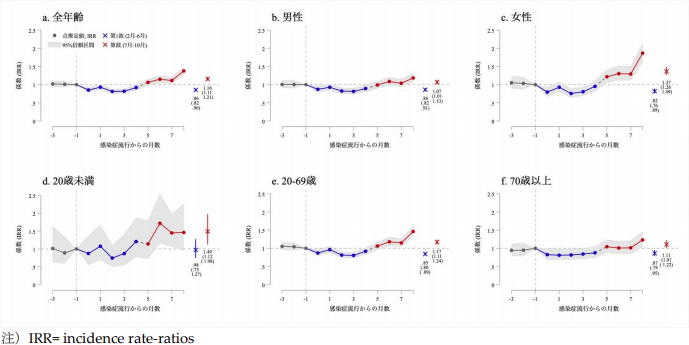

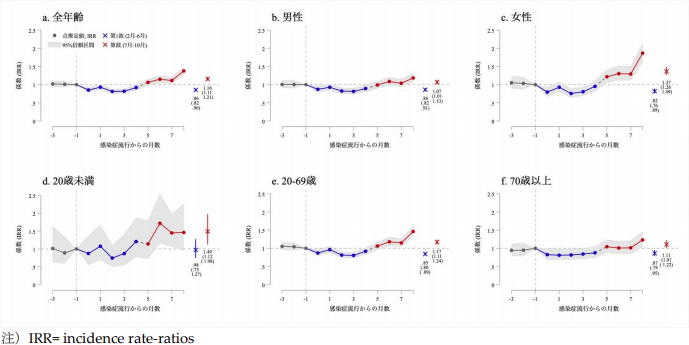

自殺は、感染症の第1波が起こった2月~6月では14%低下したのに対し、第2波が発生した7月以降では16%増加したことを明らかにした。

第2波では、とくに女性(37%)、子供・青年(49%)の自殺率の上昇が顕著だった。

研究者は、「今回の研究のみで原因や対応策を特定することは困難です」としながらも、「女性や子供を中心に、自殺の動向に注視し続ける必要があります」と指摘している。

経済・生活面での影響が大きい人々のために、自殺予防の策を打ち出すことが課題に

コロナ禍での自殺率は、感染拡大第1波で下落した後に、第2波では、女性、子供や青年を中心に上昇したことが、東京都健康長寿医療センター研究所などの研究で明らかになった。

自殺は、感染症の第1波が起こった2月~6月では14%低下したのに対し、第2波が発生した7月以降では16%増加した。第2波では、とくに、女性(37%)、子供・青年(49%)の自殺率の上昇が顕著だった。

世界的に流行する新型コロナウイルス感染症は、感染症そのものの脅威のみならず、経済的損失や社会関係の制限などを通じて、生活のあらゆる側面に影響を与えている。

仕事、家庭、学校を含め、生活に大きな影響がもたらされ、人々はウイルス感染を恐れて、家族や友人との接触を大幅に制限し、政府も感染拡大防止のためのさまざまな規制・要請を行っている。これにともない経済活動は大幅に縮小し、失業や企業の倒産の増加も懸念されている。

それらの帰結のひとつとして、人々の精神的な健康状態に悪影響を及ぼし、自殺リスクを高める可能性があることが各国で危惧されている。

「新型コロナウイルス感染症は、今後もしばらくの間は、我々の生活へ影響を及ぼし続けることが懸念されます」と、研究者は指摘している。

「したがって、感染症の拡大予防や政府による補償といった経済対策のみならず、とくに女性、子供、若年層など感染症による経済や生活の面での影響が大きいことが懸念される人々のためにも、自殺の予防につながる効果的な策を打ち出すことも、重要な公衆衛生課題となっています」。

研究は、東京都健康長寿医療センター研究所の岡本翔平特別研究員が、香港科技大学の田中孝直研究員と共同で行ったもの。研究成果は、国際誌「Nature Human Behaviour」に掲載された。

第1波では政府による所得保障、労働時間の減少、学校閉鎖などが関与か

研究グループは、日本での新型コロナウイルス感染症流行下での自殺の動向を評価することを目的に調査を開始。「地域での自殺の基礎資料」(2016年11月~2020年10月)などの、「感染症拡大前後を含み」「日本の全人口を対象とした」「市区町村レベルで集計されている」データ(n=8万8,512人)を用いて、差の差分法(Difference-inDifference)により、感染症流行下の自殺の動向を評価した。

代表性のあるデータにより、準実験アプローチを用いて、各年月に特異的に発生し、季節性など自殺に関連しうる要因をコントロールした上で、感染症流行下での自殺率の変動を評価したことが今回の研究の特徴となる。

その結果、感染症拡大の初期段階である2020年2月~6月に、月当たりの自殺率は14%低下したことが明らかになった。この背景にさまざまな要因が複雑に絡みあっていると考えられるが、人々の心理・行動的反応、政府による所得保障、労働時間の減少や学校閉鎖などが関与している可能性が考えられる。

第1波での自殺者数の減少は、家計や企業への給付金・緊急事態宣言下での労働時間の減少・一斉休校が関与している可能性がある。

研究グループは、「因果関係は特定できません」としながらも、「自殺者の減少は給付金が配布された時期とおおむね一致し、緊急事態宣言下(4月・5月)では労働人口の自殺者数が大きく減少し(約20~30%)、一斉休校下(3月・4月)では学生の自殺者数が約50%程度減少しました」と指摘している。

第2波で女性の自殺は37%上昇 子供の自殺も49%上昇

一方で、第2波以降(2020年7月~10月)は自殺者数が16%程度増加した。この間、徐々に自殺者数が増加する傾向がみられた。

第2波では、自殺の動向は性別・年齢・職業において大きく異なる。とくに女性の自殺は37%上昇し、これは男性の約5倍(男性は7%上昇)にあたり、主婦の自殺も倍増した。

年齢別では、子供の自殺が49%上昇し、大人、高齢者と比較してとくに顕著だった。

日本では、感染症拡大以降、失業率が9ヵ月連続で上昇し、ソーシャル ディスタンシングにより社会関係の制限が続くほか、感染症への不安の声が依然として聞こえている。これらのことが複合的に、自殺リスクに影響を与えた可能性がある。

これは、新型コロナウイルス感染症が、サービス業・旅行業など、女性が多く就業する傾向にある産業の雇用に大きな影響を与え、また在宅勤務・学校閉鎖により、とくに、働く母親の負担増につながるという先行研究とも整合性がある。

さらに、日本でもDV(家庭内暴力)の相談件数(95%が女性)が、昨年度と比較して大きく増えていることにも関連している可能性がある。

また、若年層(20歳未満)での自殺増加にも注目する必要がある。若年労働者は、スキルの蓄積がまだ不十分で、より不安定な雇用状況に置かれやすく、コロナ不況の煽りを受けやすいと考えられる。

さらに、学校の開始時期と自殺に関連があることは以前の研究からも示唆されており、一斉休校で学事スケジュールが大きく変わったことなども、学生の精神的健康に影響を与えた可能性も考えられるという。

Difference-in-Differences design(差の差分の分析)による

新型コロナウイルス感染症拡大後の自殺率変化

出典:東京都健康長寿医療センター研究所、2021年

女性や子供を中心に、自殺の動向に注視し続ける必要が

「今回の分析の結果は、過去の金融危機などでの自殺の動向と大きく異なります。一般的に経済状況の悪化は男性労働者の自殺増につながり、今回の研究の結果と反対です。また、自殺者数は、もともと自殺率が低かった市区町村のみで増加し、自殺率が高かった市区町村では、この傾向は確認されませんでした」と、研究者は指摘している。

また、感染者数が多い、失業率が大きく増加しているなど、新型コロナウイルスの影響が顕著な地域では、自殺者数の増加が大きいことが懸念されたが、今回の分析では、これらの地域差はみられなかった。

「今回の研究の狙いはあくまで、新型コロナウイルス感染拡大以降の自殺者数の動向を厳密な方法を用いて分析することにあります。この研究のみでは、その原因や対応策を特定することは困難です」と、研究者は述べている。

「感染症の負の影響は今後も続くことが懸念され、引き続き、女性や子供を中心に、自殺の動向に注視し続けることが求められます」と強調している。

なお、今回の研究についての詳しい情報は、下記ホームページで公開されている。

岡本 翔平 - Increase in suicide following an initial decline during the COVID-19 pandemic in Japan - 論文 - researchmap

東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チーム

Increase in suicide following an initial decline during the COVID-19 pandemic in Japan(Nature Human Behaviour 2021年1月15日)