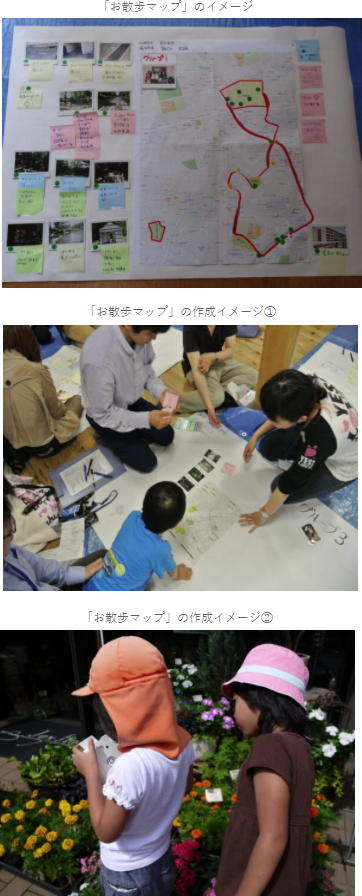

東京都市大学人間科学部児童学科は、地域の子育て(公園、商店街、神社、道、交番、子育て支援事業など)支援の一環として、子供と大人がともに活用できる「お散歩マップ」の作成手法を開発した。

子供目線を重視しており、同マップを子供と大人がともに作成・活用することで、子供の五感を刺激し、成長を促す効果が期待できる。

さらに、地域の子育て資源の発見・活用にも通じ、大人(保育者、保護者)・子供と地域社会との接点が生まれることで、地域でのつながりの希薄化を低減する効果も期待できる。

子供の五感を刺激し、成長を促す効果を期待

東京都市大学は、地域の子育て資源(公園、商店街、神社、道、交番、子育て支援事業など)を、子供と大人がともに活用する「お散歩マップ」の作成手法を開発した。

近年、子供を取り巻く環境が変化し、自然や人との交流が減少したことにより、子供の他者との関わりや運動能力、自立心、規範意識の低下と、子育ての孤立化が課題となっている。

同大学人間科学部児童学科の松橋圭子准教授らが開発した「お散歩マップ」は、横浜市内にある保育施設の協力を得て開発したもので、子供とまちとの関係性に着目している。

同マップでは、大人ではなく園児の目線で「楽しい」や「危ない」と思う点を取り入れることが可能で、園児にカメラを持たせて園外で撮影させたり、散歩から帰った園児から話を聞きとるなどして、覚えやすいマークや写真を貼り付けた散歩ルートを作成する。

「お散歩マップ」をによる地域のつながり強化に期待

地域の子育てでは近年、とくに都市部では園庭のない保育施設が増えていることから、保育者などの見守りによって安全を確保したうえで、園児を自然に触れさせたり、屋外で遊ばせたりするために園外へ出ることが多い。

こうした園外での活動は、子供の五感を刺激し、成長を促す効果が期待されるうえ、園児が小学校入学前に地域生活に慣れる上でも有効だ。また、散歩計画は保育園などでは、自治体によっては届け出る義務がある場合もある。

研究グループが今回、子供目線の「お散歩マップ」の作成手法を開発した狙いのひとつには、子供が就学前から安全に配慮した外出ができるようになることと、地域の人たちと交流を深め、地域に溶け込めるようにすることがある。

保育施設が作成するお散歩(園外活動)に用いるための独自のマップは、地域の子育て資源を発見・活用することにも通じる。大人(保育者、保護者)・子供と地域社会との接点が生まれることで、地域での「つながり」の希薄化を低減する効果も期待している。

「子供」と「まち」との関係に着目 「まち保育」を提唱

2005年頃より、都市部では待機児童対策が優先されたことから、保育施設が商業施設や駅前のビルに併設されるなど、「園庭のない保育施設」の存在が目立ってきた。

松橋准教授らは、園庭の代替となる公園などの地域資源の日常的な活用に着目した園外活動(お散歩)の実態調査を行うなかで、保育施設が独自に作成している「お散歩マップ」には子供目線で見た「まち」の魅力が満載であることに気付いたという。

また、保育施設が周辺地域とつながるきっかけを模索していることや、とくに設置後間もない保育施設が地域から孤立している現状も目の当たりにした。

さらに、並行して乳幼児親子の行動特性や居場所に関する実態調査を行うことで、親子の気軽な外出を促進するための仕組や地域環境整備が、育児不安や子育て期の閉塞感の軽減につながっていることもあらためて確認したという。

そうした経緯から、同准教授は、多分野(建築学・都市計画学・都市防災・保健学・子育て支援・保育学・児童学・社会福祉学)を専門とする「まち保育研究会」のメンバーらとともに、「子供」と「まち」との関係に着目した研究を行い、まちで育てることはまちが育つこととする「まち保育」という概念を提唱した。

子育て中の親子やシニアの外出行動のきっかけも創出

マップについては、これまでも小学生向けの「安全マップ」や「遊び場マップ」などが各所で作成されているが、就学前の子供の成長発達を意識し、保育現場のプロが子供目線で「まち」の資源について点検と確認を重ねながら作成したものが公になる機会は多くなかった。

「お散歩マップ」の作成手法の開発などの活動は、2012年に横浜市青葉区にある保育施設の協力を得てスタートしている。同マップの作成手法を全国に広げるため、昨年12月からの国際校庭園庭連合日本支部が主催する「まち保育連続セミナー」を皮切りに、研修会を定期開催する予定としている。

今後は、同作成手法を全国に広げるための活動を行っていくとともに、周囲に相談相手が少ない妊婦や高齢者向けのマップ作成手法も開発していく予定だ。

同マップの作成にあたってはゼンリンの協力を得ている。今後は同社の協力を得て、子育て中の親子、周囲に相談相手がいない妊婦、高齢者などが安心して暮らすためのマップ作成手法も開発し、普及に努める予定だという。

東京都市大学人間科学部児童学科

まち保育連続セミナー

まち保育のススメ(まち保育研究会)

ゼンリン