魚をよく食べる人ほど認知症のリスクが低いことが、日本人を対象とした研究で明らかになった。魚をもっともよく食べている人は、15年後の認知症のリスクが61%低下した。

魚に多く含まれるDHA、EPA、DPAといった体に良いとされる脂肪酸についても、同様の結果になり、もっとも多いグループでは、それぞれ72%、56%、58%の認知症のリスク低下がみられた。

魚をよく食べる日本人を対象に調査

「JPHC研究」は日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で実施されている多目的コホート研究。

今回の研究はJPHC研究の一環として行われたもので、国立がん研究センターなどの研究グループによるもの。研究成果は、医学誌「Journal of Alzheimer's Disease」に掲載された。

研究グループは、1990年に長野県の佐久保健所の管内8町村に在住していた40~59歳の約1万2千人のうち、1995年と2000年のアンケートに回答し、かつ2014~15年に行った「こころの検診」に参加した1,127人のデータを解析。

魚介類、また魚に多く含まれる「n-3系多価不飽和脂肪酸」の摂取量と、その後の「軽度認知障害」や「認知症」との関連を調べた。

認知症の3分の1はリスク要因を取り除くと予防できる

「不飽和脂肪酸」は、脂肪を構成する脂肪酸のうち、植物や魚の脂に多く含まれるものをいう。体内で合成できないため、食事で摂取する必要がある。

不飽和脂肪酸はさらに、「一価不飽和脂肪酸」と「多価不飽和脂肪酸」に分けられ、さらに多価不飽和脂肪酸は「n-3系」と「n-6系」に分けられる。

n-3系には「DHA」(ドコサヘキサエン酸)、「EPA」(エイコサペンタエン酸)、「DPA」(ドコサペンタエン酸)、「α-リノレン酸」があり、動脈硬化や血栓を防ぎ、血圧を下げるほか、悪玉のLDLコレステロールを減らすなど、さまざまな作用があると注目されている。

海外の研究では、認知症の3分の1は、そのリスク要因を取り除くと予防できると推計されており、正常と認知症の中間といわれる「度認知障害」や、認知症を、早期に発見し予防につなげることが重要であると考えられている。

いくつかの研究では、魚を摂取すると認知症リスクが低下するという報告があるが、主に欧米で行われた複数の論文の結果をまとめたメタアナリシスでは、明らかな効果は示されていない。その理由として、魚の摂取量に地域差があること、追跡期間が短いことが考えられる。

魚をよく食べていた人の15年後の認知症リスクを調査

そこで研究グループは、魚介類の摂取量が欧米と比べて多い日本人での、中年期の魚介類やn-3系多価不飽和脂肪酸の摂取量が、その後の認知症のリスクとどのような関連があるかを調べた。

今回の研究では、1995年と2000年に行った2回の食事調査アンケート結果から、魚介類とn-3系多価不飽和脂肪酸の摂取量の平均値を計算した。

魚介類には、サケ・マス、カツオ・マグロ、マグロ缶詰、タラ・カレイ、アジ・イワシ、タイ類、サンマ・サバ、シラスボシ、ウナギ、タラコ・スジコ(魚卵)、イカ、タコ、エビ、アサリ・シジミ、タニシといった貝類、チクワ、カマボコの加工食品、干物、塩タラ・塩ホッケ・塩サケの19質問項目を使用した。

対象者を、魚介類、n-3系多価不飽和脂肪酸のそれぞれの摂取量で4つのグループに分け、もっとも摂取量が少ないグループに比べた、その他のグループの約15年後の軽度認知障害、および、認知症のリスクとの関連を調べた。

1日魚を約1切れ以上食べていると、認知症のリスクは低下

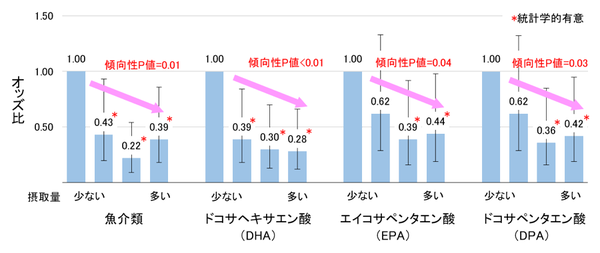

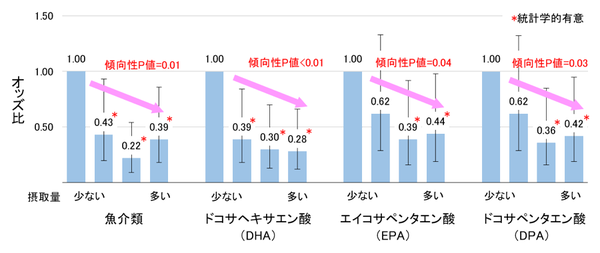

その結果、1,127人の参加者のうち、380人が軽度認知障害、54人が認知症と診断された。認知症については、魚介類の摂取量が多いほどリスクの低下がみられ、もっとも摂取量が少ないグループ(中央値56g/日)を基準とした場合、もっとも多いグループ(中央値82g/日)では61%の認知症リスクの低下がみられた。

魚に多く含まれるn-3系多価不飽和脂肪酸であるDHA、EPA、DPAについても、同様の関連がみられ、もっとも多いグループでは、それぞれ72%、56%、58%のリスク低下がみられた。

軽度認知障害については、魚介類・n-3系多価不飽和脂肪酸の摂取量とは、関連がみられなかった。

今回の調査では、もっとも多く魚介類を摂取するグループの摂取量の中央値は1日82gだった。魚一切れの重量は、魚の種類や大きさにもよるが70g程度なので、1日魚を約1切れ以上食べているグループとみられる。

魚介類やn-3系多価不飽和脂肪酸の摂取量が多いと認知症リスクは低下

出典:国立がん研究センター・社会と健康研究センター、2021年

魚の脂肪酸が神経機能に保護的に働いている可能性

今回の研究では、中年期の魚介類・n-3系多価不飽和脂肪酸の摂取量が、15年後の認知症のリスク低下と関連があることが示された。

認知症は発症までに長い時間を要するが、先行研究では追跡期間が短いことなどから、魚介類の摂取量を評価した時点で、認知症とは診断されていないが認知機能が低下している人の、魚の摂取量が少ない、つまり、認知症によって魚の摂取量が少なかったことを観察していた可能性(因果の逆転)が指摘されていた。

今回の研究では、認知症を評価する約15年前の食事調査アンケートからの摂取量を用いたため、因果の逆転の可能性は少ないと考えられる。

さらに、もう1つの問題点として、これまでは魚の摂取量が少ない国で行われた先行研究が多く、今回は魚類の摂取量が多い日本で検討を行った結果、魚介類の摂取量が多いと認知症のリスクが低いという関連が明らかになった。

魚介類には、DHAなどの、n-3系多価不飽和脂肪酸が多く含まれており、神経機能に保護的に働く可能性が動物実験などで示されている。そのため、魚介類の摂取量と同様、DHA、EPA、DPAの摂取量が多い場合に、認知症のリスク低下と関連がみられたことが考えられる。

軽度認知障害の予防効果についてはさらに研究が必要

一方、今回の研究では、魚介類・n-3系多価不飽和脂肪酸摂取量と軽度認知障害との関連はみられなかった。その理由として、軽度認知障害と診断された人は、正常と診断された方とあまり特性が異ならなかったことが考えられるという。

また、軽度認知障害は認知症の前段階と考えられているが、軽度認知障害と評価された人の中には認知機能が軽快する人もいるため、1回の診断だけでは正確な診断ができなかった可能性が考えられる。

「今回の研究では、認知機能評価を1度しか行っていないこと、食事の変化を評価していないこと、該当地域の一部(14%)の対象者しか調査に参加していないため、今回の結果は一般集団では異なる可能性があるため、今後さらなる研究が必要です」と、研究者は述べている。

多目的コホート研究[JPHC研究](国立がん研究センター・社会と健康研究センター)

Association Between Dietary Fish and PUFA Intake in Midlife and Dementia in Later Life: The JPHC Saku Mental Health Study(Journal of Alzheimer's Disease 2020年12月)