肥満や2型糖尿病が、母親から子へとうけつがれる悪循環があることが知られている。

母親の肥満や2型糖尿病であると、子も将来に糖尿病を発症するリスクが上昇する。

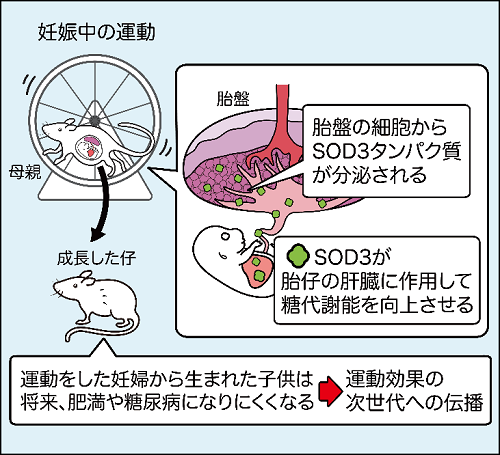

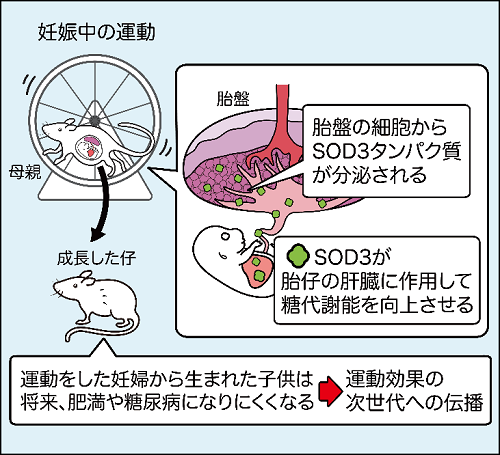

東北大学は、妊娠中の運動は子の肥満予防につながるメカニズムを明らかにしたと発表した。

胎盤から産生されるタンパク質が、親の運動情報を子に伝達していることを実証した。

糖尿病が母親から子へとうけつがれる悪循環を断ち切るため、妊娠期の運動と栄養を組み合わせた、次世代の予防医療の開発が期待される。

糖尿病や肥満が母から子へとうけつがれる悪循環を断ち切るために

母親の肥満は子の将来の糖尿病リスクを増加させることが知られており、世代を超えた肥満や糖尿病の連鎖を防ぐことは重大な課題となっている。

2型糖尿病の有病数は2045年までに世界で6億3,000万人に達すると予想されており、肥満や糖尿病の病因に対する抜本的な介入が必要とされている。

近年、母親の肥満や糖尿病は、子が健康的な生活をしていても糖尿病のリスクを高めることが分かってきた。逆に、運動をした妊婦から生まれた子供は、将来に肥満や糖尿病になりにくくなると考えられている。

欧米やアジア諸国では出産可能年齢の女性の30%以上が肥満と判定されており、母親から子への肥満と糖尿病がうけつがれる悪循環は、個人の健康のみならず、社会経済へも大きな負担をもたらしている。

肥満や糖尿病の次世代伝播を防ぐ効果的な手段を確立できれば、生物医学と医療政策の両方に大きなインパクトをもたらすことができる。

そこで東北大学などの研究グループは、母親の妊娠中の運動が子の肝臓における糖代謝を向上させることで、将来肥満や糖尿病になりにくくなる分子メカニズムを解明した。

胎盤は、妊娠時に子宮内に形成され、母体と胎子を連絡する器官。妊娠中の運動は、マウスとヒトの胎盤で、スーパーオキシドジスムターゼ3(SOD3)というタンパク質の発現を増加させており、この胎盤由来のSOD3が母親の運動の有益な効果を子へ伝達していることを実証した。

研究は、東北大学学際科学フロンティア研究所の楠山譲二助教、理化学研究所の小塚智沙代基礎科学特別研究員、金沢医科大学の八田稔久教授ら、ハーバード医科大学ジョスリン糖尿病センターのLaurie Goodyear教授、コロラド大学、テキサス大学、オーフス大学、オタワ大学の国際共同研究グループによるもの。研究成果は、「Cell Metabolism」電子版に掲載された。

出典:東北大学、2021年

運動をしている妊婦ではSOD3量が上昇 親の運動情報は子に伝達される

研究グループは、胎盤から産生されるSOD3が、親の運動効果を子に伝達するタンパク質であることをはじめて実証した。

SOD3は母体内で胎児の肝臓に働きかけ、エピジェネティクス改変の一種であるDNA脱メチル化によって、主要な糖代謝遺伝子の発現を増加し、肝機能を改善させているという。

エピジェネティクスは、DNAの塩基配列の変化をともなわず、細胞分裂後も継承される遺伝子発現や細胞表現型の変化をさす。さまざまな生命現象や病気を解明する鍵になると考えられている。

胎盤からのSOD3発現には、運動によるビタミンD受容体シグナルが必要であることも突き止めた。

さらに、日常の活動レベルが高い妊婦では、血中と胎盤でSOD3の量が上昇しており、妊娠期運動効能のマーカーとして利用できることが示唆された。

今回の研究は、胎盤から産生されるSOD3が親の運動情報を子に伝達する分子メカニズムを世界ではじめて実証した貴重なものだ。

「運動応答性臓器としての胎盤の重要な役割を明らかにし、新たな胎盤機能の存在を提唱しました。胎盤を通じて子の将来の健康を増進できれば、これまでにない次世代医療の実現につながる可能性があります」と、研究グループは述べている。

東北大学大学学際科学フロンティア研究所 新領域創成研究部

Placental superoxide dismutase 3 mediates benefits of maternal exercise on offspring health(Cell Metabolism 2021年3月25日)