嚥下や咀嚼の機能低下、歯の喪失など、口腔状態が悪化した高齢者では、認知機能が低下するリスクが高いことが、日本の65歳以上の高齢者1万3,594人を6年間の追跡した調査で明らかになった。

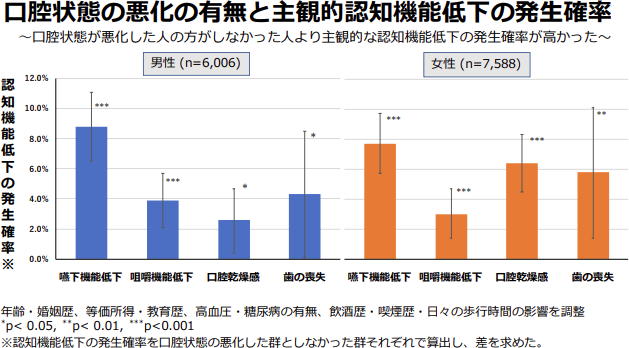

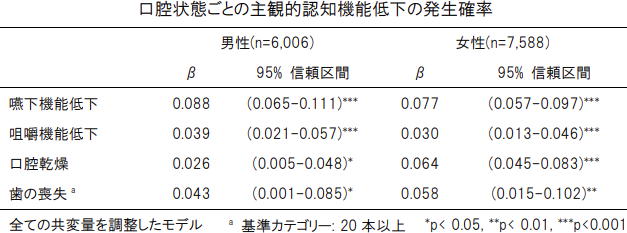

とくに嚥下機能が低下した高齢者では、主観的認知機能が低下するリスクが、男性では8.8%ポイント、女性では7.7%ポイント、それぞれ高かった。

嚥下が低下した男性の認知機能の低下リスクは8.8%ポイント上昇

東北大学などは、口腔状態の悪化と認知機能の低下の関連について、日本の65歳以上の高齢者1万3,594人を6年間追跡して調査した。

その結果、嚥下や咀嚼などの口腔機能や歯の喪失がみられた高齢者で、主観的認知機能が低下するリスクが3~9%高いことを明らかにした。

主観的認知機能の低下リスクは、

⚫ 嚥下機能が低下した高齢者では、男性で8.8%ポイント、女性で7.7%ポイント、それぞれ高い、

⚫ 咀嚼機能が低下した高齢者では、男性で3.9%ポイント、女性で3.0%ポイント、それぞれ高い、

⚫ 口腔乾燥感が現れた高齢者では、男性で2.6%ポイント、女性で6.4%ポイント、それぞれ高い、

⚫ 歯を喪失した高齢者では、男性で4.3%ポイント、女性で5.8%ポイント、それぞれ高いことが分かった。

口腔の健康状態を維持することで、認知機能の低下を防げ、将来の認知症の発症リスクも減少できる可能性がある。

8020推進財団によると、よく噛むことにより、あごの骨や筋肉が動いて血液の循環がよくなり、脳細胞の動きが活発になる。認知症の高齢者に入れ歯を使ってもらい、よく噛めるようにしたところ、認知症の症状が軽減した例もある。

今回の研究は、東北大学大学院歯学研究科歯学イノベーションリエゾンセンター地域展開部門 兼 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科健康推進歯学分野の相田潤教授、東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野の木内桜氏らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Epidemiology」に掲載されている。

出典:東北大学、2021年

日本の高齢者1万3,594人を対象に6年間追跡して調査

世界には認知症を発症している人は約5,000万人いると言われており、その数は2050年までに、1億5,200万人まで増えると予想されている。

軽度認知障害(MCI)、通常の老化と、認知症やアルツハイマー病とのあいだにあり、認知症の前段階として重要な状態だ。MCIの発症を予防することは、将来の認知症発症を減らすために必要と考えられる。

近年、口腔の健康状態の低下と認知機能低下や認知症発症との関連が多くの研究で報告されている。しかし、口腔の健康状態の低下や認知機能の低下も長期の経過をたどることから、因果関係を明らかにするのは難しい。

そこで、研究グループは、観察研究で未測定の時間不変の共変量(性格など)によるバイアスを取り除く方法である固定効果分析を使用し、口腔の健康状態の悪化が主観的な認知機能低下の発生確率を増加させるのかについて検討した。

日本老年学的評価研究(JAGES)のデータで、2010年のベースライン時点で主観的な認知機能低下がないと回答した65歳以上の地域在住高齢者1万3,594人を対象に6年間の追跡調査を行った。

「周りの人からいつも同じ事を聞くなど物忘れがあるといわれますか」「自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか」「今日が何月何日か分からない時がありますか」といった質問に対し、認知機能低下を示す回答をした人を、「主観的な認知機能低下あり」とした。

そして、嚥下機能低下として「お茶や汁物でむせることがありますか」、咀嚼機能低下として「半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか」、また、口腔乾燥感として「口の渇きが気になりますか」を質問し、歯の本数(20本以上/0~19本)との関連を調べた。

対象者は、主観的な認知機能の低下がなく、平均年齢は男性72.4歳、女性72.4歳だった。質問紙調査を用いた6年間の追跡調査の結果、調査に参加した男性の26.6%、女性の24.9%で主観的な認知機能低下がみられた。

嚥下が低下した高齢者で認知機能低下リスクはもっとも高い

解析した結果、主観的な認知機能の低下がみられた割合は、口腔の健康状態の悪い人で多いことが分かった。

主観的な認知機能低下がみられた割合は、嚥下機能(男性35.2%、女性31.5%)、咀嚼機能(男性34.9%、女性31.3%)、口腔乾燥感(男性36.7%、女性31.5%)、歯の喪失(男性29.0%、女性26.8%)だった。

それぞれの口腔状態の低下がみられた高齢者では、そうでない高齢者に比べ、およそ10%ポイントほど認知機能低下の発生が多かった。

年齢や既往歴などの要因を考慮して解析しても、口腔の健康状態が低下した高齢者は、主観的な認知機能低下の発生確率が高いことが明らかになった。とくに嚥下機能が低下した高齢者は、主観的な認知機能低下の発生確率がもっとも高かった。

「主観的な認知機能低下は、将来の認知症発症リスクを高めますが、口腔の健康状態を維持することで、主観的な認知機能の低下を防げる可能性があります」と、研究グループでは述べている。

出典:東北大学、2021年

東北大学大学院歯学研究科 歯学イノベーションリエゾンセンター

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 健康推進歯学分野

Longitudinal association between oral status and cognitive decline by fixed-effects analysis(Journal of Epidemiology 2021年1月30日)