歯を失うと認知症リスクが上昇 歯がなくなると男性は「人との交流」、女性は「野菜の摂取」に影響

口腔の健康は栄養摂取や社会的な交流と深く関係

認知症発症のリスク要因には、高血圧や糖尿病など栄養に関連する要因や、精神状態の悪化、身体活動量の低下、社会的な交流の低下などがある。 口腔は会話や食事を行うときに使用する器官であり、また栄養摂取や社会的な交流とも深く関係している。栄養摂取や社会的な交流といった経路を介して、口腔が認知症発症に影響する可能性があるが、口腔の状態と認知症の発症との関係についてはよく分かっていない。 そこで、東北大学の研究グループは、歯を失うことは認知症の発症リスクを上昇させ、そのメカニズムには栄養摂取や社会的な要因が関わっていると考え、それらについて詳しく調べた。 6年間の縦断研究をおこなった結果、歯の喪失と認知症発症とのあいだには有意な関連がみられた。この関連は、男性では人との交流人数といった社会的な要因により、女性では野菜や果物の摂取などの栄養状態により、それぞれ説明できるという。 「研究結果から、口腔の健康状態を維持することは、人との交流といった社会関係を維持することにもつながり、また栄養摂取の維持を通じて認知症発症予防につながる可能性が示唆されました」と、研究者は述べている。 研究は、東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野の小坂健教授らによるもの。研究成果は、「Journal of Dental Research」に掲載された。口腔の健康状態は栄養摂取や社会的な交流とも深く関係している

口腔と認知症の関係:男性は友人・知人との交流、女性は野菜や果物の摂取に影響

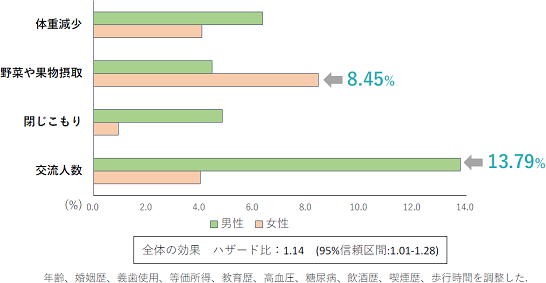

研究の対象となったのは、日本老年学的評価研究機構のデータの2010年(ベースライン)、2013年、2016年の調査に回答した高齢者。歯の本数(20本以上/0~19本)と、2013~2016年の認知症の発症との因果関係を、何が媒介しているかを分析した。 認知症は、介護保険賦課データの「認知症高齢者の日常生活自立度」のランクII以上と定義し、媒介変数として、「体重減少」「十分な野菜や果物摂取(1日1回以上)」「閉じこもり」「交流人数(10人以上)の有無」を用いた。 媒介分析の手法のひとつであるKHB法を用い、歯の喪失が認知症発症に及ぼすリスクを算出し、またそれぞれの媒介変数がどの程度その経路を説明するかを調べた。 解析した3万5,744人の平均年齢は男性が73.1歳、女性が73.2歳だった。ベースライン時点で、38.0%が20本以上の歯を有しており、5.0%が2013~2016年に認知症を発症した。 解析した結果、歯の喪失が認知症の発症に有意に関連していることが明らかになった(ハザード比 1.14)。 それぞれ変数が媒介している割合は、男性では、「体重減少」6.35%、「野菜や果物摂取」4.44%、「閉じこもり」4.83%、「交流人数」13.79%となった。女性では、「体重減少」4.07%、「野菜や果物摂取」8.45%、「閉じこもり」0.93%、「交流人数」4.00%となった。 このように、歯の本数と認知症発症の因果関係を媒介する役割をしているものとして、男性ではとくに友人・知人との交流人数が浮かび上がった。女性では交流人数や閉じこもりによる影響は少ない。 また、女性ではとくに野菜や果物の摂取が関わっていることが分かった。野菜や果物は男性ではそれほど多く関わっていない。 東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野Oral Status and Dementia Onset: Mediation of Nutritional and Social Factors (Journal of Dental Research 2021年11月19日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。