子どもを亡くした家族への適切な支援を 自治体や医療機関に向けた支援の手引きを作成 グリーフケアに関する調査研究

流産や死産、病気などで子どもを亡くした家族へのグリーフケアをテーマに実態調査やヒアリングなどを実施し、ニーズ調査ではこれまで明らかになっていない人工妊娠中絶を経験した女性を対象とした。

調査結果を踏まえ、小児医療機関や産科医療機関スタッフ、自治体担当者向け「支援の手引き」や、当事者向けの情報提供リーフレットがまとめられ、自由にホームページからダウンロードできるようになっている。

流産や死産、人工妊娠中絶、病気や不慮の事故などで子どもを亡くした家族へのグリーフケア(深い悲しみにある遺族のケア)について、支援体制の整備や強化が求められている。

そのような中、同研究では実態を把握するため、

○人工妊娠中絶を経験した女性を対象にインターネット調査 ○流産・死産・人工妊娠中絶など胎児の死を含めた"子どもを亡くした家族"への支援に関して全国の自治体に実態調査 ○取り組み事例のヒアリング

を実施し、調査結果を踏まえて課題を整理。そのうえで支援の手引きや情報提供リーフレットを作成するための有識者会議を開くなどした。

このうち、これまで実態が明らかになっていなかった人工妊娠中絶を経験した女性のニーズ調査では、深い悲嘆によって約6割が日常生活への支障が「(しばしば〜たまに)あった」と回答。

一方で、つらさを誰にも相談しなかった人は半数近くに上り、その理由については抵抗感などの心理的な問題に加え、「身近に相談する先がなかった」という回答が3割近くあった。

話を聞いて欲しかった相手としてパートナーはもちろんだが、「行政の専門の相談窓口や保健センターの保健師等、人工妊娠中絶についての知識を持った専門職」(34.1%)や、「同じような経験をした経験者等」(45.4%)も一定割合で認められた。

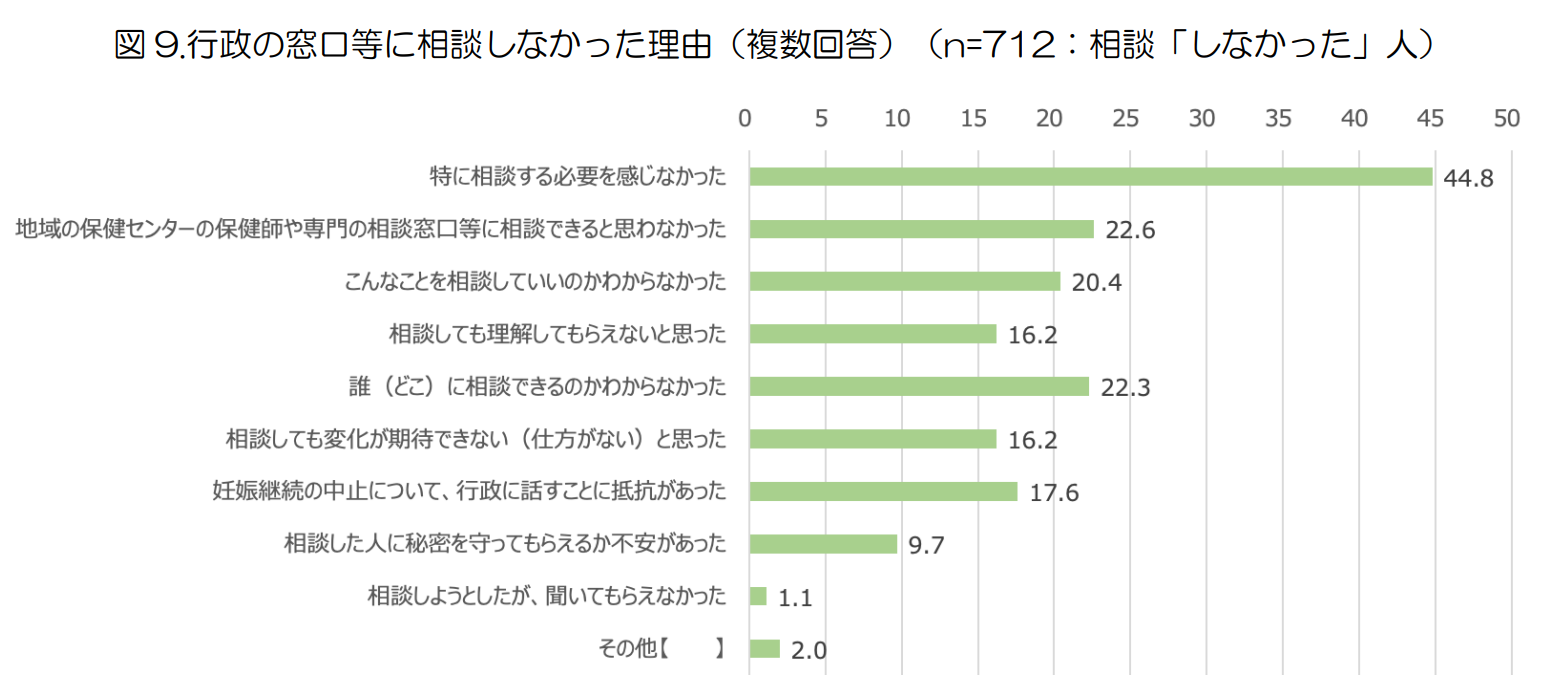

一方で、行政の相談窓口や保健センターの保健師などへ実際に相談できなかった理由については「特に相談する必要が感じなかった」が最も多く、次いで「地域の保健センターの保健師や専門の相談窓口等に相談できると思わなかった」、「誰(どこ)に相談できるのかわからなかった」といった回答が続いた。

自治体における現状の支援体制を調べた調査では、子どもの死に関して相談を受け入れる何らかの窓口(担当者)がいると回答した自治体は、「流産・死産」については全体の87%、「人工妊娠中絶」については同82%、「新生児/乳幼児の死」については同84%、「就学以降の子どもの死」については同70%となっている。

一方で相談窓口は設置されているものの相談実績がほぼない自治体もあり、支援窓口の周知・啓発に課題が見られる。

相談窓口の業務は、市町村では保健師や助産師などの自治体職員が担うケースが9割を占めた。都道府県では保健師の割合は55%で、助産師(61%)や看護師(24%)の割合が市町村に比べて高い。

相談員のスキルアップについては「特に支援はしておらず、相談員による独学」が大きな割合を占めた。現状の相談支援体制については、市町村・郡都道府県共に「対象となる人の把握が難しい」、「専門性が高い分野であり、相談に自治体職員で対応することが難しい」などの課題があがった。

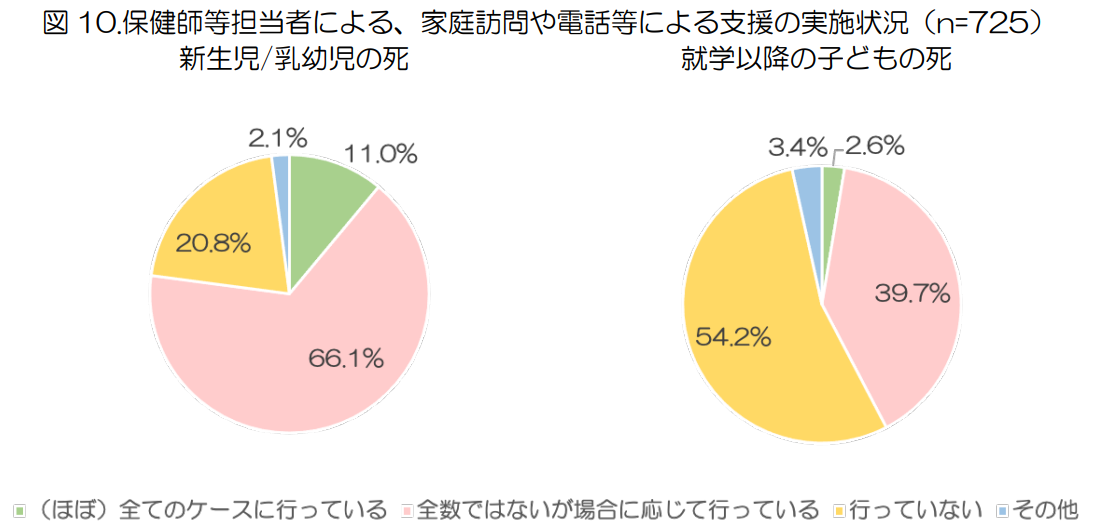

市町村が子どもの死を把握する方法としては、妊娠届け後の継続的妊産婦支援や子育て支援事業の中で知ったケースが最も多い。新生児や乳幼児の死を経験した人に対して、保健師等の担当者が家庭訪問や電話などで支援しているか尋ねたところ、ほぼ全てのケースに対応していた市町村の割合は11%。

全数ではないが場合に応じて支援をしている割合は66%と、高い割合で支援が実施されていた。一方で、就学以降の子どもの死については、54%が支援を行っていなかった。

また保健師が、子どもの死を経験した人の心や身体の状態、適応や回復に関する知識について研修会など学ぶ場があるかどうかについて聞いたところ、何らかの学ぶ場が「ある」と答えた市町村は36%にとどまった。また、子どもの死を経験した人への支援について、担当者同士がケース検討を行える体制が「ある」と答えた市町村は59%だった。

同社は令和2年度も同研究事業で「流産や死産を経験した女性に対する心理社会的支援に関する調査研究」で、流産や死産を経験した女性を対象とするニーズ調査を実施している。

今回の調査で明らかになった人工妊娠中絶を経験した女性のニーズと合わせ、子どもの死については多様な相談・支援のニーズがあるのは明らかだが、適切な支援へのアクセスには、本人の意識変容とそれを後押しする環境などで課題がある。

同報告書をまとめるにあたり、「支援の手引き」と「情報提供リーフレット」も作成。

「支援の手引き」は、小児医療機関スタッフのための「子どもを亡くした家族への支援の手引き」、産科医療機関スタッフのための「流産・死産・人工妊娠中絶を経験した女性等への支援の手引き」、自治体担当者のための「子どもを亡くした家族への支援の手引き -流産・死産・人工妊娠中絶を含む子どもの死-」の3種類を作成している。

一方、情報提供リーフレットでは、「流産や死産を経験した女性や家族への情報提供リーフレット」と「人工妊娠中絶を経験した女性や家族への情報提供リーフレット」の2種類を作った。リーフレットには自治体の相談窓口やサポートグループの存在などについても紹介し、流産や死産、人工妊娠中絶を経験した女性や家族に産科医療機関で渡されることを想定している。

報告書では、これらの成果物が子どもを無くした家族の支援に携わる人たちに広く活用され、子どもを亡くし、悲嘆に向き合う家族への支援につなげてほしいとしている。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。