肥満があると腰痛リスクが上昇 BMIが5%増えると腰痛リスクは11%増加 BMIを10%減らすのを目標に

高齢者の肥満の変化は腰痛リスクにどう影響?

腰痛は世界的にみて、要介護状態を発生させ、健康寿命の短縮に大きく影響している症状のひとつとして知られている。とくに50歳以降、腰痛の有症率は増えるため、高齢社会での大きな問題のひとつになっている。 体重の増加は腰痛の危険要因として、減少は緩和要因として効果があると考えられているが、これまで高齢者で肥満状態の変化が腰痛リスクに及ぼす影響については詳しく分かっていなかった。 また、握力の強弱が肥満状態の変化の腰痛リスクに影響があるかについても分かっていない。握力の強さは、全身の筋力の目安指標として用いられている。 肥満は一般的に、死亡などの健康リスクを高めることが知られているが、握力の強い人ほど、肥満のある高齢者であっても、死亡リスクが低いことが報告されている。 そこで研究グループは今回、肥満状態の変化が腰痛リスクに及ぼす影響を調べるとともに、握力の強弱が肥満状態の変化の腰痛リスクへの影響に違いがあるのかについても検証した。 研究は、山形大学大学院医学系研究科医療政策学講座の池田登顕講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「The Journal of Gerontology」に掲載された。4年間のBMIの増減と腰痛リスクの関連を仮想的に検証

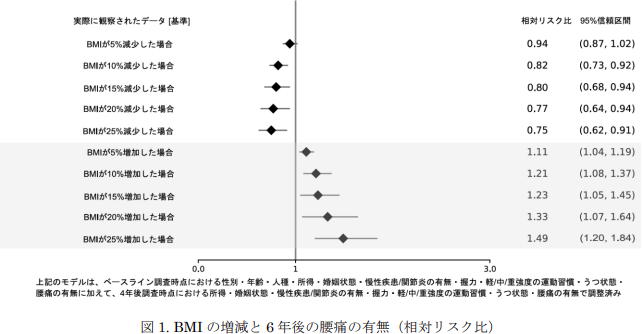

研究グループは、6年間追跡調査をした英国の大規模データ計6,868人を対象に解析。腰痛の有無は、ベースライン調査時点、4年後と6年後の調査データを用いて、10段階での痛みの程度(10が痛みの程度が一番強い)が「5」以上あると回答した人を「腰痛あり」と定義した。 肥満の程度を表す指標として体格指数(BMI)を用いた。BMIが18.5未満を「低体重」、18.5以上25.0未満を「標準」、25.0以上30.0未満を「体重過多」、30.0以上を「肥満」と分類した。 「反実仮想モデル」という手法を用いて、仮想データと実際のデータを比較し、4年間のBMIを任意の範囲で仮想的に増減させ、その結果6年後の腰痛リスクがどうなるのかを検証した。 仮想的なBMIの増減は、5%・10%・15%・20%・25%の計10通りとし、BMIの4年間の変化が6年後の腰痛リスクにどのように影響するかを調べた。なお、BMIの増加はBMIが18.5以上の人のみ、減少はBMIが25.0以上の人のみ、それぞれ増減するようにした。 対象者全員のデータを解析するとともに、ベースライン時の握力のデータを用いて、英国の握力データの50パーセンタイルをカットオフ値とし、握力の弱い群と強い群に分けた層別解析も行った。BMIが4年間で5%増加すると、6年後の腰痛リスクが11%高まる

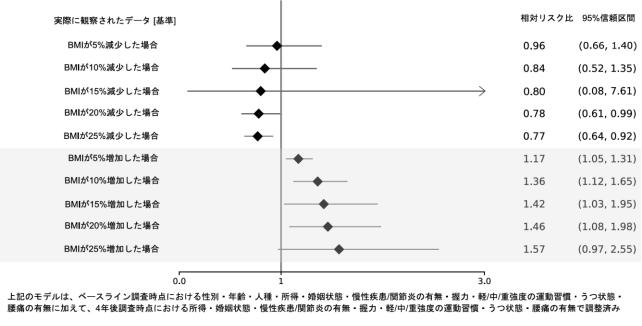

その結果、BMIが4年間で5%ずつ増加すると、腰痛の発症リスクが11%高くなることが明らかになった。 その影響は、握力が弱い人で著明で、握力の弱い集団ではBMIが4年間で5%ずつ増加すると、腰痛の発症リスクが17%高くなった。握力が弱い人はとくに、肥満の予防や対策が重要であることが示された。一方、握力の強い集団では有意な差はみられなかった。 さらに、BMIが4年間で10%ずつ減少すると、腰痛の発症リスクが18%低くなることも分かった。対象者全体でみると、BMIの減少割合が大きくなっても腰痛リスクは大きく減少しなかった。10%のBMI減少が腰痛リスク減少のための目安に

BMIの増減と6年後の腰痛の有無(相対リスク比)

握力が弱い人でとくにBMIの増加は腰痛リスクを高める

握力が弱い人でとくにBMIの増加は腰痛リスクを高める握力が弱い人は肥満の予防や対策が重要

握力が弱い人を対象とした場合の、BMIの増減と6年後の腰痛の有無(相対リスク比)

肥満の人は腰痛リスクを減らすために、BMIを10%減らすことを目標に

今回の研究で、BMIの増加が腰痛のリスクを高めること、さらにその影響は、握力が弱い集団で著明であることが明らかになった。 握力は全身の筋力の目安指標に用いられており、握力が強いほど全身の筋力が高いとされている。つまり、握力が弱い人は筋力が低下していると考えられ、とくに肥満の予防と対策が重要になるという。 さらに、BMIの減少は腰痛リスクを下げることも分かった。一方で、対象者全体でみると、BMIの減少割合が大きくなっても腰痛リスクは大きく減少しなかった。 「このことから、BMIが25以上の体重過多および肥満の人に対しては、BMIを10%減少する保健指導を行うことが、腰痛リスク減少のための目安になることが示唆される結果となりました」と、研究グループは述べている。 山形大学大学院 医学系研究科 医療政策学講座Changes in body mass index on the risk of back pain: Estimating the impacts of weight gain and loss (Journal of Gerontology: Series A. 2022年9月8日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。