仮想現実で運動する「VRエクササイズ」で運動が楽しくなる 運動嫌いの人も気分を高められる

VRエクササイズには運動好意度を高める心理的な効果が

仮想現実環境(VR)で運動を行う「VRエクササイズ」は、気分と認知機能をともに高める新たな運動処方となりえるという研究を、新潟医療福祉大学が発表した。 研究グループは、10分間の仮想現実環境(VR)下で行う運動が、活気(元気な気分)を誘発し、気分を向上させ、運動好意度(運動に対する前向きな気分)を高めることを示した。運動や身体活動の習慣化を促進する新たな運動プログラムとして、VRの活用が有用である可能性がある。 今回の研究では、認知機能を向上する効果は確認できなかったものの、快気分に関わるドーパミン神経系が認知機能を司る前頭前野に投射していることから、研究を発展させることで、VRエクササイズの新たな運動プログラムとしてのさらなる価値を見出せる期待を示している。 研究は、新潟医療福祉大学 健康科学部 健康スポーツ学科の越智元太氏らによるもの。研究成果は、「JMIR Serious Games」に掲載された。 研究グループは、運動の習慣化を促進する新たな運動プログラムを開発し、科学的根拠にもとづいたテーラーメイドのトレーニング・コンディショニング法を提案していきたいとしている。 なお、「VRコンテンツによっては、運動時に注意を向けるタスクが多くなることで、運動による認知機能の向上効果が減弱する可能性もあり、今後さらなるVRエクササイズに対する検証により、その有用性の可能性を探っていきたい」と、研究者は述べている。

運動の「退屈」「疲れる」といったネガティブなイメージを払拭

習慣的な運動や身体活動には、2型糖尿病などの生活習慣病や肥満の予防・改善だけでなく、注意・集中、選択判断能力といった、前頭前野の司る高次認知機能(実行機能)を向上させるなど、健康に対するさまざまな効果がある。 そのため、日本でも身体活動の促進による健康増進策がとられているが、運動実施率は横ばいが続き、世界的にも身体不活動化や運動不足は社会問題になっている。 さらに、新型コロナの世界的な流行により、身体的不活動を経験する人はさらに増えているとみられている。 この解決策として、仮想現実環境(VR)を利用したエクササイズゲームは注目されている。運動に「退屈」「疲れる」といったネガティブなイメージをもつ人は少なくないが、VRエクササイズには、「楽しい」といった運動好意度を高める心理的な効果があると期待されている。 適度な運動は、認知機能にも好影響を与えることから、VRエクササイズは、気分のみならず実行機能も向上させる可能性がある。しかし、VRエクササイズが実行機能に与える影響についてはよく分かってない。VR運動条件は気分の改善効果を有することを確認

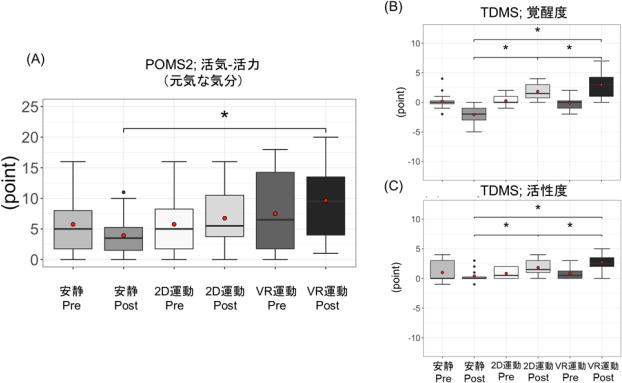

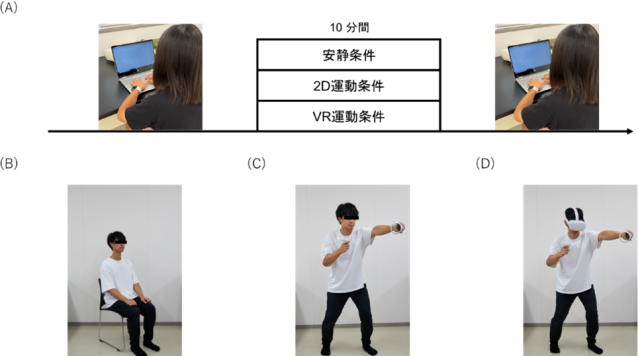

そこで研究グループは、若齢健常成人12人(18~24歳、男性6人、女性6人)を対象に、(1)ヘッドマウントディスプレイを装着し、VR環境で運動を行うVR運動条件、(2)VR運動条件と同じ映像をフラットモニターに表示させて、同様の運動を行う2D運動条件、(3)椅子に座って安静にさせる安静条件、の3つ条件に参加してもらった。 参加者に、10分間の中強度のボクシング運動ゲームに取り組んでもらうか、安静の前後に実行機能課題であるカラーワードストループ課題と気分尺度の測定を行った。 カラーワードストループ課題は中立試行、一致試行、不一致試行の3つの難易度で構成され、反応時間とエラー率を計測した。不一致課題と中立課題の反応時間の差をストループ干渉と呼び、実行機能の指標として解析した。 その結果、VR運動条件では、吐き気やめまいといった酔いの症状(VR酔い)が出た対象者はいなかったが、気分プロフィール検査(POMS2)の「活気-活力」、二次元気分尺度(TDMS)の「覚醒度」、「活性度」の向上が認められ、VR運動条件は気分の改善効果を有することが示された。 一方、実行機能の指標であるストループ干渉は条件間で差が認められず、VR運動条件での実行機能の向上効果はみられなかつた。さらに、運動前後のストループ干渉の変化と「覚醒度」の変化の間に有意な正の相関関係が認められた。 覚醒度の増加は脳機能を高める一方で、過剰な覚醒度の増加は逆に脳機能を低下させる逆U字仮説が示唆されており、VRコンテンツによっては運動中に過剰に注意求められ、結果的に実行機能向上効果が減弱した可能性が示唆された。

(B) 安静条件では椅子に座って安静に過ごしてもらった。

(C) 2D運動条件はモニターに表示される指示に合わせてボクシング運動を行ってもらった。

(D) VR運動条件ではヘッドマウントディスプレイ装着し、表示される指示に合わせてボクシング運動を行ってもらった。

科学的根拠にもとづいたテーラーメイドの運動プログラムが必要

研究により、VRと運動を組み合わせたVRエクササイズは、快気分を誘発することが明らかとなった。この成果は、運動好意度を高める新たな運動プログラムとして、身体活動習慣促進に貢献することが期待されるとしている。 一方で、研究ではVRエクササイズが実行機能向上効果を有するかは明らかにされなかったが、今後、実行機能と気分をともに高めるVRと運動の条件を明らかにすることで、VRエクササイズのさらなる価値を示すとともに、安全で効果的に身体活動を促進する新たな運動・スポーツプログラム(VRエクササイズプログラム)の提案を期待できるとしている。 「私たちが最高のパフォーマンスを発揮するためには、身心の健康を整え、最適なトレーニングを行う必要があります。そのトレーニングは、みなが同じものでいいというわけではなく、身心の疲労状態、ストレス状態を評価し、科学的根拠にもとづいたテーラーメイドのトレーニング・コンディショニング法が不可欠です」と、越智氏は述べている。 新潟医療福祉大学 健康科学部 健康スポーツ学科The Effects of Acute Virtual Reality Exergaming on Mood and Executive Function: Exploratory Crossover Trial (JMIR Serious Games 2022年9月28日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。