【新型コロナ】低所得の人ほど医療受診を控える傾向が 定期受診を控える人が男性で1.3倍、女性で1.5倍

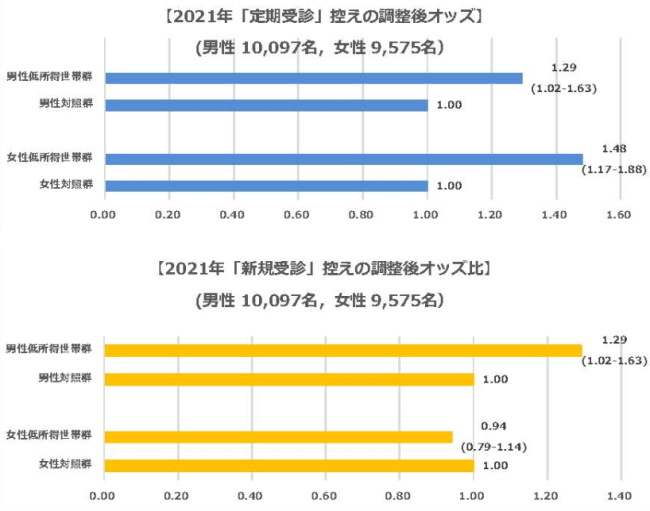

コロナ禍で定期受診を控える人は、男性で1.3倍、女性で1.5倍

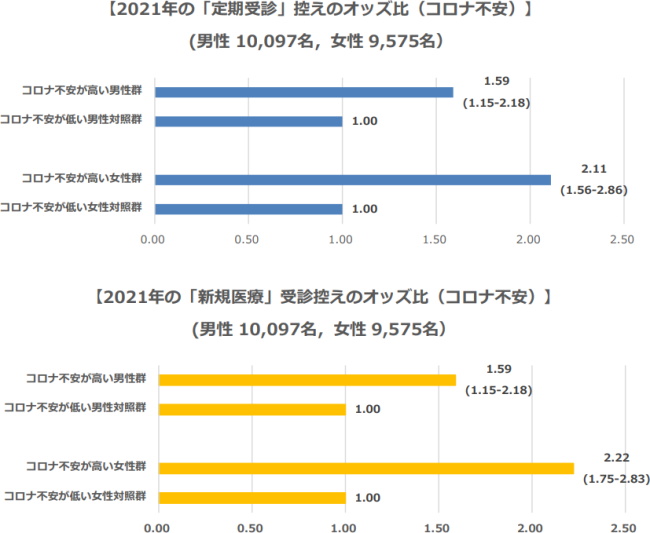

国立成育医療研究センターは、コロナ禍で、「世帯所得」が医療受診控えに与える影響を調査した結果を発表した。 研究グループは、「コロナ禍の社会・健康関連の要因への影響を明らかにするためのインターネットコホート調査(JACSIS調査)」の2020年および2021年の調査データを使用し、同調査に登録している日本在住の20~79歳の1万9,672人を対象に解析した。 2020年の世帯所得を世帯人数で調整し、その中央値の半分未満(300万円未満)を低所得世帯と定義。また、年齢、学歴、雇用形態、コロナ不安といった要因の影響を受けないよう調整したうえで、男女別で分析した。 医療の受診控えについては、(1) 定期的に通っている医療の受診(定期受診)、(2) 新たに出た症状に対しての医療の受診(新規受診)の2つについて尋ねた。 その結果、コロナ禍で定期受診を控えている人の割合は、低所得世帯の群ではそうでない群に比べ、男性で約1.3倍、女性で約1.5倍に上ることが判明した。 また、新規の受診を控えている人の割合は、低所得世帯の群ではそうでない群に比べ、男性で約1.3倍に上った。女性では、有意な関連はみられなかった。 「低所得状態にあり、支援を必要とする方たちが、適切な医療を受けられるよう、医療費補助やオンライン診療、受診を促すことなど、受診負担を軽減するような対策が必要」と、研究グループでは指摘している。

低所得者の受診控えに対策する必要が 経済的負担や心理的負担を軽減

研究は、国立成育医療研究センター研究所社会医学研究部の帯包エリカ研究員、大阪国際がんセンターがん対策センター疫学統計部の田淵貴大部長補佐らの研究グループによるもの。研究成果は、「International Journal of Environmental Research and Public Health」に掲載された。 これまでの研究でも、"世帯所得の低さ"と"医療の受診控え"には関連があることが示されている。今回の研究でも、コロナ禍で低所得世帯が医療受診を控える傾向にあることが示された。 「低所得世帯が適切な医療を受診できるよう、受診に関わる経済的負担や心理的負担を軽減し、コロナ禍であっても適切な受診を呼びかける政策が重要」と、研究グループでは指摘している。 コロナ禍で世帯所得が医療受診控えにどのような影響を与えるかについて調査したのは、今回が日本初で、性別、基礎疾患、居住地別に検討を行った研究として意義があるとしている。 「今後、世帯所得がさまざまな種類の医療受診に与える影響や、医療受診控えが長期的にどのような影響を与えるかについて、さらなる研究が必要と考えられる」としている。 国立成育医療研究センターAssociation between Poverty and Refraining from Seeking Medical Care during the COVID-19 Pandemic in Japan: A Prospective Cohort Study (International Journal of Environmental Research and Public Health 2023年2月2日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。