高齢者の「フレイル」対策 運動不足だけが課題ではない 「交流機会や外出頻度」の減少も影響

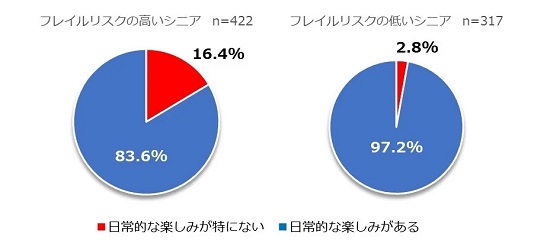

フレイルのリスクが高い高齢者は「日常的な楽しみがない」

とくにコロナ禍で、外出機会が減り、それにともない運動の機会が減ったことで、年齢とともに筋力や心身の活力が低下する「フレイル」(要介護状態と健康のあいだに位置する、身体や認知機能が低下した虚弱状態)のリスクが高い高齢者の増加が懸念されている。 そこでソフトバンクは、コロナ禍でも健康状態を維持している高齢者と、フレイルのリスクが高い高齢者について明らかにするため、60歳以上の高齢者1,000人を対象にアンケート調査を実施した。 その結果、フレイルのリスクが高い高齢者は、リスクが低い高齢者に比べ、「日常的な楽しみがない」と感じている数が5倍以上に上ることが分かった。 さらに、フレイルのリスクが高い高齢者の半数は、家族以外の知人と1ヵ月以上も会わない生活を送っていることが判明した。 フレイルのリスクが高い高齢者の4分の1以上は、「外出するのが億劫で、必要最低限しか出かけない」生活をおくっており、3分の1人以上は、アフターコロナに近づきつつあるなかでも「やりたいことがない・分からない」と回答した。東京大学高齢社会総合研究機構 (東大TV / UTokyo TV)

高齢者の6割近くは「フレイルのリスクが高い」

この「高齢者世代の健康に関する調査は、ソフトバンクが2023年2月に、全国の60歳~79歳の男女1,000人を対象にウェブで実施したもの。 調査は、身体・精神・社会の3つの面を評価する11項目の質問からなる「イレブンチェック」と、コロナ禍での生活スタイルについてのアンケートで構成。 「イレブンチェック」は、東京大学高齢社会総合研究機構の飯島勝矢教授らが開発した、栄養(食と口腔機能)・運動・社会参加を包括的かつ簡易に自己チェックできるもの。 あらゆる地域で実施可能な簡易評価法である、地域在住高齢者がより早期(日常生活に大きな支障をきたしていない段階)に軽微なフレイルの兆候に気づき、最終的には自分事化をすることを目指している。 その結果、60歳以上の高齢者の6割近くは、「フレイルのリスクが比較的高い傾向にある」と判定され、とくに60代の男性がフレイルのリスクが高い傾向にあることが分かった。 フレイルリスクが高い高齢者は、リスクの引く高齢者に比べ、

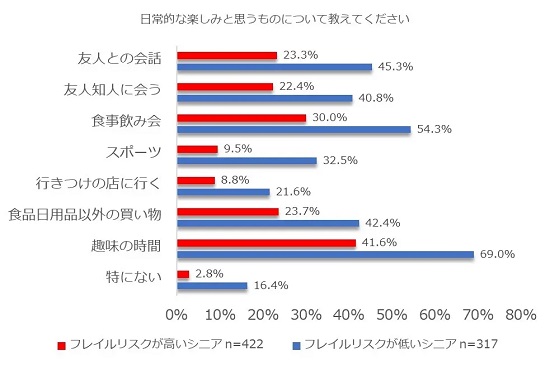

フレイルリスクが高い高齢者は、リスクの引く高齢者に比べ、「日常的な楽しみと思うもの」が少ない

「コミュニケーション量の低下」「意欲の低下」もフレイルに影響

調査では、運動不足だけがフレイルのリスクを高めるのではなく、「コミュニケーション量の低下」「意欲の低下」も大きく影響していることが明らかになった。 「日常的な楽しみと思うもの」について尋ねたところ、フレイルのリスクの高い高齢者の16%は「とくにない」と回答し、リスクが低い高齢者に比べ5倍の差があることも分かった。 一方、フレイルのリスクの低い高齢者は、「友人と会話」などのコミュニケーション機会や、「スポーツ」「食品日用品以外の買い物」といった外出機会を、日常的な楽しみとして捉えている傾向があることが示された。 フレイルのリスクが高い高齢者の半数(49%)は、家族以外の知人と1ヵ月以上も会わない生活を送っていることも判明。一方、リスクの低い高齢者は、3分の1が「週に3回以上家族以外の知人と会っている」と回答。 さらに、「現在参加しているもの」について、フレイルのリスクの高い高齢者では、「ボランティアなどの地域交流の場」「趣味やスポーツで繋がるコミュニティ」へ参加している割合は、リスクの低い高齢者の3分の1程度であることも分かった 外出頻度についても、フレイルのリスクが高い高齢者の4分の1以上が、「外出するのが億劫で、必要最低限しか出かけない」生活をおくっている。「運動・栄養・社会参加」の3要素が重要

今回の調査について、サルコペニア・フレイルに関する疫学的研究を専門としている筑波大学人間系の山田実教授は次のようにコメントしている。フレイルのリスクが高い高齢者は「アフターコロナにやりたいこと」がない

「家族以外の知人の会う頻度」など、コミュニケーションの機会が少ないことで、外出への意向も下がり、必要最低限しか出かけない生活を送ってしまっていることが、結果的にフレイルのリスクを高めることにつながっていると考えられる。 調査では、「最近の気分について」についても、フレイルのリスクの低い高齢者では「何かしようと思ってもなかなか動き出せない」「億劫だったり、面倒くさいと感じることが多い」「気力がわかない」という回答が20人に1人にみられた。 「近所に友達がいて一緒に遊ぶことが多い」と回答した割合も、フレイルのリスクの高い高齢者では20人に1人程度と少なかった。 一方、フレイルのリスクの低い高齢者の共通点としては、「毎日欠かさず行っている日課がある」「日頃スマホを使って調べ物や連絡を取り合っている」「電話やインターネットSNSでやり取りしている友人がいる」という生活スタイルが浮き彫りになった。 新型コロナの感染法上の分類は2023年5月より、季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられることが決まっている。「アフターコロナにやりたいこと」でも、フレイルのリスクが高い高齢者と低い高齢者では差が出た。 フレイルのリスクの高低に関わらず、「国内旅行」についてはどちらも半数近くが意欲を示しており、フレイルのリスクが低い高齢者は、「友人や家族との食事会」「コンサートや美術館に行く」ことにも高い意欲を示している一方で、フレイルのリスクの高い高齢者の3分の1以上は「とくにない・やりたいことが分からない」と回答。 外出することに「億劫さ」を感じている高齢者は多く、そうした気分を抱え続けることで、アフターコロナ以降への楽しみを見つける意欲が湧かなくなってしまっているおそれがある。 シニア世代への取り組み (ソフトバンク)スマホ教室 スマホアドバイザーにご相談ください! (ソフトバンク)

やってみよう フレイルチェック「イレブンチェック」 (東京都医師会)

ヘルスリテラシーLesson 『シニア』 篇 (東京都医師会)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。