【新型コロナ】内臓脂肪を減らして肥満を解消すると重症化リスクが低下 内臓脂肪型肥満は「かくれ炎症」状態?

アジア人はとくに肥満により新型コロナが重症化しやすい

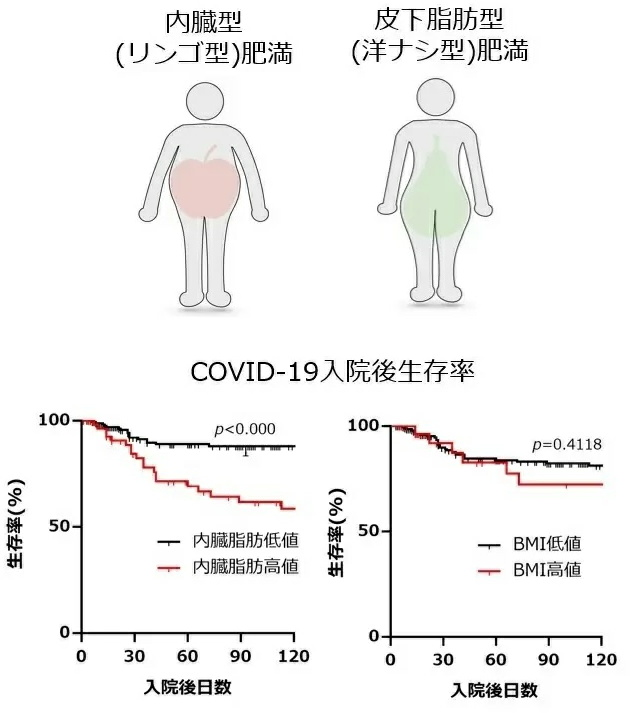

新型コロナのパンデミックは、世界規模では数千万人の超過死亡の増加をもたらし、社会に大きな混乱を巻き起こした。その原因ウイルスであるSARS-CoV-2が高い感染伝播性をもつことも問題だったが、新型コロナ発症時の重症化のリスクが患者の要因によって大きく異なることは、感染をコントロールするうえでより厄介な問題だった。 高齢、男性、高血圧などの要因とともに、肥満が新型コロナの大きな重症化リスクであることは当初から知られていたが、そのメカニズムは不明だった。 不思議なことに、肥満の程度と新型コロナの重症化リスクとの関連には人種差が大きいことが知られている。英国の医療データベースを用いた研究では、肥満の一般的な指標である体格指数(BMI)を用いて肥満のリスクを見積もると、欧米人のリスク増加は2倍程度であるのに対して、南アジア人では5倍以上重症化や死亡のリスクが上昇した。 人種による体格差のなかで、アジア人は同程度のBMIでも内臓型の肥満を呈する頻度が高いことはよく知られている。内臓脂肪は皮下脂肪に比べて、動脈硬化などの生活習慣病と強い関連があるが、これらは内臓脂肪組織から産生される炎症性サイトカインが関与することが知られている。 研究グループはこれらの知見から、内臓脂肪の蓄積が炎症の増強因子になって、新型コロナの重症化や予後に関連するのではないかとの仮説を立てて検討を重ねた。内臓脂肪の蓄積が新型コロナの炎症を増強

東京医科歯科大学大学などの研究グループは今回、同大学病院に入院した新型コロナ入院患者の臨床情報を解析した。肥満の指標として、BMI、内臓脂肪組織(VAT)面積、皮下脂肪組織(SAT)面積、腹囲などとの、新型コロナの重症度や予後との関連を検討。 その結果、VATの増加が重症度や予後ともっとも関連することが分かった。また、VAT値は入院中のCRPのピーク値と相関したことから、内臓脂肪の蓄積があると新型コロナの炎症が増強すること、重症化をもたらす可能性が示された。新型コロナで入院した患者の生存率を解析したところ、内臓脂肪が高値の患者は生存率が低いことが分かった。

健康的な生活スタイルが新型コロナの重症化リスクを軽減する可能性

研究は、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科膠原病・リウマチ内科学分野の保田晋助教授、細矢匡講師、大庭聖也氏らの研究グループが、国立感染症研究所と共同で行ったもの。研究成果は、「Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)」にオンライン掲載された。 内臓脂肪型肥満と新型コロナの重症化との関連を示した報告はこれまでも散見されるが、日本人での検討は今回がはじめてで、内臓脂肪量と炎症の程度に関連があることもはじめて明らかになった。 年齢や動脈硬化性疾患などのリスク因子は高齢者に重複しやすい。新型コロナに関する肥満のリスクは、壮年から初老の男性で高いことが知られており、今回の研究でも同様の傾向がみられた。 「新型コロナの重症化率は、患者の背景因子によって大きく異なるため、画一的な対応が困難でした。ワクチンの普及や治療薬の開発、ウイルスゲノムの変異による全般的な軽症化が進んでいることは朗報ですが、十分な対策を講じても、重症化リスクの高い患者集団にとって、新型コロナは今なお脅威です」と、研究グループでは述べている。 「内臓脂肪量は運動習慣や食習慣などの生活スタイルと密接に関連するので、いわゆる生活習慣病の対策にも健康的な生活スタイルが励行されております。とくに働き盛りの年代の過体重の男性に対して、体重の減少だけを目的とするのではなく、健康的な生活スタイルをおくるモチベーションのひとつとして、新型コロナの重症化リスクの軽減につながる可能性を提示した点で、今回の研究成果の社会的な意義は大きいと言えます」としている。サイトカインの過剰産生が新型コロナを重症化させる

「サイトカイン」は、多彩な生理作用を有する物質で、免疫細胞の活性化をもたらし、病原微生物の排除を促す。 重症の新型コロナでは、しばしばこれらのサイトカインが過剰となる「サイトカインストーム」と呼ばれる現象が生じる。 サイトカインが過剰となると、高熱が続いたり、肺の呼吸機能が悪化したりと、生体に悪影響が生じることが知られており、新型コロナの重症化メカニズムのひとつとして重要視されている。 IL-6(インターロイキン-6)は、サイトカインの一種で、免疫応答や炎症反応の調節で重要な役割を果たしている。 今回の研究では、IL-6の過剰産生が、新型コロナの重症化の原因のひとつであったことが明らかになった。IL-6の過剰産生が新型コロナによる死亡の原因に

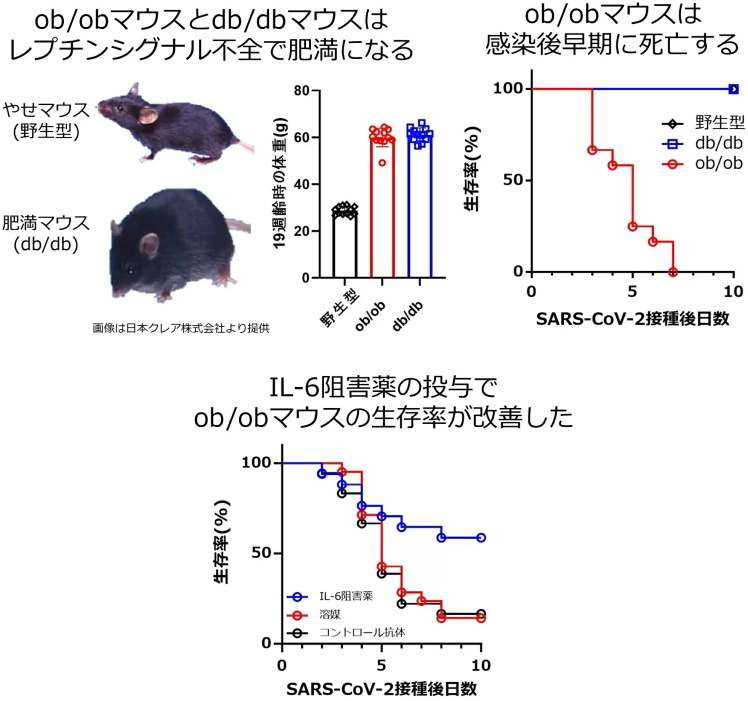

研究グループは、肥満と新型コロナとの関連を解析するために、過体重となるマウスに新型コロナウイルスを感染させて解析を行った。 食欲を制御するレプチンというホルモンのシグナルが欠落するob/obマウスとdb/dbマウスは、同程度の肥満になるが、ob/obマウスには内臓脂肪優位、db/dbマウスには皮下脂肪優位の脂肪蓄積が生じる。 これらのマウスにSARS-CoV-2を感染させると、ob/obマウスが感染後早期に全て死亡するのに対し、db/dbマウスや肥満でない野生型マウスは全て生存した。 感染極期の肺組織を解析すると、肺の炎症のひろがりや肺障害の程度には3系統間で大きな違いがない一方で、ob/obマウスでは肺胞領域のSARS-CoV-2陽性細胞とSARS-CoV-2のゲノムRNAが多く検出され、SARS-CoV-2ウイルス粒子がマクロファージに取り込まれていることが分かった。 このとき、ob/obマウスでは、他の2系統と比較して炎症性サイトカインやウイルス応答遺伝子の発現がいちじるしく亢進しており、サイトカインストームが生じていた。 そこで、ヒトの新型コロナでも治療に用いられているIL-6受容体阻害薬を投与したところ、ob/obマウスの生存率は有意に改善した。 これにより、IL-6の過剰産生がob/obマウスの死因のひとつであったことが示された。[下]炎症性サイトカインであるIL-6を阻害すると生存率は改善した。

肥満を改善するとサイトカインストームが抑制され重症化が減る

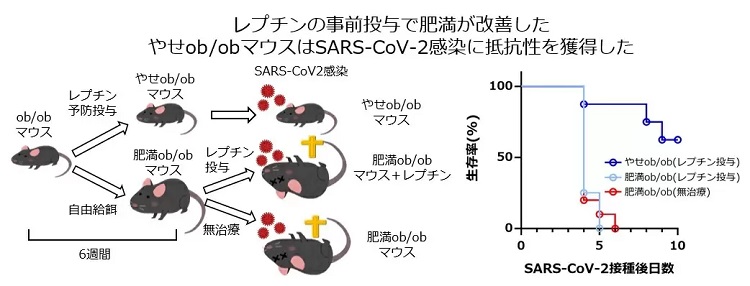

「レプチン」は、食欲を抑制するホルモンで、欠落すると食欲が亢進して肥満になる。また、T細胞など一部の免疫細胞は、レプチン受容体を介して活性化することが知られている。 レプチンのようなホルモンは、受容体に結合することで作用を発揮し、ホルモンと受容体の関係は鍵と鍵穴の関係にたとえられる。 ob/obマウスは、レプチンシグナルが欠落するために、食欲が抑制できず肥満になる。研究グループは、レプチンを6週間持続投与して肥満を解消させた「やせob/obマウス」、「肥満ob/obマウス」、「肥満ob/obマウスに感染直前にレプチンを投与した」、3群のob/obマウスにSARS-CoV-2を感染させる実験を行った。 興味深いことに、やせob/obマウスはSARS-CoV-2感染時の生存率が向上し、肺胞領域のSARS-CoV-2陽性細胞やSARS-CoV-2のゲノムRNAが減少した。 また、感染極期の炎症性サイトカインやウイルス応答遺伝子の発現が低下していたほか、肥満ob/obマウスでdb/dbマウスや野生型マウスよりも亢進していた遺伝子群は、やせob/obマウスで誘導が抑制されていることが分かった。 肥満ob/obマウスにレプチンを投与しただけでは生存率の改善はえられなかったことから、肥満を改善させることで、サイトカインストームの抑制と生存率の改善がえられたと考えられる。

Apple-shaped obesity: A risky soil for cytokine-accelerated severity in COVID-19 (Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 2023年4月24日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。