出生体重が小さく生まれた人が40代以上になると高血圧・糖尿病リスクが上昇 心血管疾患にもなりやすい

日本人の出生体重と成人後期の生活習慣病の関連を明らかに

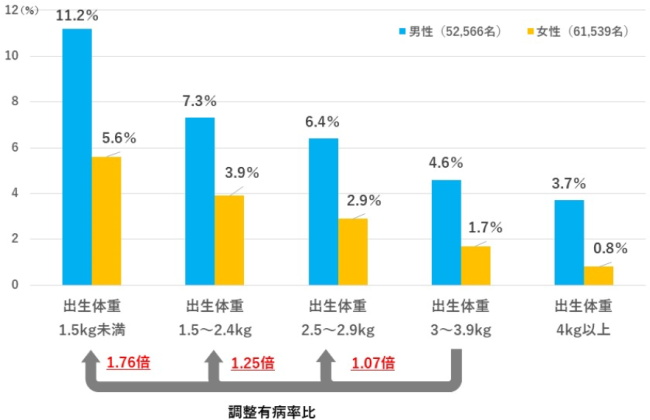

出生時の体重が2.5kg未満の「低出生体重児」だった人が、年齢を重ねて成人期後期(40~74歳)になると、出生体重が3kg台だった人に比べて、心筋梗塞や脳梗塞などの心血管疾患の罹患率が1.25倍に上昇することが、国立成育医療研究センターなどの大規模な調査で明らかになった。 出生体重が1.5kg未満の「極低出生体重児」だった人では、心血管疾患のリスクは1.76倍に上昇した。

女性のやせ志向や妊娠中の体重増加の不足が低出生体重児の増加に影響か

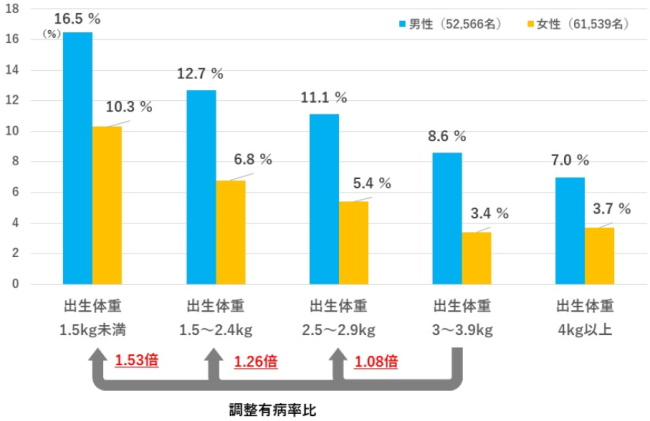

日本では、若い女性のやせ願望やダイエット志向が強く、低出生体重児が増えている背景として、女性のやせ志向や妊娠中の体重増加の不足などがあるとみられている。 日本では、1980年~2000年に低出生体重児の割合が2倍に増加し、その後も高止まりしている。1980年に出生した世代は2020年に40歳になり、生活習慣病を発症しやすい成人期後期にさしかかっている。 低出生体重が、心血管疾患や、高血圧・2型糖尿病などの生活習慣病のリスク因子になることは、欧州を中心とした疫学研究でも報告されている。 「出生体重が小さかった方は、成人後期になると、心血管疾患のリスクが高くなることが分かりました。出生体重が小さいほど、成人後期に2型糖尿病や高血圧などの生活習慣病になりやすいことも示されました」と、研究グループでは述べている。 「日本では、10人に1人が出生体重が2.5kg未満で、100人に1人が出生体重が1.5kg未満で生まれています。今後は、低出生体重を増やさないための予防の取り組みや、低出生体重児として生まれた方の成人後の健康管理をサポートするなど、予防医学を向上させる必要があります」としている。低出生体重児として生まれた人の成人期の健康を最適化する保健指導が必要

2024年度から「第5次国民健康づくり(健康日本21(第三次)」がスタートする。脳血管疾患・心疾患の年齢調整死亡率の減少、高血圧の改善、2型糖尿病の有病者の増加の抑制などが目標に掲げられている。 しかし、健康日本21(第二次)の評価では、生活習慣病の一次予防に関連する多くの指標が悪化していることが示されている。 「低出生体重児や極低出生体重児として出生した方は、成人後期に心血管疾患を発症しやすく、また2型糖尿病や高血圧などの生活習慣病を発症しやすいことが、日本人でも明らかになりました」と、研究者は述べている。 「今後は、幼少期からの生活習慣への介入など、低出生体重児として生まれた方々の成人期の健康を最適化するための研究が必要です。低出生体重による出生を予防するために、妊娠前・妊娠中の母親の健康と適切なケアも重要です」。 「将来の妊娠のための健康管理に関する情報提供を、男女問わず推進するなど、プレコンセプションケアに関する体制整備をさらに進めることも求められています」としている。「JPHC-NEXT」に参加した40~74歳の約11万人を調査

なお、出生体重の分類は、4kg以上は「高出生体重児」、2.5kg~4kg万は「正出生体重児」、2.5kg未満は「低出生体重児」、1.5kg未満は「極低出生体重児」、1kg未満は「超低出生体重児」とされている。 研究は、国立成育医療研究センター 社会医学研究部の森崎菜穂氏、内分泌・代謝科の吉井啓介氏らの研究グループが、国立がん研究センターなどと共同で行っている次世代多目的コホート研究「JPHC-NEXT」で明らかにしたもの。研究成果は、「Journal of Epidemiology」に発表された。 「JPHC-NEXT」は、7県16市町村の地域住民11.5万人(研究開始当時の年齢は40~74歳)を対象に実施されているコホート研究で、2011年に開始された。 研究グループは今回、2011~2016年に「JPHC-NEXT」に参加した、秋田・岩手・茨城・長野・高知・愛媛・長崎に在住していた、40~74歳の約11万人を対象に調査した。 参加者の出生体重により、5つのグループに分け、それぞれのグループごとに心血管疾患・高血圧・糖尿病・高脂血症・痛風の発生率を算出。 その際に、地域・出生年・教育歴・2型糖尿病や高血圧の家族歴・受動喫煙年数・身長・年上の兄弟の有無・初回妊娠時年齢・喫煙習慣・20歳時の体格などを統計学的に調整し、これらの影響をできるだけ取り除いた調整有病率比を算出した。 次世代多目的コホート研究「JPHC-NEXT」国立成育医療研究センター 内分泌・代謝科

国立成育医療研究センター 社会医学研究部

Association between birth weight and prevalence of cardiovascular disease and other lifestyle-related diseases among Japanese population: JPHC-NEXT Study (Journal of Epidemiology 2023年11月18日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。